池袋アートギャザリング公募展(Ikebukuro Art-Gathering)IAG AWARDS 2025 EXHIBITION 出品作家を募集

2017

2017年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の開催概要、受賞者及び入賞者のリストを掲載しています。記載情報は開催当時の内容になりますので、現在とは異なる場合がございます。

2017年開催概要

年齢国籍問わず、全国からの応募者約300名の中から選ばれた精鋭作家たちによる公募展です。芸術劇場を擁し、芸術文化を核とした街づくりを推進する池袋エリアは、街そのものが、様々な分野のアーティスト達が集い、表現し、その活動を広く発信する劇場であり、舞台であることを目指しています。

私たちは、年齢国籍を問わず、一人でも多くのアーティストの方々にこの舞台にあがっていただきたいと願っており、当アワードは、そのための試みの一つです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主 催 |

IAG事務局(一般社団法人JIAN) |

| 協力団体 |

新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館実行委員会/NPO法人ゼファー池袋まちづくり/立教大学/東武百貨店/東京芸術劇場/豊島区/公益財団法人としま未来文化財団 |

| 募集作品タイプ |

①平面作品……幅3×高3m以内で壁面展示が可能な作品(複数点出品可) ②立体作品……幅3×奥行3m以内で床または台上での展示が可能な作品(複数点出品可) ③映像作品……ディスプレイやプロジェクターでの放映可能な20分以内の作品 |

| 審査員 |

・押元 一敏 <Kazutoshi Oshimoto> 東京藝術大学美術学部 准教授 / 画家 ・三橋 純 <Mitsuhashi Jun> 横浜美術大学教授 / 写真家 ・泉 東臣 <Haruomi Izumi> 画家 ・大森 暁生 <Akio Omori> 彫刻家 / D.B.Factory代表 ・金丸 悠児 <Yuji Kanamaru> 画家 / C-DEPOT代表 |

| アワード |

①IAG賞……IAG審査員5名による賞。大賞ほか奨励賞など随時選出 ②豊島区長賞……豊島区長が選出 ③オーディエンス賞……来場者による好きな作家投票を集計し選出 ④新池袋モンパルナス 各ギャラリー賞……池袋エリアのギャラリーらがそれぞれ選出 ・東武池袋ギャラリー賞 ・ギャラリー上り屋敷賞 ・B-gallery賞 ・アトリエムラギャラリー賞 ・栗原画廊賞 ・C-DEPOT賞 |

IAG AWARDS 2017 EXHIBITION

池袋アートギャザリング(IAG)公募展は、応募内容を審査し、入選者による展覧会が下記期間開催され、IAG大賞を含む受賞者を決定いたしました。

画像はタップ/クリックで拡大、ギャラリー表示になります。

受賞者リストのあとに、入選者リストがございます。

入選者リスト

| 名前/Name | 生まれ | 主な技法 |

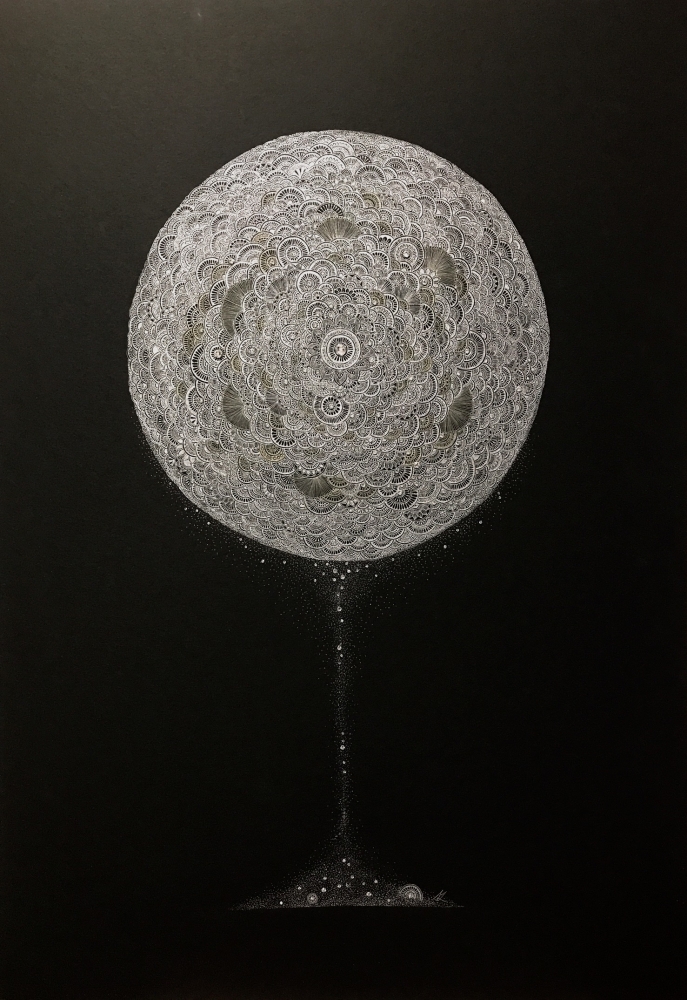

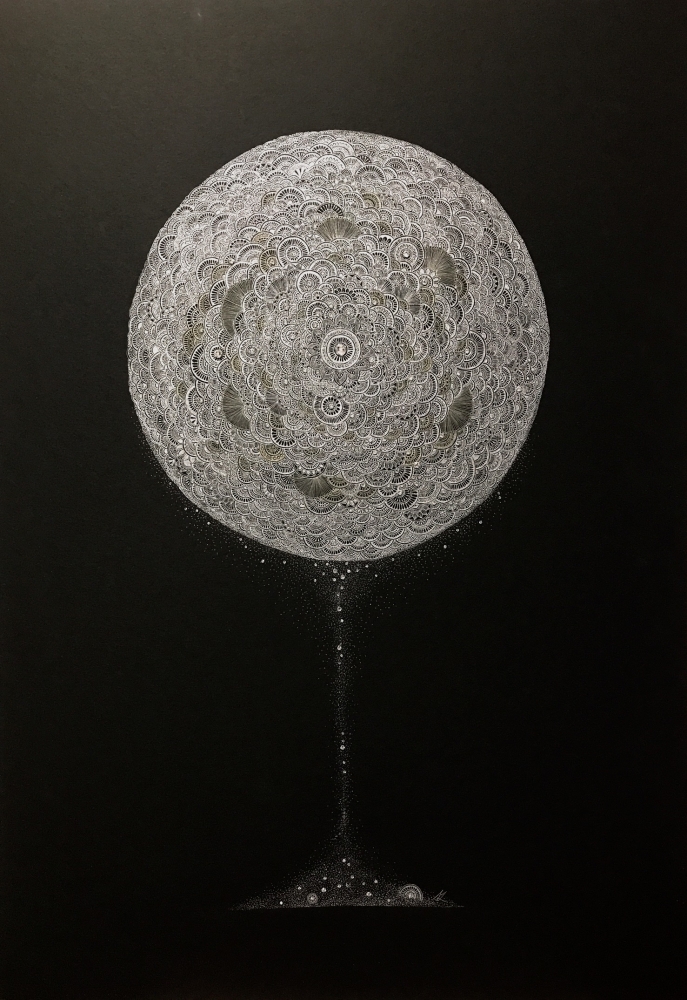

| 石橋美香/Mika Ishibashi | 1992年/神奈川県 | ペン細密画 |

| 大島利佳/Rika Oshima | 1995年/埼玉県 | アクリル画 |

| 大谷陽一郎/Yoichiro Otani | 1990年/大阪府 | インクジェットプリント |

| 玄妙/Genmyo | ― | ― |

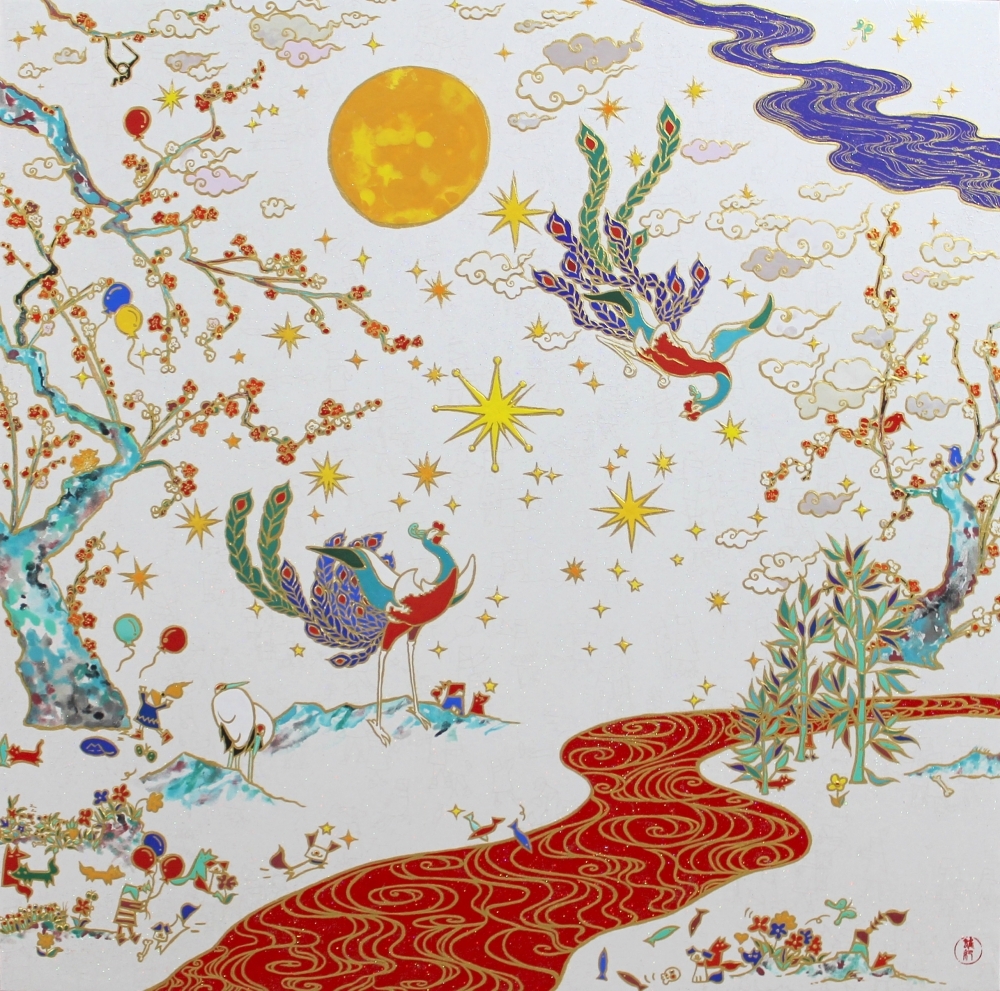

| 古家野雄紀/Yuki Onoya | 1993年/愛知県 | 日本画 |

| 齋藤 淳/Jun Saito | 1966年/茨城県 | 油彩 |

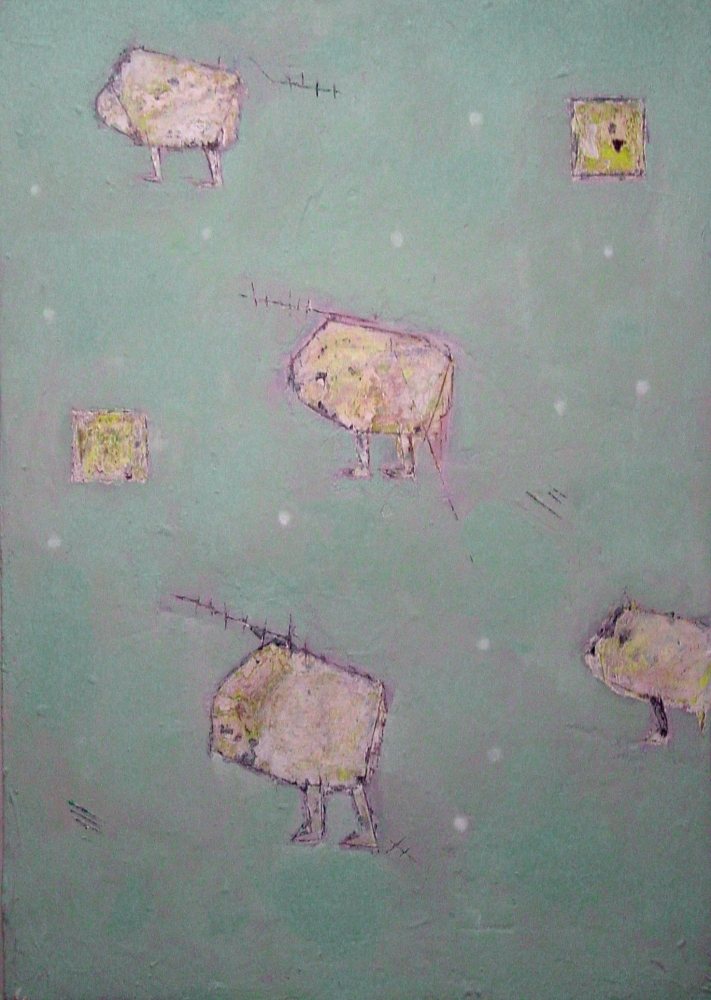

| 坂元 斉/Noboru Sakamoto | 1983年/岡山県 | 木製パネル、アクリル |

| 柴田久美/Sihibata Kumi | 1984年/東京都 | 水彩・アクリル |

| 末松由華利/Yukari Suematsu | 1987年/日本 | 絵画・インスタレーション |

| 管 拓也/Takuya Suga | 1980年/神奈川県 | アクリル、ペンキ |

| 寿司みどり/Sushi Midori | 1987年/岐阜県 | キャンバスに油彩、プリント |

| 鈴木さと美/Suzuki Satomi | 1967年/静岡県 | キャンバスに蓄光塗料を全面に塗った後、モデリングペースト(大理石をペースト状にした物)とメディウムを混ぜた物を何層も重ねています。又、部分的に更に重ねたり、掘り出したりを繰り返し、磨くことによって、柔らかな品のある質感になっています。又、蓄光塗料は光を蓄積して、暗闇でしばらく光ります。 |

| 鈴木 恵/Kei Suzuki | 1990年/北海道 | 油絵、アクリル画 |

| 辻脇知世/Tomoyo_Tsujiwaki | 1986年/兵庫県 | 蝋燭/綿布 |

| ツチヤカツヤ/Katsuya Tsuchiya | 1960年/長野県 | インスタレーション、ドローイング |

| 遠山ゆかり/Yukari Toyama | 1982年/宮崎県 | クレパス コラージュ |

| 中村周子 | 1988年/東京都 | アクリル |

| 長岩典子/Noriko Nagaiwa | 東京都 | 写真と編集ソフト(Photoshop)を使用して作品制作 |

| 八反田友則/Tomonori Hattanda | 1979年/鹿児島県 | キャンバス、油彩 |

| Miwael | 神戸市 | アクリリックペインティング、ペン |

| Uco | 1988年/愛知県 | ミクストメディア。お菓子をモチーフとした平面、立体、映像作品。 |

| ユナ白/Yoonah Baek> | 1987年/ソウル | 油彩画 |

| 若田勇輔/Yusuke Wakata | 1995年/愛媛県 | ミクストメディア |

| 渡邉秋良/Watanabe Akira | 1987年/大阪 | ボールペン画 |

| 立 体 | ||

| 石川 遊雪/Yusetsu Ishikawa | 1987年/東京都 | 生け花 |

| 石川慎平/Ishikawa Shinpei | 1989年/東京都 | 木彫、彩色 |

| 稲葉 朗/Akira Inaba | 1980年/東京都 | 木彫 |

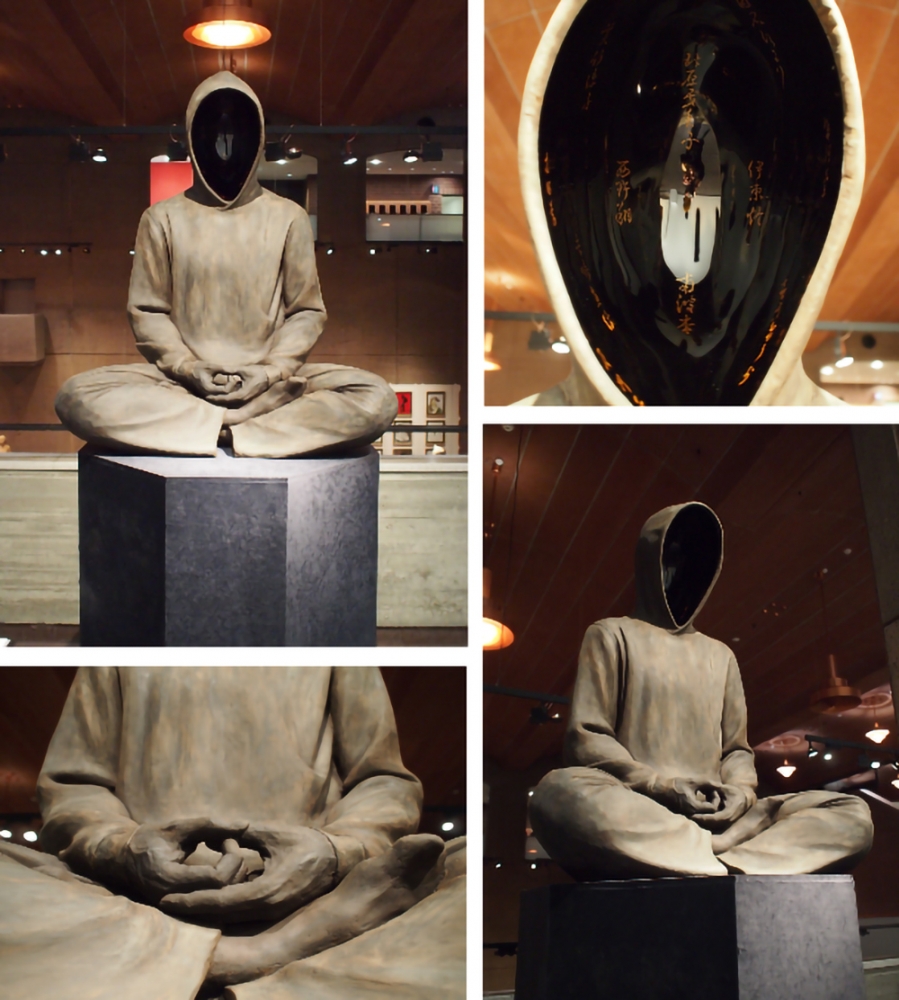

| 岡部賢亮/Okabe Kensuke | 1990年/大阪府 | FRP、桐塑、ミクストメディア |

| 河崎辰成/Tatsunori Kawasaki | 1988年/北海道 | FRP造形 |

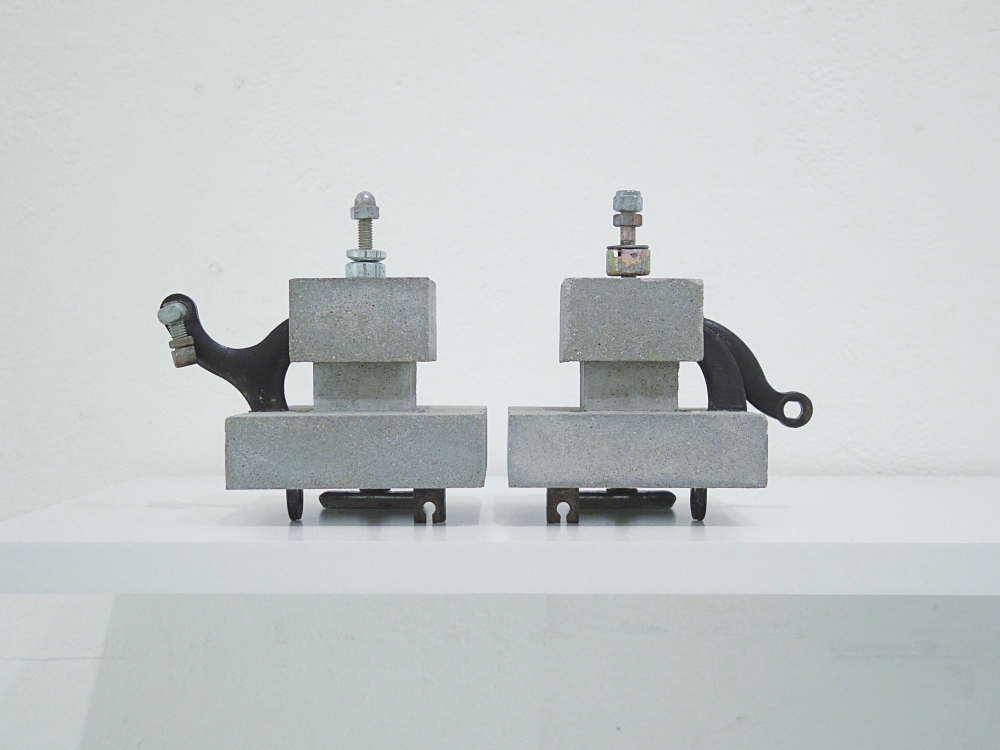

| 木村武司/Takeshi Kimura | 1972年/神奈川県 | モデリング及びインスタレーション |

| Gotta | 1965年/愛知県 | ― |

| 鮫島弓起雄/Yumikio Sameshima | 1985年/東京都 | 彫刻/インンスタレーション |

| 長島友治/Nagashima Tomoharu | 1986年/埼玉県 | 乾漆 蒔絵 |

| 長谷部勇人/Yuto Hasebe | 1984年/愛知県 | 自作楽器 |

| 三隅 幸/Misumi Kou | 1994年/香川県 | 屈折率を利用した立体造形 |

| 片岡拓海/Takumi Kataoka | 1995年/大阪府 | 実写映像 |

| 高橋梨沙子/Risako Takahashi | 1994年/宮城県 | 実験映像 |

| 冨田純加/TOMITA, Sumika | 1994年/愛媛 | ― |

| 中村綾花/Ayaka Nakamura | 1988年/東京都 | 水性木版、アクリル絵具、アニメーション、映像 |

| やまだみのり/Minori Yamada | 1991年/千葉県 | ― |

IAG審査員

2017年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の審査員を紹介しています。

審査員は、一次・二次の入選審査および最終審査会「IAG AWARD EXHIBITON」にて会場で実際に展示作品を確認し、アワードの授与などを多角的な視点からの協議を担いました。

※プロフィール記載情報は現在と異なる場合がございます

押元 一敏

〈Kazutoshi Oshimoto〉

東京藝術大学美術学部 教授/画家

2017- 審査員長(一般部門)

1970 千葉県生まれ

1995 東京藝術大学美術学部デザイン科 卒業

1997 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程 修了

2000 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程 満期退学

2010-2013 横浜美術大学 准教授

2013- 東京藝術大学美術学部 准教授

2024- 東京藝術大学美術学部 教授

日本美術家連盟会員

今回の応募総数が277名のうち書類審査と一次審査を経て最終的に40名の作品が選ばれました。

第1回目ということもあり運営側と審査側の双方共に手さぐりの状態で進めてきました。

幅広い分野と自由度の高い公募だけにおそらく出品者側にも戸惑いがあったかもしれません。

しかしその結果、最終的には多種多様な作品が集まり観客の目を楽しませてくれました。

この公募展では、書類・作品による審査を通過してから展示での審査を経て大賞が決まります。

段階を通して期待に答えてくれる作品もあればその逆もあります。もちろん前者の方が最後まで良い印象を与えてくれて実力の高さをはかることができます。

いずれの段階でも自分の作品を良くみせることが大事でしょう。

今回、インスタレーション作品の応募もありましたが途中の段階でうまく伝えきれていなかったことが残念ででした。

今回大賞に選ばれた石川遊雪さんの作品は、最後までこちらの期待に答えてくれた作品だといえます。 一次審査の時点では作品1点のみで工芸及び彫刻といった造形作品としての見方でしたが、展示の際は作品の数を増やしたことでまた新たな見方ができました。金継ぎ技術と生け花という関係性は、破壊と再生を込めているようなコンセプチャルアートのようにも受け取れます。幅広いフィールドを持つ石川さんだからこその発想で、正にジャンルの広い『IAG AWARDS』に相応しいの作品だと思います。

審査は最後まで票が割れて困難なものとなりました。1点1点をみれば良い作品ではありますが、全体的には主張が弱く最後まで推すことが難しい作品が多かったことがその要因だと思います。特に平面作品においてそれを顕著に感じました。 単に大きければ良いというわけではありませんが、立体作品や映像作品が並ぶ中で与えられたスペースを最大限に利用して自分を強く主張する作品や展示がもっと可能ではないかと感じています。そんな中で存在感とクオリティーの高さを示した大谷陽一郎さん(平面部門)と長島友治さんが(立体部門)奨励賞に選ばれました。残念ながら映像部門からは該当者なしという結果でした。 現在、非常に多くの人が手軽に映像をつくれて配信しできる時代です。その中で新規性であったり表現や技術などにおいて突出するのも難しいことかもしれませんが、まだまだ可能性があることと信じて挑戦してくれることを期待しています。

最後に『IAG AWARDS』の審査を終えて、作家それぞれのアートに対する熱意が感じることができました。皆が同じステージで発表することで互いに刺激しあい今後の糧を会得できればと思います。そしてこの公募展が次なる挑戦の踏み台にしていただければ有難いと願います。

三橋 純

〈Mitsuhashi Jun〉

横浜美術大学教授/写真家

2017- 一般部門

1990-94 博報堂フォトクリエイティブ(現 博報堂プロダクツ)

1995 朝日広告賞 準朝日広告賞

1999 日本大学大学院芸術学研究科博士課程単位取得満期退学

2000-07 千葉大学工学部画像科学科 多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース 東京ビジュアルアーツ 埼玉県立芸術総合高校映像科など 非常勤講師歴任

2001 日本写真芸術学会 第1回奨励賞 受賞

2001「1990年代の現代日本写真」展参加ブタペスト郊外に参加

2002 東京都写真美術館「映像体験ミュージアム」に出品

2011 個展「Qualia」Gallery Niepce, nagune

2015 個展「末那識」PhotoGallery MOMOZONO

その他 個展・グループ展 多数

所属学会:日本写真学会/日本映像学会/日本写真芸術学会

映像部門についての総評/三橋 純

今回の応募で映像部門は、そのジャンルとしての難しさを改めて考えさせられました。

応募作品の中には、実験映像があり劇映画があり、モーショングラフィックやドローイングアニメーション、ミュージッククリップなど、さまざまな映像のジャンルの作品が集まりました。映像作品が、平面作品や立体作品と一緒に審査しながら展示するというのは、まさに現代の美術・芸術の難しさだという事を痛感しました。

平面・立体作品の審査同様に、来場した方々に完成度の高さを見てもらうことを基準としながらも、抽象的過ぎないか、理解できるか、時代性を感じられるか、などを考慮し審査に挑みました。インターネットでの動画配信などが主流となりつつある今だからこそ、作者は何を見て、どう記録し見せようとしているのか、作者の意図や記録・編集へ対するチャレンジ精神なども汲み取って審査を行ったつもりでおります。

第一回目である今回は結果的に奨励賞などの該当作品はなしとなってしまいましたが、映像表現の枠やカメラ機材などに囚われず、インターネット動画配信では見ることのできない、自由で実験精神に満ちた作品をまた来年度に向けて期待したいと思っております。

大森 暁生

〈Akio Ohmori〉

彫刻家/D.B.Factory代表

2017-22 一般部門

1971 東京に生まれる

1995~2002 「籔内佐斗司工房」にて彫刻家 籔内佐斗司氏のアシスタントを勤める

1996 愛知県立芸術大学美術学部彫刻専攻卒業

国内外のギャラリー、百貨店、アートフェア、美術館等での発表に加え、多くのファッションブランドとのコラボレーションやパブリックワークなど幅広く作品を発表。

フォトエッセイ+作品集『PLEASE DO DISTURB』(芸術新聞社)、大森暁生作品集『月痕 つきあと』(マリア書房)を刊行。

大賞受賞 石川遊雪さんへ/大森暁生

大賞受賞おめでとうございます。

第一回目ということで、必ずしも万全の審査体制、審査条件ではなかった部分もありますが、そのような中においても石川遊雪さんの作品は第一印象から安定したクオリティ、そして観る者に与える安心感がありました。

既存のモノをベースに再構築する手法は“ものづくり”の本筋としては首をかしげるところもありますが、今回の出品作品はどれも、その迷いを軽く払拭するに充分なデザイン性、演出力、完成度、そしてストーリー性を持ち合わせており好感が持てました。

なにより、工芸や彫刻といった世界への挑戦であるかのように観る者を誘い込みながら、けれど石川さんご自身は「これは生け花です」とヒラリといなしてしまう軽やかさに、心地良い“やられた感”があります。

しいて言うならばこの先、金継ぎを施すモノ自体が、なにかご自身にルーツのあるモノであれば、よりいっそう作品に奥行きが出てくるのではないかと思いました。

今後のご活躍を期待しております。

泉 東臣

〈Haruomi Izumi〉

画家

2017-21 一般部門

2004 第15回 臥龍桜日本画大賞展 奨励賞

2005 修了制作 デザイン賞

波濤の會(銀座、名古屋(以後毎年。その後各地巡回)

2006 レスポワール展(スルガ台画廊/銀座)

作家の卵展(おぶせミュージアム・中島千波館/長野、「 ShinPA!」に改名し以後毎年)

2008 華波の会(日本橋、高松 ~'12)

2009 G5 exhibition(彩鳳堂画廊/京橋、「G6 exhibition」に改名し、以後毎年)

2011 たんざく展(新井画廊/銀座 以後毎年)

2012 見参(タワーホール船堀 以後毎年)

2013 桜花賞展(郷さくら美術館東京/目黒、'17)

ヴェネツィアビエンナーレ(イタリア)

2014 アートのチカラ(伊勢丹新宿店、~'16)

波音の会(日本橋 以後毎年)

2015 犬か八か展(八犬堂ギャラリー/池尻大橋)

ShinPA in 諏訪(北澤美術館/長野、~'16)

ShinPA 10th Anniversary展(ギャラリーアートもりもと/銀座)

2010 東京藝術大学美術学部非常勤講師(~'12)

現在、日本美術家連盟会員

作品収蔵:千葉銀行、京葉銀行、ヒューリック株式会社

奨励賞受賞 長島友治さんへ/泉 東臣

今展の様々なジャンルの作品が集まる場では完成度の差が如実に反映される結果になりました。

その中で長島友治さんの作品は完成度がまず高い。

そしてポーズは座禅かと思いきや座禅でなく、一見クールに決めているようで自分がお世話になったAV女優の名前を書き込む。

以前ある場所で拝見した時(今展は未発表作の規定なし)はサラッと見てましたが、自分の進路の進退がかかるあの場面でこれをやったのかと思うと、そのフザケ生意気さに思わずニヤリとしてしまいました。

喜多祥泰

〈Yoshihiro Kita〉

画家/沖縄県立

芸術大学美術工芸学部 准教授

2022- 一般部門

1978 徳島県生まれ

2006 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻(日本画)修了(美術博士)

2021- 沖縄県立芸術大学美術学部 准教授

創画展会友(創画展奨励賞受賞・春季創画展春季展賞受賞・ will+s展奨励賞受賞)

ほか、全国で数々の個展を開催

金丸悠児

〈Yuji Kanamaru〉

画家/C-DEPOT代表

2017- 一般部門

1978 神奈川県に生まれる。

1997 桐蔭学園高等学校卒業、東京藝術大学デザイン科に入学。在学中は、劇団に所属し舞台美術、宣伝美術、映像制作を担当する。その他、知人のコンサートチラシのデザインを行うなどして、自身の可能性を模索する。

2001 同大学の東京藝術大学大学院(大藪雅孝)研究室に進学、大藪雅孝、中島千波の元で指導を受ける。

2002 杉山治とともにアーティスト集団「C-DEPOT」を設立、代表を務める。創立以来現在に至るまで、1年に1度開催する「EXHIBITION C-DEPOT」のプロデュースを手がけている。

2003 東京藝術大学大学院修了後、プロの画家として活動開始。

2004 クリエイターチーム「ebc」の一員として、ebcアトリエの創設から携わる。

現在は、百貨店や画廊を中心に発表を行い、作品は動物や建物などを題材に独自の表現と手法で創作している。また、社会におけるアーティストのあり方を追求し、様々な活動にも挑戦している。

見出し!

1978 徳島県生まれ

2006 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻(日本画)修了(美術博士)

2021- 沖縄県立芸術大学美術学部 准教授

創画展会友(創画展奨励賞受賞・春季創画展春季展賞受賞・ will+s展奨励賞受賞)

ほか、全国で数々の個展を開催

小路 浩

〈Hiroshi Shoji〉

アートディレクター/

(一社)JIAN代表理事

2017- 一般部門/統括ディレクター

1965年 東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。

広告業界ディレクター、プロデューサーを経て、2010年、美術業界の広告デザインと若手作家の美術作品販売を主業務とする株式会社八犬堂を設立。

2011年、画家の泉東臣をリーダーとする日本藝術大学出身の日本画作家たちのグループ展を母体に、大規模アンデパンダン展「KENZAN」をスタートさせ、以降毎年開催。

2016年、八犬堂代表を辞任し、日本の芸術創作環境向上を目的とする美術作家団体 一般社団法人JIANを設立し代表理事に就任。以降、JIANがKENZANの主催団体となる。

2017年、池袋モンパルナス回遊美術館のメイン企画として「池袋アートギャザリング公募展 IAG AWARDS」をスタートさせ、以降毎年、チーフディレクターとして、企画運営を手掛ける。その他、ファインアーティストを起用する様々な企業や地域とのコラボプロジェクトを多数手がける。

松井えり菜

〈Matsui Erina〉

美術家

2022- 一般部門

1984年岡山県生まれ。東京都在住。

2010年 東京藝術大学大学院絵画専攻油画専攻修了。

松井えり菜にとって、自画像はコミュニケーションツールであり最も身近なモチーフである。GEISAI6にて金賞を受賞した『エビチリ大好き』に代表される変顔作品は、濃厚な実体験を通して、他者と笑いや感情を共有したいという想いをキャンバスに描き出している。

デビュー時より自画像表現の可能性の模索を続け、近年は直接的に顔を描写する表現に留まらず、幼少期に油絵に触れるきっかけとなった西洋画と少女漫画をコマ割りで繋ぎ合わせる「古典回帰」シリーズ、今を生きる女性の感情を可視化する層を描いた「レイヤー」シリーズ、自身の分身ともいえる「ウーパールーパー」をモチーフにしたシリーズなど、幅広く制作に取り組んでいる。

主な展覧会に「J’en reve」(カルティエ現代美術館、2005)、「松井えり菜~大原美術館をおもちゃ箱に」(大原美術館、2012)、「ROAD SWEET ROAD」(クンストラーハウスベタニエン、2013)、「高橋コレクションミラーニューロン」(東京オペラシティアートギャラリー、2014)、「顔の惑星」(鹿児島県霧島アートの森、2016)、「令和おとぎ草子 桃太郎 KAMISHI By 松井えり菜」(岡山県立美術館、2020)など国内外で精力的に活動している。

山内 康裕

〈Yasuhiro Yamauchi〉

(一社)マンガナイト代表理事

2022- 漫喜利部門/同ディレクター

1979年生。法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科修了

一般社団法人マンガナイトにて「これも学習マンガだ!」事業(日本財団助成)を推進。

2019年には「東アジア文化都市2019豊島(豊島区・文化庁)」マンガ・アニメ部門事業ディレクターを務めた。マンガ関連の企画会社レインボーバード合同会社代表社員、さいとう・たかを劇画文化財団代表理事、文化庁メディア芸術連携基盤等整備推進事業有識者タスクチーム員、国際マンガ・アニメ祭ReiwaToshima(IMART)共同委員長、日本マンガ学会監事他を務める。

共著に『『ONE PIECE』に学ぶ最強ビジネスチームの作り方』(集英社)、『人生と勉強に効く学べるマンガ100冊』(文藝春秋)など。

渡辺おさむ

〈Osamu Watanabe〉

現代美術作家

2023- 一般部門

2003年 東京造形大学デザイン学科卒

スイーツデコの技術をアートに昇華させた第一人者として「東京カワイイTV」(NHK)や「徹子の部屋スペシャル」(テレビ朝日)等にもとりあげられる。本物そっくりのカラフルで精巧なクリームやキャンディ、フルーツなどを用いた作品は国内はもとより海外でも注目を集め、中国、インドネシア、イタリア、ベルギー、トルコ、アメリカ、韓国などでも個展が開催され話題を呼ぶ。3冊の作品集や著書が出版されたほか、大原美術館や笠間日動美術館など国内9ヶ所の美術館に作品がコレクションされている。

●パブリックコレクション

大原美術館/清須市はるひ美術館/山ノ内町立志賀高原ロマン美術館/高崎市美術館/おかざき世界こども美術博物館/平野美術館/大原こども美術館/笠間日動美術館/酒田市美術館

●著書

作品集「SWEET OR UNSWEET?」 BNN新社/「OSAMUWATANABE POSTCARD BOOK」パルコ出版/「渡辺おさむスイーツデコメソッド」誠文堂新光社

しりあがり寿

〈Shiriagari Kotobuki〉

漫画家

2022- 漫喜利部門/同審査員長

1958年静岡市生まれ。1981年多摩美術大学グラフィックデザイン専攻卒業後キリンビール株式会社に入社し、パッケージデザイン、広告宣伝等を担当。1985年単行本『エレキな春』で漫画家としてデビュー。パロディーを中心にした新しいタイプのギャグマンガ家として注目を浴びる。1994年独立後は、幻想的あるいは文学的な作品など次々に発表、新聞の風刺4コママンガから長編ストーリーマンガ、アンダーグラウンドマンガなど様々なジャンルで独自な活動を続ける一方、近年では映像、アートなどマンガ以外の多方面に創作の幅を広げている。

●受賞歴

2000年 『時事おやじ2000』(アスペクト)、『ゆるゆるオヤジ』(文藝春秋)/第46回文藝春秋漫画賞 受賞

2001年 『弥次喜多 in DEEP』(エンターブレイン)/第5回手塚治虫文化賞 マンガ優秀賞 受賞

2011年 『あの日からのマンガ』(エンターブレイン)/第15回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 優秀賞 受賞

2013年 『赤城乳業 BLACK シリーズ』/第50回ギャラクシー賞CM部門 優秀賞、第53回ACC賞テレビCM部門 ACCシルバー 受賞

2014年 平成26年春の叙勲 紫綬褒章 受章

ジャスミン・ギュ

〈Jasmine Gyuh〉

漫画家

2023 漫喜利部門

京都精華大学 マンガ学科 ストーリーマンガコース卒業

2013 講談社『ヤングマガジン』にてデビュー

読み切り作品

2014 『エリコ大先生の教え』 (講談社ヤングマガジン)

2015 『ジャスミンのお茶会』4作品 (講談社ヤングマガジン)

連載作品

2015‐2018 『BACK STREET GIRLS-ゴクドルズー』 (講談社ヤングマガジン) 全12巻

2018 『BACK STREET GIRLS-ゴクドルズー』 テレビアニメ化 (BS11)

2019 『BACK STREET GIRLS-ゴクドルズー』 実写映画化 (東映)

2019 『BACK STREET GIRLS-ゴクドルズー』 テレビドラマ化 (TBS)

2020‐『ケンシロウによろしく』 (講談社ヤングマガジン) 連載中

2023 『ケンシロウによろしく』 実写ドラマ化

中村ケンゴ

〈Kengo Nakamura〉

美術家

2022-23 漫喜利部門

Eメールで使われる顔文字、ワンルームマンションの間取り図、マンガの吹き出しやキャラクターのシルエットなど、現代社会を表象するモチーフから、美術史上のさまざまなイメージまでをも用いたユニークな絵画を制作。日本画の技法で描かれるこれらの作品は、近代になって生まれた日本の「美術」の概念を相対化する仕事でもある。また、絵画制作だけでなく、他ジャンルのクリエイターとのコラボレーションのほか、展覧会、シンポジウムなど様々なアートプロジェクトの企画運営にもあたる。国内外の展覧会、アートフェアに多数出品。

共編著『20世紀末・日本の美術ーそれぞれの作家の視点から』( アートダイバー )。

武蔵野美術大学 非常勤講師、東北芸術工科大学 非常勤講師。

多摩美術大学大学院美術研究科修士課程修了。

平良 志季

〈Shiki Taira〉

画家

2022-23 漫喜利部門

1990年 東京都生まれ

2015年 東京藝術大学大学院修士課程 描画装飾研究室 修了

アートフェア東京、西武百貨店他、全国の有名百貨店や画廊で個展を多数開催

福士 朋子

〈Tomoko Fukushi〉

美術家/女子美術大学教授

2022-23 漫喜利部門

マンガの表現手法を絵画と融合させる試みを続けている。

1967年 青森県生まれ

2005年 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻油画修了

●主な展覧会

2011年 「SICF12」グランプリ受賞(主催:スパイラル)

2011-12年「ストリート・ペインティング・プロジェクト『見て見て☆見ないで』」(東京芸術劇場仮囲い壁面、東京)

2012年 「ART IN THE OFFICE 2012」(マネックス証券株式会社、東京)

2013年 個展「Boarding」 (山本現代、東京)

2014-15年「府中市美術館公開制作63福士朋子『見えたものと見えなかったもの』」(府中市美術館、東京)

2017年「アブラカダブラ絵画展」 (市原湖畔美術館、千葉)

2018年「絵画の現在」 (府中市美術館、東京)

2020年「メイド・イン・フチュウ 公開制作の20年」(府中市美術館、東京)

●著書/作品集

『元祖FAXマンガ お絵描き少女☆ラッキーちゃん』(BLUE ART 2014年刊)

『Cut & Paste』(BLUE ART 2016年刊)

『絵画と時間と〜『お絵描き少女☆ラッキーちゃん』をめぐって』福士朋子×北澤憲昭×櫻井拓(BLUE ART 2019年刊)

永田 晃一

〈Koichi Nagata〉

漫画家

2022 漫喜利部門

1975年 名古屋生まれ

高橋ヒロシのアシスタントを経て「ランディーズ」で連載デビュー

●主な連載作品

ランディーズ(全1巻連載終了/少年画報社)

Hey リキ!(原案:高橋ヒロシ/連全31巻/載終了/少年画報社)

鬼門街(連載終了/全15巻/少年画報社)

鬼門街 KARMA(連載中/少年画報社)

児童養護施設で育った俺がマンガ家になるまでの(おおよそ)8760日(連載中/少年画報社)

AKI INOMATA

美術家

2021 一般部門

現代美術家 / 多摩美術大学 非常勤講師 / 武蔵野美術大学 非常勤講師/

女子美術大学 非常勤講師/ 早稲田大学嘱託研究員

アーティスト。1983年生まれ。2008年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。東京都在住。2017年アジアン・カルチュアル・カウンシルのグランティとして渡米。生きものとの関わりから生まれるもの、あるいはその関係性を提示している。 ナント美術館、十和田市現代美術館(青森)、北九州市立美術館(福岡)での個展のほか、2018年「タイビエンナーレ」(クラビ)、2019年「第22回ミラノ・トリエンナーレ」トリエンナーレデザイン美術館(ミラノ)など国内外で展示。2020年「AKI INOMATA: Significant Otherness 生きものと私が出会うとき」(美術出版社)を刊行。

主な作品に、都市をかたどったヤドカリの殻をつくり実際に引っ越しをさせる「やどかりに『やど』をわたしてみる」、飼犬の毛と作家自身の髪でケープを作ってお互いが着用する「犬の毛を私がまとい、私の髪を犬がまとう」など。

近年の展覧会に、「AKI INOMATA: Significant Otherness 生きものと私が出会うとき」 (十和田市現代美術館、2019)、 「guest room 004 AKI INOMATA 相似の詩学ー異種協働のプロセスとゆらぎ」(北九州市立美術館、2019)、「第22回ミラノ・トリエンナーレ Broken Nature」(トリエンナーレデザイン美術館、2019) 、「タイビエンナーレ2018」(クラビ市内、タイ、2018)、「Aki Inomata, Why Not Hand Over a “Shelter” to Hermit Crabs ?」(ナント美術館、フランス、2018)など。