池袋アートギャザリング公募展(Ikebukuro Art-Gathering)IAG AWARDS 2025 EXHIBITION 出品作家を募集

2020

2020年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の開催概要、受賞者及び入賞者のリストを掲載しています。記載情報は開催当時の内容になりますので、現在とは異なる場合がございます。

2020年開催概要

東京芸術劇場を擁し、芸術文化を核とした街づくりを推進する池袋エリアは、街そのものが、様々な分野のアーティストが集い、表現し、発信する劇場であり、舞台であることを目指しています。

そんな池袋の街とアーティストをつなぐプロジェト「池袋アートギャザリング(IAG)」は、年齢・国籍・ジャンルを問わず、一人でも多くのファインアーティストの方々にこの舞台にあがっていただき、その活動を池袋の街とともに支援したいとの願いから当アワードを2017年にスタート。

現役美術作家を審査員とし、美術業界との連携を重視する当アワードの成果として、その入選をきっかけに美術界への飛躍を果たしたアーティストを多数輩出する他、入選アーティストが地域や起業のアートプロジェクトへ起用される実績も増え続けており今や国内屈指の美術公募展として注目を集めています。今回も、多くの才能がこの舞台を目指し、応募してくださることをお待ちしております。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主 催 |

池袋モンパルナスまちかど回遊美術館 実行委員会 (発起人:NPO法人ゼファー池袋まちづくり/立教大学/東武百貨店/豊島区) |

| 企画/運営 |

池袋アートギャザリング事務局(一般社団法人JIAN) |

| 共 催 |

東京芸術劇場 |

| 協 力 |

公益財団法人としま未来文化財団 |

| 応募条件 |

年齢・国籍・ジャンルを問わず、日本に活動基盤をもち、入選者による展覧会(IAG AWARDS EXHIBITION)に参加可能なアーティスト |

| 作品条件 |

・ 屋内ギャラリー展示が可能なオリジナル作品を一点または複数点 ・ 壁面展示作品は w4×h3m、 空間展示作品は wdh3mの範囲内(含 余白)で展示可能であること ※ 平面、立体、映像、インスタレーションなど、は問いません ※ 発表・未発表の制約もありません |

| 審査員 |

・押元 一敏 <Kazutoshi Oshimoto> 東京藝術大学美術学部 准教授 / 画家(審査員長) ・三橋 純 <Mitsuhashi Jun> 横浜美術大学教授 / 写真家 ・泉 東臣 <Haruomi Izumi> 画家 ・大森 暁生 <Akio Omori> 彫刻家 / D.B.Factory代表 ・金丸 悠児 <Yuji Kanamaru> 画家 / C-DEPOT代表 |

| チーフディレクター |

・小路 浩 <Hiroshi Shoji> アートディレクター / 一般社団法人JIAN 代表理事 |

| アワード |

①IAG賞……IAG審査員5名による賞。大賞ほか奨励賞など随時選出 ②豊島区長賞……豊島区長が選出 ③オーディエンス賞……来場者による好きな作家投票を集計し選出 ④IAGパートナーズ各賞……IAGを応援してくださる豊島区内外のギャラリー等による賞 ・東武百貨店ギャラリー賞 ・協同組合美術商交友会賞 ・アトリエムラギャラリー賞 ・KAYOKOYUKI賞 ・栗原画廊賞 ・シアターアートショップ賞 ・C-DEPOT賞 ・TALION GALLERY賞 ・ギャラリー上り屋敷賞 ・ギャラリー路草賞 ・八犬堂ギャラリー賞 ・B-gallery賞 ほか |

IAG AWARDS 2020 EXHIBITION

池袋アートギャザリング(IAG)事務局は、応募内容を審査し、「第15回 池袋モンパルナス回遊美術館」のメイン企画として、入選作家たちによる展覧会が下記期間開催し、IAG大賞を含む受賞者を決定いたしました。

2020年5月22日[金]~

27日[水]

2020年7月17日[金]~

19日[日]

展示会場:

東京芸術劇場5階 ギャラリー1

受賞者リストのあとに、入選者リストがございます。

入選者リスト

| 名前/Name | 生まれ | 主な技法 |

| 揚野市子/Ichiko Ageno | 1969 / 千葉県 | 写真を使用したインスタレーション |

| 新井浩太/Kota Arai | 1999 / 千葉県 | 彫刻 |

| 飯沼由貴/Yuki Iinuma | 1991 / 岐阜県 | キャンバスに油彩 |

| 井口広大/ICUCHI Kodai | 1992 / 千葉県 | 日本画 |

| いわさきありえ/Arie Iwasaki | 1993 / 千葉県 | ペン画 |

| 岩田 明/Akira Iwata | 1949 / 愛知県 | 樹脂粘土による塑像制作 |

| 海野崇彬/Takaaki Unno | 1985 / 千葉県 | 映像 |

| おおしまたくろう/Oshima Takuro | 1992 / 京都府 | 楽器制作とそれに伴う技法(奏法、記譜法)の考案、フィールドレコーディング、メディアパフォーマンス |

| 岡田智貴/Tomoki Okada | 1997 / 長野県 | アクリル、造形 |

| 小野仁美/Hitomi Ono | 1993 / 東京都 | 絵画 |

| かがた奈緒/KAGATA nao | 1957 / 愛媛県 | パネルに綿布 金箔 典具帖紙 アクリル |

| 葛西明子/Akiko Kasai | 1983 / 北海道 | 油彩、アクリル |

| 柏倉風馬/Fuma Kashiwagura | 1992 / 山形県 | ミクストメディア アクリル、銀箔、和紙、鉛筆使用 |

| カタコト/KATAKOTO | 1992 / 埼玉県 | デジタルアート (センサー、ソフトウェアとプロジェクターを用いたインタラクティブ作品) |

| 片山 穣/KATAYAMA Joe | 1985 / 新潟県 | ろうけつ染め |

| カワゐマユラ/Kawai.Mayura | 愛知県 | ミクストメディア |

| JI QIU | 1993 / 中国 江苏省 | |

| 岸 雪絵/Yukie Kishi | 1981 / 京都府 | リトグラフ、アクリル絵具、色鉛筆、インクジェットプリント、 |

| 木白 牧/Maki Kishiro | 1975 / 滋賀県 | アクリル画をベースにしたミクストメディア |

| 纐纈 花/Hana Koketsu | 2001 / 東京都 | 油画 アクリル 3Dアート |

| 鹿野裕介/SHIKANO Yusuke | 1992 / 東京都 | インスタレーション |

| 柴田一秀/Kazuhide Shibata | 1995 / 福岡県 | |

| 柴田直樹/Naoki Shibata | 1994 / 石川県 | 綿布に岩絵具で着彩 |

| シバタマミ/Shibatama | 1993 / 愛知県 | 日本画の画材である岩絵の具、和紙を使用。 |

| 志茂浩和/Hiroyasu Shimo | 1960 / 大阪府 | 映像 3DCG |

| SYNC&Collective. | 1987 / 佐賀県 | イラストレーター、フォトショップによるグラフィックデザイン、陶磁器による立体作品 |

| 新宅加奈子/Shintaku Kanako | 1994 / 京都府 | パフォーマンス |

| 高津ゆい/Yui Takatsu | 1992 / 岐阜県 | シャープペン、ボールペン、アクリルガッシュ |

| 田中香里/Tanaka Kaori | 1995 / 三重県 | 油彩、水彩、アクリル絵具での描画 |

| タニグチカナコ/Kanako Taniguchi | 1996 / 広島県 | 日本画 |

| 田村幸帆/Sachiho Tamura | 1992 / 神奈川県 | 日本画 |

| 田村育歩/Tamura Ikuho | 1997 / 愛媛県 | デジタル/印刷 |

| Chinyurin | 1993 / 中国湖南省 | 吹き、型吹き、バーナーワーク |

| 蔦本大樹/Daiki Tsutamoto | 1995 / 兵庫県 | 金属線 |

| 土屋幸生/Yukio Tsuchiya | 1982 / 神奈川県 | Painting, Silkscreen Printing |

| 都築崇広/TSUZUKI Takahiro | 1988 / 埼玉県 | ペインティング、写真 |

| Toshiharu Igarashi | 1991 / 群馬県 | |

| 西田 純/Jun Nishida | 1990 / 埼玉県 | 油彩 |

| 八谷 聡大/HACHIYA Akio | 1992 / 青森県 | ペン画、水彩 |

| ヒグラシ ユウイチ/Yuichi Higurashi | 1971 / 千葉県 | 岩塩を彫刻。 |

| 久島 涼/Ryo Hisajima | 1989 / 東京都 | 彫金,エッチング,特殊塗料による金属着色 |

| ひらのまり/Mari Hirano | 1987 / 和歌山県 | ステンドグラス |

| 平松嵩児/HIRAMATSU Takeru | 1996 / 愛知県 | テラコッタ彫刻 |

| 文蔵/bunzo | 1972 / 東京都 | 撮影作品に対するマーカーによる点描加工。 |

| 松尾茉実/Mami Matsuo | 1997 / 埼玉県 | 編み、オリジナルテクニック |

| 三浦勇人/Yuto Miura | 1993 / 福島県 | 写真(阿波和紙インクジェットプリント) |

| 水口麟太郎/RINTARO | 1994 / 東京都 | 立体書道、グルーガンアート、漆芸 |

| 村上生太郎/Shotaro Murakami | 1993 / 東京都 | 色鉛筆 |

| 八木恵子/Yagi Keiko | 1986 / 佐賀県 | 麻紙に墨・岩絵の具・銀箔 |

| 柳 早苗/Sanae Yanagi | 1976 / 埼玉県 | 立体 木を縫う |

| 李 倩/Li Qian | 1986 / 中国北京 | アクリル |

IAG審査員

2020年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の審査員の紹介、講評コメントを掲載しています。

審査員は、一次・二次の入選審査および最終審査会「IAG AWARD EXHIBITON」にて会場で実際に展示作品を確認し、アワードの授与などを多角的な視点からの協議を担いました。

※プロフィール記載情報は現在と異なる場合がございます

押元 一敏

〈Kazutoshi Oshimoto〉

東京藝術大学美術学部 教授/画家

2017- 審査員長(一般部門)

1970 千葉県生まれ

1995 東京藝術大学美術学部デザイン科 卒業

1997 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程 修了

2000 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程 満期退学

2010-2013 横浜美術大学 准教授

2013- 東京藝術大学美術学部 准教授

2024- 東京藝術大学美術学部 教授

日本美術家連盟会員

最終審査の総評として

今年の池袋アートギャザリング公募展IAG AWARDSは、途中の審査段階からコロナ禍にありながらも出品者と運営側の連携と豊島区のご協力の元に展示が実現できたことに敬意を表します。

展示を観た後の最終審査では、全体的にレベルが底上げされた印象で非常に難航しました。一人一人が自身のスタイルを確立して、それを観せる意識も高いように感じました。ただ一方、スケール感が弱いことからもったいない作品が幾つかあったことも確かです。グランプリを受賞したヒグラシ ユウイチさんの作品についても正直に言えばもう1点くらい観たかったという感想を抱き、逆にインパクトの強い作品が他で多ければ萎縮して見えてしまう危うさもあったかもしれません。目立てば良いという訳ではありませんが、公募展のような競う場においては存在感を示す意識は重要です。その点では今回作品の背景にあるコンセプトが引き立って作品を高位に押し上げたと言えます。

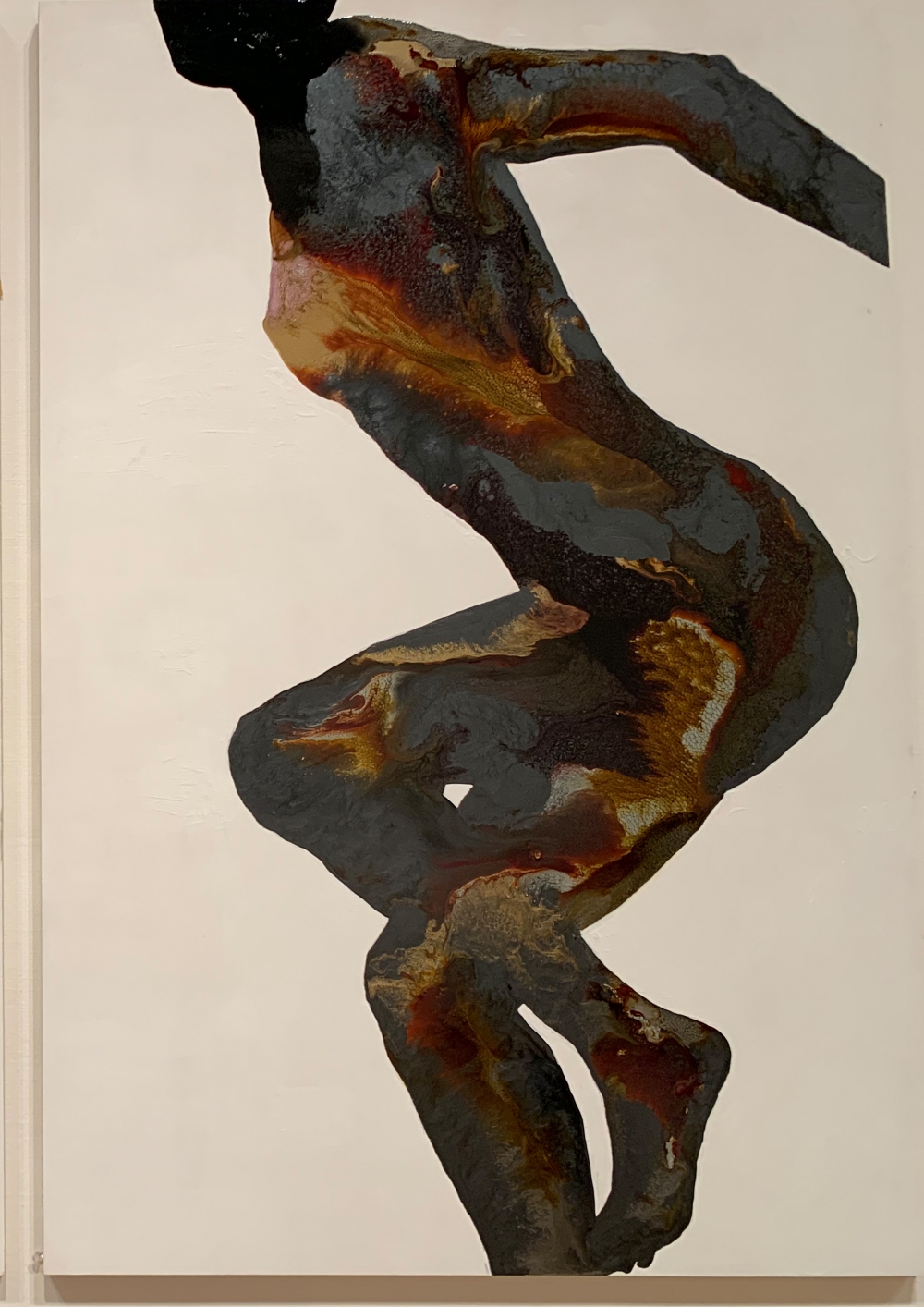

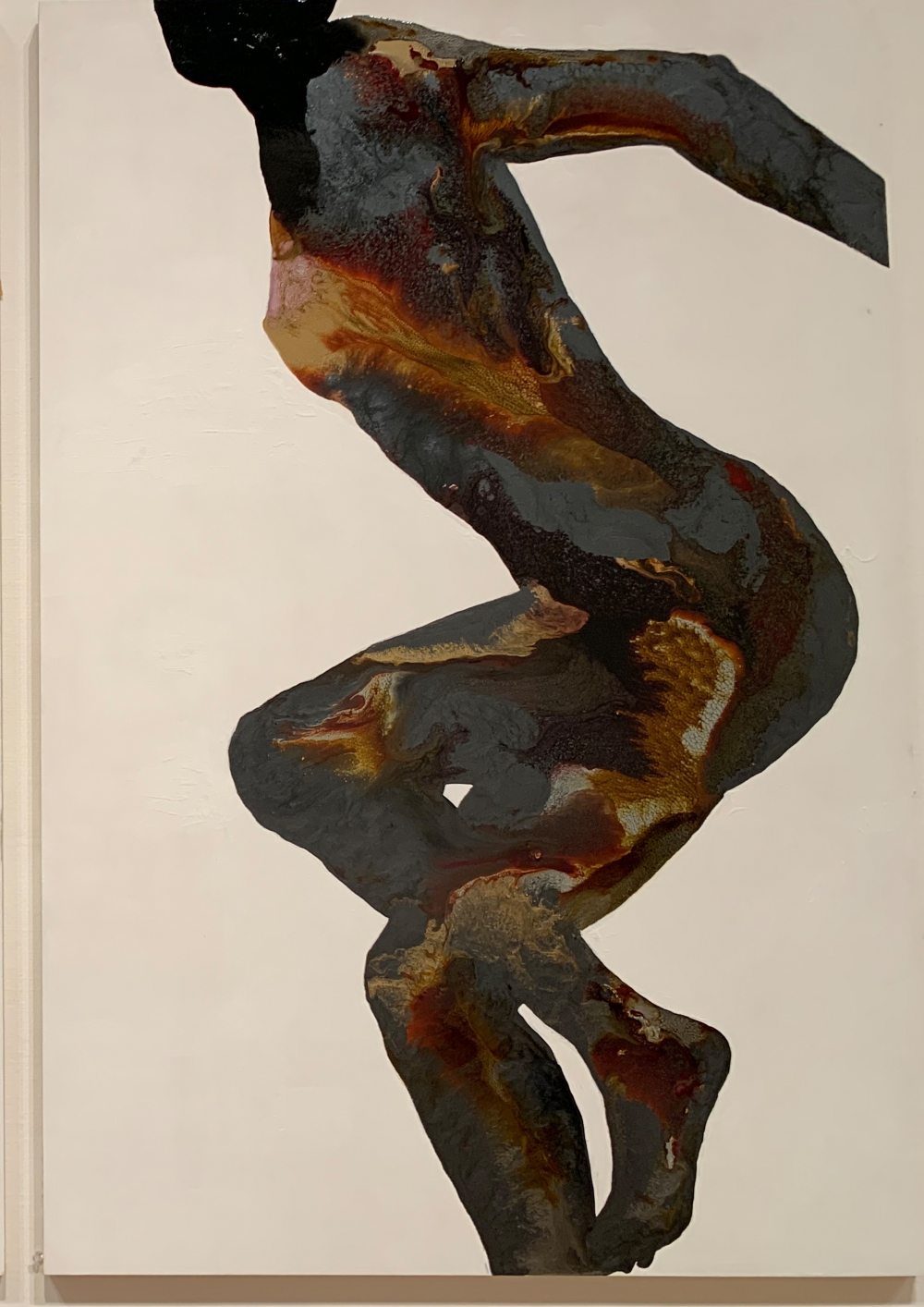

準グランプリの李倩さんの作品は、聴診器で体内の音を聞いてそこから色をイメージして人体を描いています。まだ少し荒さはありますが偶発性を上手くコントロールして、しかも力強さを持っています。昨年も入選された際は、まだ安定さがありましたが、今回は自分の表現として完成されていることから高評価に繋がりました。

IAG AWARDSの特徴でもある数々のギャラリー賞によって今後の展示機会が増えていくことは作家にとって嬉しいことです。ただ我々審査員は同じ作家としての立場にあって流通とは異なる視点で評価する責務があると感じています。ただ「きれい」や「心地いい」だけではないアートの力を発掘する役割を担っていると考えます。そういう意味では多様性に富んだ作品の数々をご覧いただけるのではないでしょうか。

三橋 純

〈Mitsuhashi Jun〉

横浜美術大学教授/写真家

2017- 一般部門

1990-94 博報堂フォトクリエイティブ(現 博報堂プロダクツ)

1995 朝日広告賞 準朝日広告賞

1999 日本大学大学院芸術学研究科博士課程単位取得満期退学

2000-07 千葉大学工学部画像科学科 多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース 東京ビジュアルアーツ 埼玉県立芸術総合高校映像科など 非常勤講師歴任

2001 日本写真芸術学会 第1回奨励賞 受賞

2001「1990年代の現代日本写真」展参加ブタペスト郊外に参加

2002 東京都写真美術館「映像体験ミュージアム」に出品

2011 個展「Qualia」Gallery Niepce, nagune

2015 個展「末那識」PhotoGallery MOMOZONO

その他 個展・グループ展 多数

所属学会:日本写真学会/日本映像学会/日本写真芸術学会

審査員・三橋 純

今回のIAG AWARDは、審査の段階からコロナ禍の影響があり波乱の幕開けでした。しかしながら実行委員会の尽力もあり、審査・展示を無事に終えることができたことたいへん嬉しく思い、ご尽力頂けましたすべての関係者に深く感謝申し上げたいと思います。

審査終了後、毎年レベルが上がって来ていること、またそれによって新たな悩みが増えて来ていることを審査委員のみなさんと共有しました。例えば全体の完成度や技術的レベルが上がっているために、突出した1点がなかなか選出できなくなっていたり、全体の作風の傾向が出てきてしまったりと、メリット・デメリットが見られる様になったのです。しかしこれもまたIAGに歴史が始まったことを意味しており、今後他の公募展にはないIAGの特徴を打ち出してゆく時期なのだと感じております。

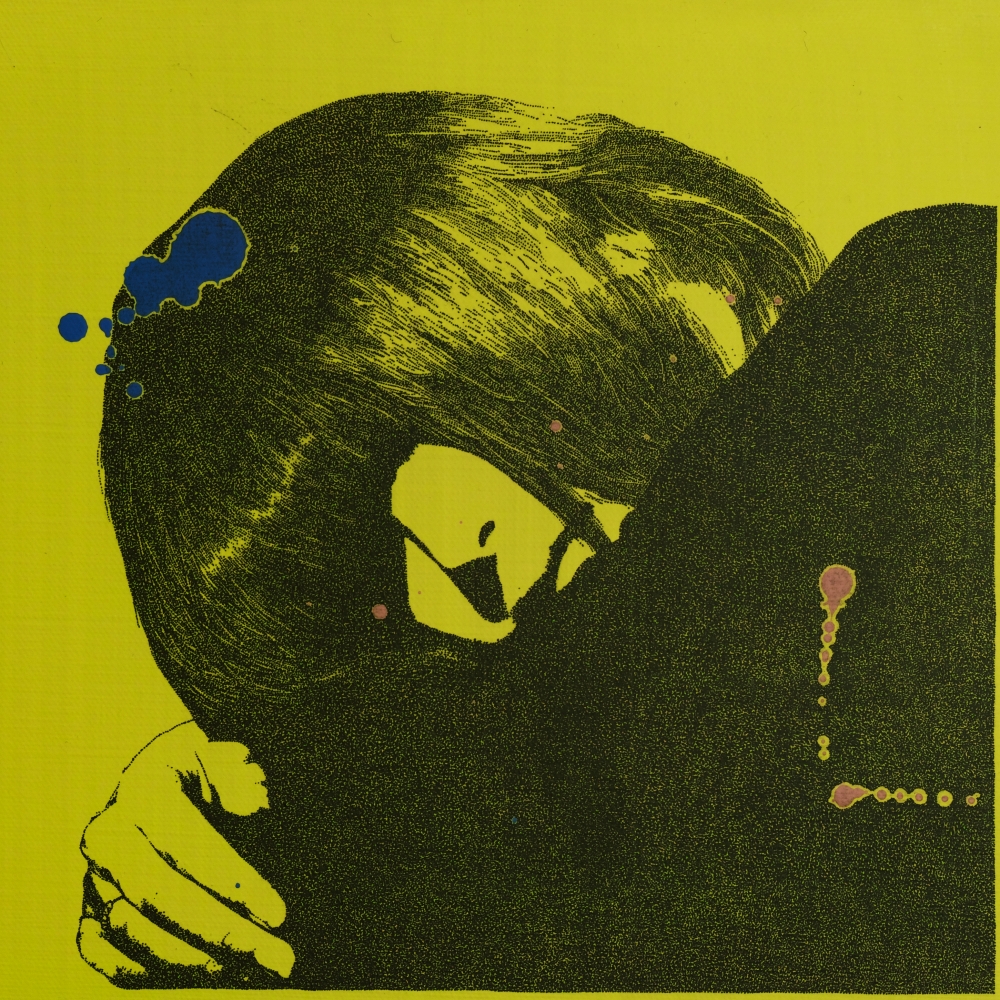

今回グランプリのヒグラシさんの作品などは、“マスク”と“ピストル”のモチーフが、現在私たちの置かれている国際社会やコロナ禍の状況がなぞられている様に感じられますし、李さんや新宅さんの作品も、デジタルやリモートワークの時代に於ける身体の確からしさを問いかけている様にも感じられます。否応無く社会や時代を表現してしまうアーティストたちは、それぞれのメディアの中で、敏感に社会を嗅ぎ取り、時代に触れ、身体の痕跡を表象し、自身の存在を確認しているのだと改めて感じさせられました。

美術大学や専門学校などでは写真や映像、メディアアートなどの作品が減ってきている様に感じております。今回の応募でも若干少なかった印象があります。公募展という限られた制限の中で表現することはとても難しい事なのかもしれませんが、様々な表現形式が一堂に集まるこのIAGの公募展もっと活かしていただき、表現の枠組みを超えた発表の場、交流の場になる様にこれからも期待しております。

大森 暁生

〈Akio Ohmori〉

彫刻家/D.B.Factory代表

2017-22 一般部門

1971 東京に生まれる

1995~2002 「籔内佐斗司工房」にて彫刻家 籔内佐斗司氏のアシスタントを勤める

1996 愛知県立芸術大学美術学部彫刻専攻卒業

国内外のギャラリー、百貨店、アートフェア、美術館等での発表に加え、多くのファッションブランドとのコラボレーションやパブリックワークなど幅広く作品を発表。

フォトエッセイ+作品集『PLEASE DO DISTURB』(芸術新聞社)、大森暁生作品集『月痕 つきあと』(マリア書房)を刊行。

審査員・大森暁生

早いものでIAG AWARDSも4回目を数えました。回を重ねるごとに、応募者の皆さまも運営側も、また各賞を出して下さるギャラリーさまにおいても、このAWARDSを上手に各々の活動に活かして下さるようになってきたことは、審査をさせて頂く側としても喜ばしい限りです。

それは、入選者による展覧会会場全体のクオリティとしても、顕著に表れてきております。

特に、立体作品においては、作品の見せ方、展示台まで含めた神経の注ぎかた、インスタレーションとしてのバランス力等々、その向上には目を見張るものがあります。お客様に作品を見て頂きたい、というサービス精神を強く感じます。これらの変化は昨今のSNS等への投稿もそのひとつの要因なのかなと推測しております。

展覧会会場が品良くまとまってきた反面、大きさを含め破綻のあるくらいの作品が影を潜めてしまったことは少々残念ではあります。

これについては、言うは易し、無い物ねだりといったところでしょうか。

立体作品の中にはプロダクトや工芸、クラフト性で秀逸なものも多数応募頂いているにも関わらず、その受け皿を見い出せていないことは歯がゆい限りです。これはAWARDSとしての今後の課題です。

ますます多様性を見せる表現の世界に、幅広い受け皿となるAWARDSとなれるよう、今後も期待しております。

泉 東臣

〈Haruomi Izumi〉

画家

2017-21 一般部門

2004 第15回 臥龍桜日本画大賞展 奨励賞

2005 修了制作 デザイン賞

波濤の會(銀座、名古屋(以後毎年。その後各地巡回)

2006 レスポワール展(スルガ台画廊/銀座)

作家の卵展(おぶせミュージアム・中島千波館/長野、「 ShinPA!」に改名し以後毎年)

2008 華波の会(日本橋、高松 ~'12)

2009 G5 exhibition(彩鳳堂画廊/京橋、「G6 exhibition」に改名し、以後毎年)

2011 たんざく展(新井画廊/銀座 以後毎年)

2012 見参(タワーホール船堀 以後毎年)

2013 桜花賞展(郷さくら美術館東京/目黒、'17)

ヴェネツィアビエンナーレ(イタリア)

2014 アートのチカラ(伊勢丹新宿店、~'16)

波音の会(日本橋 以後毎年)

2015 犬か八か展(八犬堂ギャラリー/池尻大橋)

ShinPA in 諏訪(北澤美術館/長野、~'16)

ShinPA 10th Anniversary展(ギャラリーアートもりもと/銀座)

2010 東京藝術大学美術学部非常勤講師(~'12)

現在、日本美術家連盟会員

作品収蔵:千葉銀行、京葉銀行、ヒューリック株式会社

審査員・泉東臣

今回のIAG AWARDSは、世の中が不安定の中始まった審査でしたが、運営側の皆様や審査員をはじめ一番心もとない心境であったであろう応募者の方々からしても、無事に展示されるに至り心底ホッとした方も多かったと思います。

全体の印象としては、特に立体・空間系の作品がすっきりと小ぶりになったという感じで、いいとか悪いではなく作品一つ一つのクオリティが上がり洗練度が高まったものが増えたという印象です。反対に泥くさい主張する作品が年々減ってきているという側面もあります。

前回が立体・平面双方においてアクの強さが目立つ作品が多かったこともあり、今回は全体的にスタイリッシュにまとまっていました。

これは回を重ねることにより、IAG AWARDSの公募展としての方向性が定まってきたことを表しているとも言えます。

平面作品について言及すると、「愚直に描く」という作業を徹底している作品が多く見受けられました。

自身も平面作家なので、そこにはとても共感でき好印象であるとともに、他ジャンルと比べた時の存在感の強さという点でどうしても弱く見えてしまうのが歯痒いところでもあります。

今後もギャラリー賞が増えていくと思います。

それに伴い出品者の意識も変わっていく中でどの様な作品に出会えるか楽しみです。

金丸悠児

〈Yuji Kanamaru〉

画家/C-DEPOT代表

2017- 一般部門

1978 神奈川県に生まれる。

1997 桐蔭学園高等学校卒業、東京藝術大学デザイン科に入学。在学中は、劇団に所属し舞台美術、宣伝美術、映像制作を担当する。その他、知人のコンサートチラシのデザインを行うなどして、自身の可能性を模索する。

2001 同大学の東京藝術大学大学院(大藪雅孝)研究室に進学、大藪雅孝、中島千波の元で指導を受ける。

2002 杉山治とともにアーティスト集団「C-DEPOT」を設立、代表を務める。創立以来現在に至るまで、1年に1度開催する「EXHIBITION C-DEPOT」のプロデュースを手がけている。

2003 東京藝術大学大学院修了後、プロの画家として活動開始。

2004 クリエイターチーム「ebc」の一員として、ebcアトリエの創設から携わる。

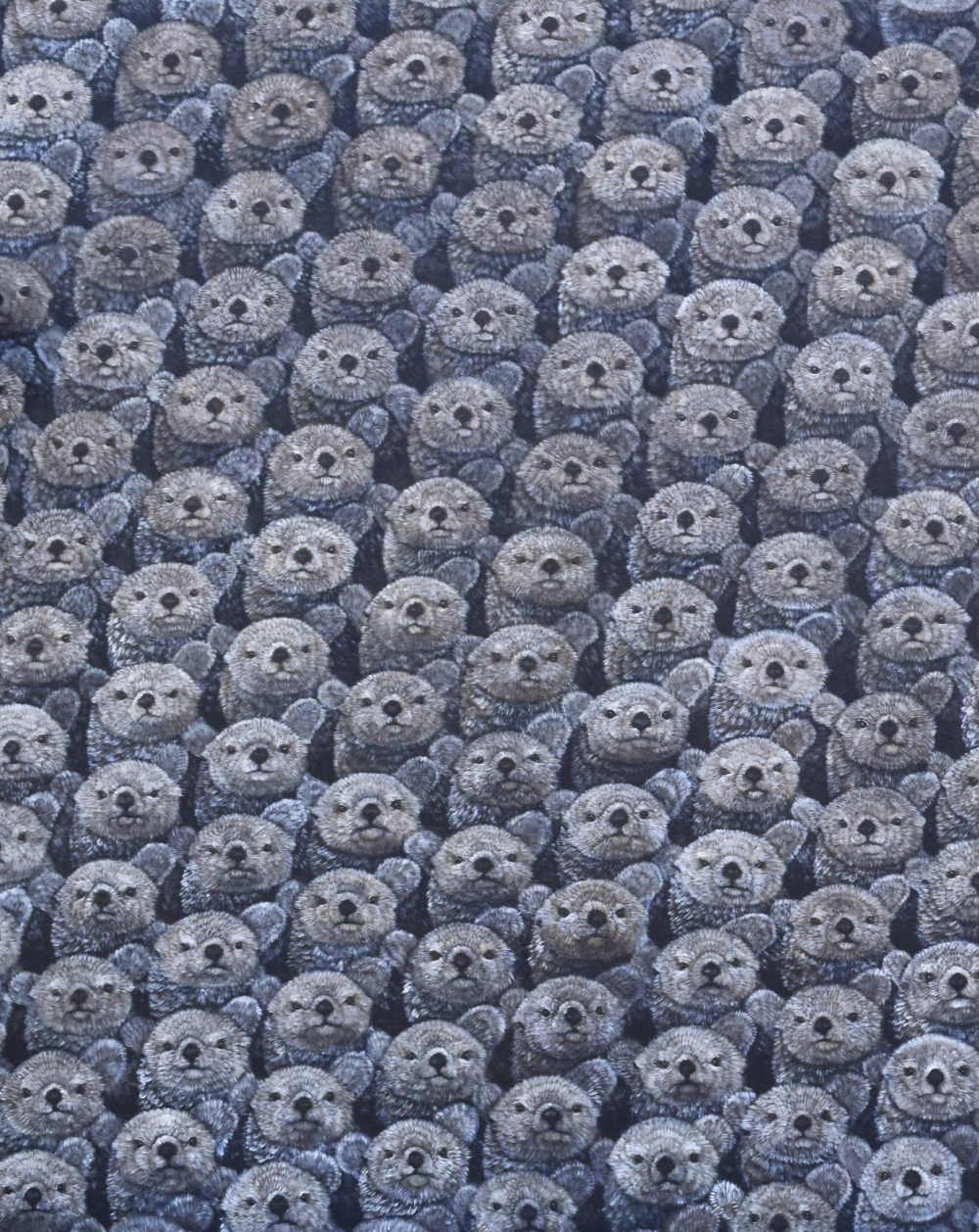

現在は、百貨店や画廊を中心に発表を行い、作品は動物や建物などを題材に独自の表現と手法で創作している。また、社会におけるアーティストのあり方を追求し、様々な活動にも挑戦している。

小路 浩

〈Hiroshi Shoji〉

アートディレクター/

(一社)JIAN代表理事

2017- 一般部門/統括ディレクター

1965年 東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。

広告業界ディレクター、プロデューサーを経て、2010年、美術業界の広告デザインと若手作家の美術作品販売を主業務とする株式会社八犬堂を設立。

2011年、画家の泉東臣をリーダーとする日本藝術大学出身の日本画作家たちのグループ展を母体に、大規模アンデパンダン展「KENZAN」をスタートさせ、以降毎年開催。

2016年、八犬堂代表を辞任し、日本の芸術創作環境向上を目的とする美術作家団体 一般社団法人JIANを設立し代表理事に就任。以降、JIANがKENZANの主催団体となる。

2017年、池袋モンパルナス回遊美術館のメイン企画として「池袋アートギャザリング公募展 IAG AWARDS」をスタートさせ、以降毎年、チーフディレクターとして、企画運営を手掛ける。その他、ファインアーティストを起用する様々な企業や地域とのコラボプロジェクトを多数手がける。