池袋アートギャザリング公募展(Ikebukuro Art-Gathering)IAG AWARDS 2025 EXHIBITION 出品作家を募集

2021

2021年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の開催概要、受賞者及び入賞者のリストを掲載しています。記載情報は開催当時の内容になりますので、現在とは異なる場合がございます。

2021年開催概要

東京芸術劇場を擁し、芸術文化を核とした街づくりを推進する池袋エリアは、街そのものが、様々な分野のアーティストが集い、表現し、発信する劇場であり、舞台であることを目指しています。

そんな池袋の街とアーティストをつなぐプロジェト「池袋アートギャザリング(IAG)」は、年齢・国籍・ジャンルを問わず、一人でも多くのファインアーティストの方々にこの舞台にあがっていただき、その活動を池袋の街とともに支援したいとの願いから当アワードを2017年にスタート。

現役美術作家を審査員とし、美術業界との連携を重視する当アワードの成果として、その入選をきっかけに美術界への飛躍を果たしたアーティストを多数輩出する他、入選アーティストが地域や起業のアートプロジェクトへ起用される実績も増え続けており今や国内屈指の美術公募展として注目を集めています。今回も、多くの才能がこの舞台を目指し、応募してくださることをお待ちしております。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主 催 |

池袋モンパルナスまちかど回遊美術館 実行委員会 (発起人:NPO法人ゼファー池袋まちづくり/立教大学/東武百貨店/豊島区) |

| 企画/運営 |

池袋アートギャザリング事務局(一般社団法人JIAN) |

| 共 催 |

東京芸術劇場 |

| 協 力 |

公益財団法人としま未来文化財団 |

| 応募条件 |

年齢・国籍・ジャンルを問わず、日本に活動基盤をもち、入選者による展覧会(IAG AWARDS EXHIBITION)に参加可能なアーティスト |

| 作品条件 |

・ 屋内ギャラリー展示が可能なオリジナル作品を一点または複数点 ・ 壁面展示作品は w4×h3m、 空間展示作品は wdh3mの範囲内(含 余白)で展示可能であること ※ 平面、立体、映像、インスタレーションなど、は問いません ※ 発表・未発表の制約もありません |

| 審査員 |

・押元 一敏 <Kazutoshi Oshimoto> 東京藝術大学美術学部 准教授 / 画家(審査員長)

・三橋 純 <Mitsuhashi Jun> 横浜美術大学教授 / 写真家 ・泉 東臣 <Haruomi Izumi> 画家 ・大森 暁生 <Akio Omori> 彫刻家 / D.B.Factory代表 ・金丸 悠児 <Yuji Kanamaru> 画家 / C-DEPOT代表 |

| チーフディレクター |

・小路 浩 <Hiroshi Shoji> アートディレクター / 一般社団法人JIAN 代表理事 |

| アワード |

①IAG賞……IAG審査員5名による賞。大賞ほか奨励賞など随時選出 ②豊島区長賞……豊島区長が選出 ③オーディエンス賞……来場者による好きな作家投票を集計し選出 ④IAGパートナーズ各賞……IAGを応援してくださる豊島区内外のギャラリー等による賞 ・東武百貨店ギャラリー賞 ・協同組合美術商交友会賞 ・アトリエムラギャラリー賞 ・KAYOKOYUKI賞 ・栗原画廊賞 ・シアターアートショップ賞 ・C-DEPOT賞 ・ギャラリー上り屋敷賞 ・Gallery KAMON Irie賞 ・ギャラリー路草賞 ・TALION GALLERY賞 ・ターナーギャラリー賞 ・八犬堂ギャラリー賞 ・B-gallery賞 |

IAG AWARDS 2021 EXHIBITION

池袋アートギャザリング(IAG)事務局は、応募内容を審査し、「第16回 池袋モンパルナス回遊美術館」のメイン企画として、入選作家たちによる展覧会が下記期間開催し、IAG大賞を含む受賞者を決定いたしました。

2021年5月21日[金]~

26日[水]

展示会場:

東京芸術劇場5階 ギャラリー1

受賞者リストのあとに、入選者リストがございます。

入選者リスト

| 名前/Name | 生まれ | 主な技法 |

| 浅井うね/Une Asai | 1990 / 和歌山県 | アクリル画、UVレジン |

| 板倉 冴/Sae Itakura | 1998 / 静岡県 | 日本画、尾道帆布に着彩 |

| 岩野雅代/Masayo Iwano | 1984 / 大阪府 | 紙本着彩 |

| 隗 楠/Wei Nan | 1994 / 中国北京 | 髹漆による乾漆技法、漆皮技法を用いて漆造形 |

| 梅村 誠/Makoto Umemura | 東京都 | キャンバス又は紙にインディアインクペン及びアクリル絵具又は水彩絵具 |

| 榎本大翔/Daisuke Enomoto | 1993 / 大阪府 | 再生紙を作る要領で抽象平面及び立体物を作る。 |

| 大関慎吾/Shingo Ozeki | 1984 / 神奈川県 | 精密金属機械加工.彫金 |

| 岡田健太郎/Kentaro Okada | 1977 / 岡山県 | 彫刻 |

| 尾崎拓磨/Takuma Ozaki | 1992 / 神奈川県 | ミクストメディア |

| 小畑亮平/Ryohei Obata | 1980 / 兵庫県 | インスタレーション |

| 片切かすみ/Kasumi Katagiri | 1960 / 千葉県 | 磁器粘土使用 電動ろくろと手捻りで形成、独自の釉薬で装飾 |

| 紙村真生/Makoto Kamimura | 2003 / 兵庫県 | 空撮を用いたモンタージュ |

| 木下 みや/KINOSHITA Miya | 1987 / 日本 | アクリル 色鉛筆 |

| 黒田智恵/Chie Kuroda | 1983 / 東京都 | 水性木版 |

| Daisuke Kobayashi | 1981 / 群馬県 | 吹きガラス |

| Cai Qin | 1994 / 中国 | 水彩、アクリルガッシュ、墨 |

| サイトウユウヤ/Yuya Saito | 1982 / 宮城県 | 木工とプリントの混合技法 |

| 笹井 弘/Hiromi Sasai | 1952 / 長野県 | フォトグラヴィエール |

| シバタマミ/Shibatama | 1993 / 愛知県 | 日本画の画材である岩絵の具、和紙を使用。 |

| 柴トラ夏子/Natsuko Shibatora | 日本 | 日本画画材、ミクストメディア |

| 渋田 薫/Kaoru Shibuta | 1980 / 北海道 | 絵画、インスタレーション |

| 清水 伶/Ryo Shimizu | 1976 / 東京都 | 絵画、映像 |

| 神野歌音/Canon Jinno | 愛媛県 | 油画 |

| 須田幸恵/Suda Yukie | 1998 / 東京都 | 写真 |

| 副島泰平/Taihei Soejima | 1992 / 東京都 | 写真、彫刻 |

| たかすぎるな。/Takasugi Runa | 1997 / 神奈川県 | レーザーカット/アクリル着彩 |

| タニモト大作/Daisaku Tanimoto | 1980 / 和歌山県 | 平面 立体 映像 空間芸術 |

| 千葉 尋/Hiro Chiba | 1989 / 千葉県 | クロログラフ |

| 照沼敦朗/Terunuma Atsuro | 1983 / 埼玉県 | ミクストメディア |

| なかがわ まちこ/Machiko Nakagawa | 東京都 | リサイクルウール、リサイクルプラスチックによる造形、描画 |

| 中島淳志/Atsushi Nakashima | 1993 / 愛知県 | 水墨画、墨 |

| 中根有梨紗/Arisa Nakane | 1990 / 埼玉県 | デジタル |

| 中野ともよ/Nakano Tomoyo | 1984 / 岐阜県 | 日本画、水彩画 |

| 西川美穂/NISHIKAWAMIHO | 1989 / 栃木県 | 油彩画 |

| 野口裕香/Noguchi Yuuka | 1998 / 神奈川県 | シルクスクリーン |

| 橋本敦史/Atsushi Hashimoto | 1977 / 京都府 | 彫刻 |

| 長谷川彩織/Hasegawa Saori | 1992 / 埼玉県 | 油絵 |

| 波部圭亮/Keisuke Habe | 1988 / 東京都 | 陶芸 |

| 藤沢 恵/Megumi Fujisawa | 1985 / 岩手県 | 石彫 金工 |

| 藤村憲之/Noriyuki Fujimura | 1973 / 東京都 | インタラクション |

| 山田命佳/Michika Yamada | 1985 / 新潟県 | ワイヤーワーク |

| 水口麟太郎/RINTARO | 1994 / 東京都 | 立体書道、グルーガンアート、漆芸 |

| 三平硝子/Shoko Mihira | 東京都 | バーナーワーク |

| モントゴメリー悠子/Yuko Montgomery | 1979 / 千葉県 | 油彩 / 写実 |

| 山田真由/Mayu Yamada | 1996 / 神奈川県 | キャスティング 研磨 |

| 吉成仁志/Masayuki Yoshinari | 1983 / 神奈川県 | キャンバスにアクリル |

| 渡邊綾乃/Ayano Watanabe | 1983 / 北海道 | 油彩 |

IAG審査員

2021年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の審査員の紹介、講評コメントを掲載しています。

審査員は、一次・二次の入選審査および最終審査会「IAG AWARD EXHIBITON」にて会場で実際に展示作品を確認し、アワードの授与などを多角的な視点からの協議を担いました。

※プロフィール記載情報は現在と異なる場合がございます

押元 一敏

〈Kazutoshi Oshimoto〉

東京藝術大学美術学部 教授/画家

2017- 審査員長(一般部門)

1970 千葉県生まれ

1995 東京藝術大学美術学部デザイン科 卒業

1997 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程 修了

2000 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程 満期退学

2010-2013 横浜美術大学 准教授

2013- 東京藝術大学美術学部 准教授

2024- 東京藝術大学美術学部 教授

日本美術家連盟会員

審査員による講評

今回で5回目を迎え、個々のクオリティーは総じてとても高いように感じました。最終展示では、バランス良くまとまり、とても観やすい良いものになったことは審査員全員の共通する意見でした。その反面、突出して印象に残るような目立つ作品が少ないということもできます。従って各審査員から挙げられた作品も数多く、その全てに納得できることから最終審査はこれまでになく困難なものとなりました。尾崎拓磨さん、紙村真生さん、サイトウユウヤさん、千葉尋さん、西川美穂さん、藤沢恵さんなどの名を挙げられ、最終的には照沼敦明さん、なかがわまちこさん、吉成仁志さんの3名を準大賞とし、大賞については該当者無しという結論に至りました。全体にもう一歩抜きん出た安定感といったものが欠けるように思えたのが大賞まで推せなかった理由になります。

点数が1作品に限らないのもこの公募の良さでもあり、メディアの多様化に合わせて平面作品と映像や立体を組み合わせるといった作品が出るなど自身のアピールの場として活かしていただければと思います。但しそれが相乗効果であれば良いのですが、補完に捉えられてしまっては逆効果です。様々なタイプの作品が多く集まる中においてシンプル且つストレートに主張できているかを考えていただければと思います。単純に作品に秘められた力で我々に衝撃を与えて欲しいと願っています。

最後にコロナ禍において大変多くの応募があったことに感謝申し上げます。また、開催に際して日程変更などの困難の中、無事に展覧会ができたことは、多くの作家にとっても励みになり今後の意欲にも繋がるため、この場を借りて出品者並びに関係者の方々にも御礼申し上げます。

三橋 純

〈Mitsuhashi Jun〉

横浜美術大学教授/写真家

2017- 一般部門

1990-94 博報堂フォトクリエイティブ(現 博報堂プロダクツ)

1995 朝日広告賞 準朝日広告賞

1999 日本大学大学院芸術学研究科博士課程単位取得満期退学

2000-07 千葉大学工学部画像科学科 多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース 東京ビジュアルアーツ 埼玉県立芸術総合高校映像科など 非常勤講師歴任

2001 日本写真芸術学会 第1回奨励賞 受賞

2001「1990年代の現代日本写真」展参加ブタペスト郊外に参加

2002 東京都写真美術館「映像体験ミュージアム」に出品

2011 個展「Qualia」Gallery Niepce, nagune

2015 個展「末那識」PhotoGallery MOMOZONO

その他 個展・グループ展 多数

所属学会:日本写真学会/日本映像学会/日本写真芸術学会

審査員・三橋 純

IAG AWARDS 2021も昨年に続き、コロナ禍での開催となりました。昨年の審査の折に、コロナ禍が2年越しになるとは想像もしていませんでした。実行委員会の方々の尽力もあり、審査・展示を無事終えることができたことをたいへん嬉しく思います。また応募された作家の皆様、展示に来られた多くの方々にも深く感謝申し上げたいと思います。

大賞、準大賞からは漏れましたが、私は千葉尋さんの作品をたいへん興味を持っておりました。記憶と写真に纏わる新しい技法を用い、彫刻作品の様に繊細で個性的な作品だと思います。元々は木彫の制作をしていたという千葉さんですが、大学院進学を機にちょっとした実験から端を発し、葉に写真を焼き付ける作品となったのです。“懐かしい未来”を暗示させる、遺影や遺景のような、ノスタルジックでもありメランコリックでもあるこの作品の魅力は、私が興味を持つ「物質と記憶」に重なります。千葉さんのアール・ブリュットの制作姿勢が生み出した唯一無二の作品群としてまとまることで、まるで木の葉が記憶を携え、人類を未来へ導いているかのように見えるのです。千葉さんの様に現在の自分に問い掛け、様々な技術を試しながら表現の枠を超えた作品はとても印象に残ります。これから活躍に大いに期待致します。また他の作家さんたちも今後、新しい表現方法や技術を奮って応募いただければと思っております。

大森 暁生

〈Akio Ohmori〉

彫刻家/D.B.Factory代表

2017-22 一般部門

1971 東京に生まれる

1995~2002 「籔内佐斗司工房」にて彫刻家 籔内佐斗司氏のアシスタントを勤める

1996 愛知県立芸術大学美術学部彫刻専攻卒業

国内外のギャラリー、百貨店、アートフェア、美術館等での発表に加え、多くのファッションブランドとのコラボレーションやパブリックワークなど幅広く作品を発表。

フォトエッセイ+作品集『PLEASE DO DISTURB』(芸術新聞社)、大森暁生作品集『月痕 つきあと』(マリア書房)を刊行。

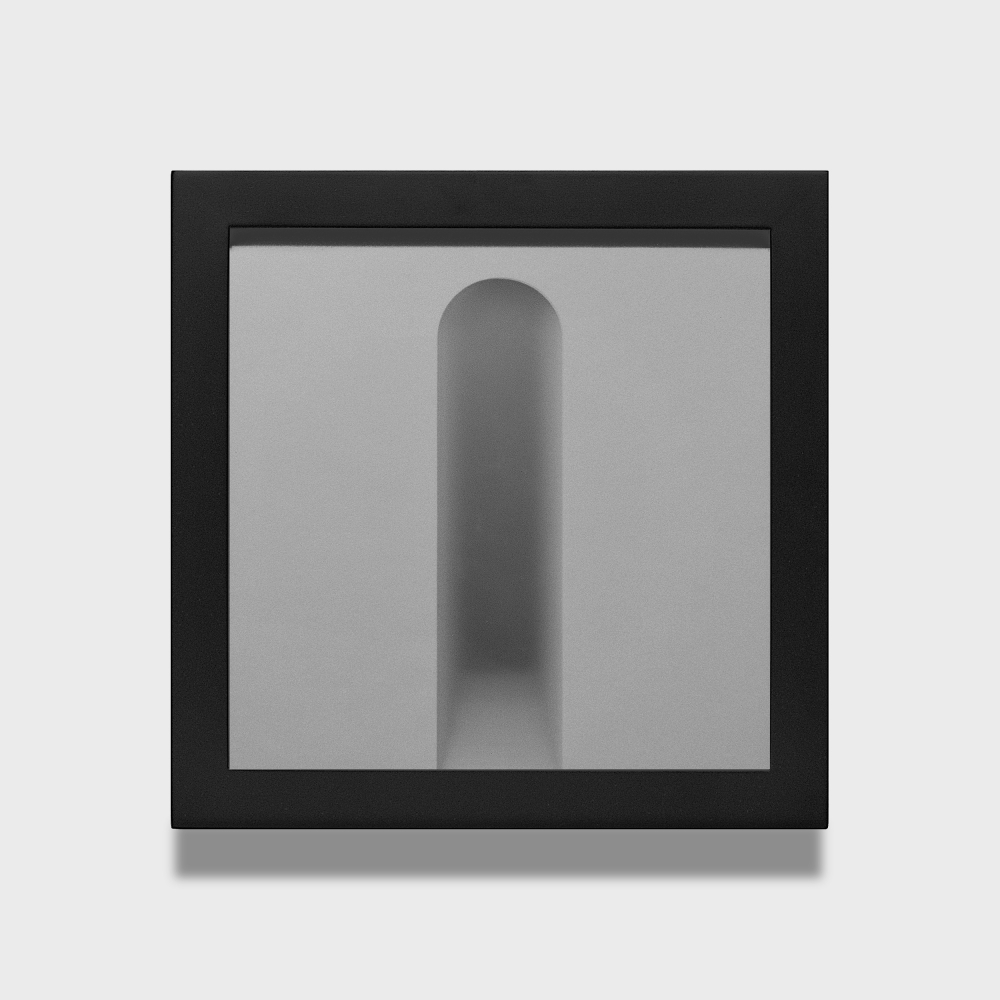

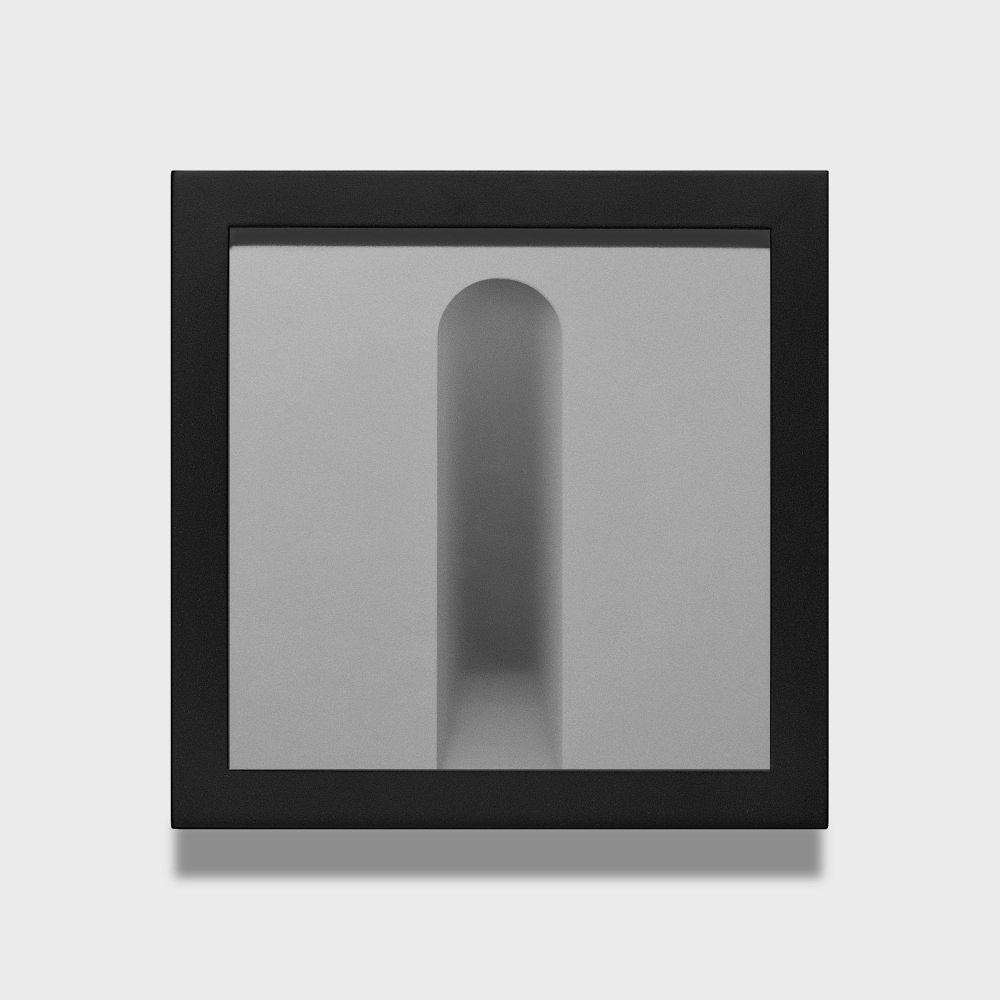

審査員・大森暁生

IAG奨励賞受賞の尾崎拓磨さんの作品は一見寡黙ながらも2次審査の時からしっかりとした存在感を放っており、実際に審査員全体としても高得点でした。 実に玄人好みでニクい作品、という印象です。

額縁という限られた空間の中に奥行きだけでなく静謐な物語まで感じさせ、鑑賞者を作品の中に見事に引き込みます。その世界を創り上げるために、さりげなく高度な技術と手間と時間、そして工夫を積み重ねていることも説得力を高めています。

今回6作品出品されていましたが、おそらく同じ手法でありながら出来上がったものはどれも多様で、引き出しの多さも見事でした。

しかしながらコンペという場の性質上、実際の展覧会会場ではまわりの華やかさの中で今ひとつ地味に見えてしまったのは残念であり、審査する側としても悔しく思います。

作品の色や質感が展覧会会場の壁と馴染みすぎてしまったのも、損をしている印象です。

少々酷な注文かもしれませんが、あらかじめ会場の下見をして、よりご自身の作品が引き立つような背景をご準備されるなどしていたら、はるかに見え方が違ったかもしれません。

作品自体は素晴らしいので、ぜひとも今後、個展として拝見したい作家さんです。

最後になりましたが、このような世情の中、展覧会の開催まで漕ぎ着けて下さったIAG事務局の皆様、そして何より出品者の皆様に御礼申し上げます。

泉 東臣

〈Haruomi Izumi〉

画家

2017-21 一般部門

2004 第15回 臥龍桜日本画大賞展 奨励賞

2005 修了制作 デザイン賞

波濤の會(銀座、名古屋(以後毎年。その後各地巡回)

2006 レスポワール展(スルガ台画廊/銀座)

作家の卵展(おぶせミュージアム・中島千波館/長野、「 ShinPA!」に改名し以後毎年)

2008 華波の会(日本橋、高松 ~'12)

2009 G5 exhibition(彩鳳堂画廊/京橋、「G6 exhibition」に改名し、以後毎年)

2011 たんざく展(新井画廊/銀座 以後毎年)

2012 見参(タワーホール船堀 以後毎年)

2013 桜花賞展(郷さくら美術館東京/目黒、'17)

ヴェネツィアビエンナーレ(イタリア)

2014 アートのチカラ(伊勢丹新宿店、~'16)

波音の会(日本橋 以後毎年)

2015 犬か八か展(八犬堂ギャラリー/池尻大橋)

ShinPA in 諏訪(北澤美術館/長野、~'16)

ShinPA 10th Anniversary展(ギャラリーアートもりもと/銀座)

2010 東京藝術大学美術学部非常勤講師(~'12)

現在、日本美術家連盟会員

作品収蔵:千葉銀行、京葉銀行、ヒューリック株式会社

審査員・泉 東臣

五回目を迎えた今展。

展覧会全体を見渡した印象は、応募作品の質がさらに高まったということ、そして良くも悪くも安定感が出てきたということです。

どの公募展も回を重ねれば何かしらの方向性がでてくるのは当然のことですが、個人的には審査員にとってこの点は課題でもあると思っています。

おそらく過去4回の傾向を応募者が個々で感じながら(無意識であっても)制作されたという方も多かったのでは思います。

結果、より洗練され完成度の高い作品が増えてきたことは喜ばしくもあり、反面そこに一石を投じるようなインパクトのある作品を欲してしまう自分もいます。

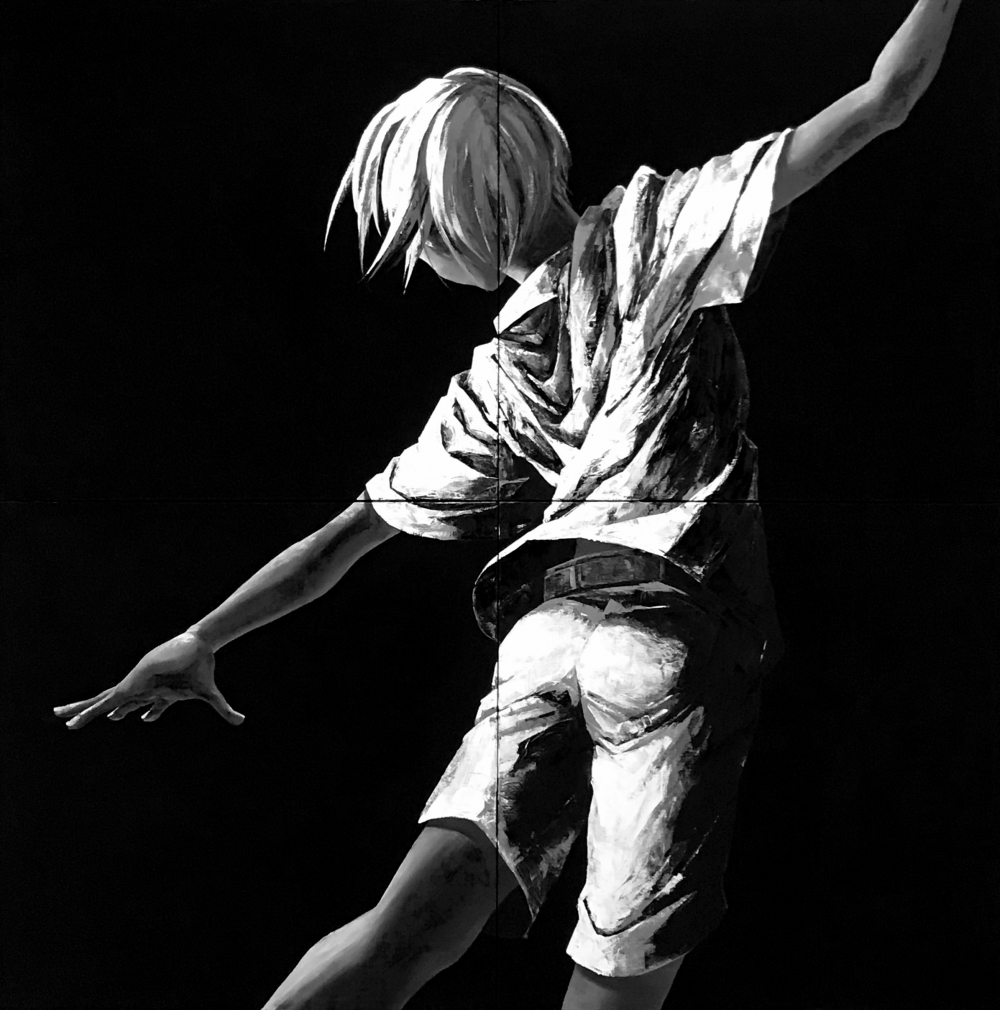

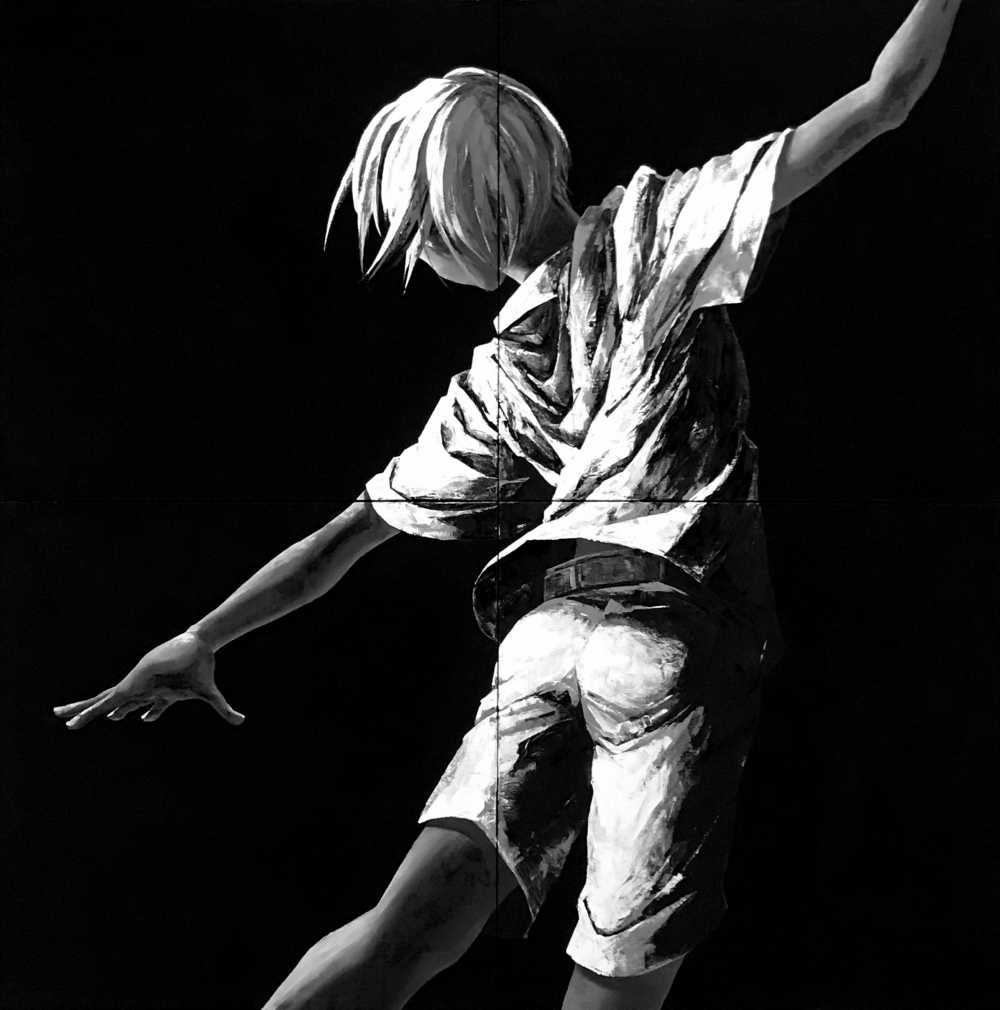

吉成仁志さんの作品は、平面・立体・映像と雑多な作品群の中パッと目を引く第一印象、わかりやすくシンプルなコンセプト、一見あざといとすら思えるステートメントボードや提灯。

IAGはジャンルを限定したり厳格な指向性を持つ一点特化型の公募ではなく、アラカルトな公募展と認識しています。

その中でしっかり己の持てるカードを駆使しアピールしていこうという姿勢が個人的にとても好感触でした。

今後も躊躇することなくさらに強度を足していく方向性を無責任にも期待しております。

最後に今回の公募展に関わったすべての方々へ心より感謝申し上げます。

金丸悠児

〈Yuji Kanamaru〉

画家/C-DEPOT代表

2017- 一般部門

1978 神奈川県に生まれる。

1997 桐蔭学園高等学校卒業、東京藝術大学デザイン科に入学。在学中は、劇団に所属し舞台美術、宣伝美術、映像制作を担当する。その他、知人のコンサートチラシのデザインを行うなどして、自身の可能性を模索する。

2001 同大学の東京藝術大学大学院(大藪雅孝)研究室に進学、大藪雅孝、中島千波の元で指導を受ける。

2002 杉山治とともにアーティスト集団「C-DEPOT」を設立、代表を務める。創立以来現在に至るまで、1年に1度開催する「EXHIBITION C-DEPOT」のプロデュースを手がけている。

2003 東京藝術大学大学院修了後、プロの画家として活動開始。

2004 クリエイターチーム「ebc」の一員として、ebcアトリエの創設から携わる。

現在は、百貨店や画廊を中心に発表を行い、作品は動物や建物などを題材に独自の表現と手法で創作している。また、社会におけるアーティストのあり方を追求し、様々な活動にも挑戦している。

審査員・金丸悠児

準IAG賞を受賞した照沼敦朗さんの作品は、映像と平面を組み合わせた作品です。

特に映像作品は、社会風刺と人間の内面を泥くさく過剰な熱量で表現されており、展示品として整っている他の入選作品とは一線を画する存在感を放っていました。

映像と平面を組み合わせた見せ方、という点においては改善の余地が残されているように感じましたが、一目見て照沼さんの作品である、ということが分かるオリジナリティは、アーティストにとって非常に強い武器であり、最大の魅力であると思います。

C-DEPOT賞として、水口麟太郎さんを選ばせていただいていました。

水口さんはグルーガンアートというユニークな技法で作品作りを行なっているアーティストです。

本作品では「消毒液の容器」というコロナ禍において、世界中の誰もが等しく認識できるモチーフを選んだ点、またグルーガン用接着剤での造形をベースに、漆と金箔という伝統的な素材を取り入れることで、美術品への昇華に成功してる点を評価いたしました。

小路 浩

〈Hiroshi Shoji〉

アートディレクター/

(一社)JIAN代表理事

2017- 一般部門/統括ディレクター

1965年 東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。

広告業界ディレクター、プロデューサーを経て、2010年、美術業界の広告デザインと若手作家の美術作品販売を主業務とする株式会社八犬堂を設立。

2011年、画家の泉東臣をリーダーとする日本藝術大学出身の日本画作家たちのグループ展を母体に、大規模アンデパンダン展「KENZAN」をスタートさせ、以降毎年開催。

2016年、八犬堂代表を辞任し、日本の芸術創作環境向上を目的とする美術作家団体 一般社団法人JIANを設立し代表理事に就任。以降、JIANがKENZANの主催団体となる。

2017年、池袋モンパルナス回遊美術館のメイン企画として「池袋アートギャザリング公募展 IAG AWARDS」をスタートさせ、以降毎年、チーフディレクターとして、企画運営を手掛ける。その他、ファインアーティストを起用する様々な企業や地域とのコラボプロジェクトを多数手がける。

審査員・小路 浩

今回のIAG AWARDSの展示は、クオリティー面における全体的なレベルの高さという点では素晴らしい展示になりました。反面、デザイン的なバランス感覚の中で視覚的に安定・完結している作品が大半をしめたことが、もの足りなく、審査方法も含め、今後の課題かと考えさせられました。

そんな中、私が特に注目したのが、奨励賞を受賞した西川美穂さんです。

50号ほどのスクエアの大画面を使った、マットな質感とざっくりとした構成のなか、ごく一部、じみとツヤ感を出した部分が目を引く2枚組の作品で、表現したいものが非常に明確で、表現に対する自身のモチベーションに対し真摯な作品というという点で、強い印象を受けました。

確かに、こういった作風は、プロの美術作家を目指すにあたって、遠回りとなる部分はありますが、それはイコール器の大きさにもつながるものであり、画面の中だけで完結しないバランス感覚というのも私は美術作品のクオリティーの一つだと思います。

残念に感じた点としては、おそらくほとんどの鑑賞者は、直感的に「怖さ」「不気味さ」が先立ち、その先にあるものにまで届かないと思われることです。

もう一度、「鑑賞者の目」を意識し、そこも含めて自分ならではの表現方法を整理・確立していければ、さらに多くの人に届く、素晴らしい作品になるのではと期待しております。

AKI INOMATA

美術家

2021 一般部門

現代美術家 / 多摩美術大学 非常勤講師 / 武蔵野美術大学 非常勤講師/

女子美術大学 非常勤講師/ 早稲田大学嘱託研究員

アーティスト。1983年生まれ。2008年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。東京都在住。2017年アジアン・カルチュアル・カウンシルのグランティとして渡米。生きものとの関わりから生まれるもの、あるいはその関係性を提示している。 ナント美術館、十和田市現代美術館(青森)、北九州市立美術館(福岡)での個展のほか、2018年「タイビエンナーレ」(クラビ)、2019年「第22回ミラノ・トリエンナーレ」トリエンナーレデザイン美術館(ミラノ)など国内外で展示。2020年「AKI INOMATA: Significant Otherness 生きものと私が出会うとき」(美術出版社)を刊行。

主な作品に、都市をかたどったヤドカリの殻をつくり実際に引っ越しをさせる「やどかりに『やど』をわたしてみる」、飼犬の毛と作家自身の髪でケープを作ってお互いが着用する「犬の毛を私がまとい、私の髪を犬がまとう」など。

近年の展覧会に、「AKI INOMATA: Significant Otherness 生きものと私が出会うとき」 (十和田市現代美術館、2019)、 「guest room 004 AKI INOMATA 相似の詩学ー異種協働のプロセスとゆらぎ」(北九州市立美術館、2019)、「第22回ミラノ・トリエンナーレ Broken Nature」(トリエンナーレデザイン美術館、2019) 、「タイビエンナーレ2018」(クラビ市内、タイ、2018)、「Aki Inomata, Why Not Hand Over a “Shelter” to Hermit Crabs ?」(ナント美術館、フランス、2018)など。

審査員・AKI INOMATA

(準IAG賞 なかがわまちこさんについて)古着由来の羊毛などから創られた立体作品ですが、毛の器と書いて「毛器」というネーミングが非常にユニークです。

実際に出土した縄文土器をモチーフにしつつも、例えば「水煙文土器」にはトンボと思われる生物が登場するなど、大胆な改変を加えている点に着目しました。

「絶滅した動植物」「様々な生き物・人々」なども登場しているとのことですが、それらの生物が具体的に何であり、何故それらを登場させたのかについても言及してもよいかもしれません。