池袋アートギャザリング公募展(Ikebukuro Art-Gathering)IAG AWARDS 2025 EXHIBITION 出品作家を募集

2022

2022年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の開催概要、受賞者及び入賞者のリストを掲載しています。記載情報は開催当時の内容になりますので、現在とは異なる場合がございます。

2022年開催概要

東京芸術劇場を擁し、芸術文化を核とした街づくりを推進する池袋エリアは、街そのものが様々な分野のアーティストが集い、表現し、発信する劇場であり、舞台であることを目指しています。

そんな池袋の街とアーティストをつなぐプロジェト「池袋アートギャザリング(IAG)」は、年齢国籍を問わず、一人でも多くのアーティストの方々にこの舞台にあがっていただき、その活動を池袋の街とともに支援したいとの願いから、池袋エリアの地域アートイベント「池袋モンパルナス回遊美術館」のメインイベントとして、当アワードを2017年にスタート。現役美術作家を審査員とし、美術業界との連携を重視する当アワードの成果として、その入選をきっかけに美術界への飛躍を果たしたアーティストを多数輩出する他、入選アーティストが地域プロジェクトへ起用される実績も重ねています。

また、今年の公募より、手塚治虫氏をはじめ多数の著名漫画家を輩出した「トキワ荘」を再現し豊島区南長崎エリアにオープンした「豊島区立トキワ荘マンガミュージアム」を核とする近隣エリアの街づくりを目指す「Toshima MANGA LAND」プロジェクトの始動にあわせ、展示する漫画=「漫喜利-MANGIRI-」部門を新たに創設いたします。

今回も、多くの才能がこの舞台を目指し、応募してくださることをお待ちしております。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主 催 |

池袋モンパルナスまちかど回遊美術館 実行委員会 (発起人:NPO法人ゼファー池袋まちづくり/立教大学/東武百貨店/豊島区) |

| 企画/運営 |

池袋アートギャザリング事務局(一般社団法人JIAN) |

| 共 催 |

東京芸術劇場 |

| 協 力 |

公益財団法人としま未来文化財団/株式会社サンシャインシティ |

| 応募条件 |

年齢・国籍・ジャンルを問わず、日本に活動基盤をもち、入選者による展覧会(IAG AWARDS EXHIBITION)に参加可能なアーティスト |

| 部 門 |

◎自由部門:テーマや平面、立体、映像等のジャンルの制約なし ◎音源指定映像部門:事務局指定の 音源サンプル(約10分 Created by Silent Voltexを使用した映像作品 ◎漫喜利-MANGIRI-部門:漫画をモチーフにした展示作品。ジャンルの制約はなし |

| 自由・音源指定映像部門審査員 |

・押元 一敏 <Kazutoshi Oshimoto> 画家 / 東京藝術大学美術学部 准教授(審査員長) ・大森 暁生 <Akio Ohmori> 彫刻家 / D.B.Factory代表 ・金丸 悠児 <Yuji Kanamaru> 画家 / C-DEPOT代表 ・喜多 祥泰 <Shohei Kita> 画 家 / 沖縄県立芸術大学美術工芸学部 准教授 ・小路 浩 <Hiroshi Shoji> アートディレクター / 一般社団法人JIAN 代表理事 ・松井 えり菜 <Erina Matsui> 美術家 ・三橋 純 <Mitsuhashi Jun> 写真家 / 横浜美術大学教授 |

| 漫喜利-MANGIRI-部門審査員 |

・しりあがり寿 <Shiriagari Kotobuki> 漫画家(審査員長) ・平良 志季 <Shiki Taira> 画家 ・中村ケンゴ <Kengo Nakamura> 美術家 ・永田 晃一 <Koichi Nagata> 漫画家 ・福士 朋子 <Tomoko Fukushi> 美術家/女子美術大学教授 ・山内 康裕 <Yasuhiro Yamauchi> (一社)マンガナイト代表理事 |

| ディレクター |

・小路 浩 <Hiroshi Shoji> 統括ディレクター/一般部門・音源指定映像部門チーフディレクター ・山内 康裕 <Hiroshi Shoji> 漫喜利部門チーフディレクター |

| アワード |

①IAG賞……IAG審査員5名による賞。大賞ほか奨励賞など随時選出 ②豊島区長賞……高野豊島区長が選出 ③オーディエンス賞……来場者による好きな作家投票を集計し選出 ④IAGパートナーズ各賞……IAGを応援してくださる豊島区内外のギャラリー等による賞 ・東武百貨店ギャラリー賞 ・協同組合美術商交友会賞 ・ギャラリー上り屋敷賞 ・ギャラリー路草賞 ・栗原画廊賞 ・シアターアートショップ賞 ・C-DEPOT賞 ・ターナーギャラリー賞 ・八犬堂ギャラリー賞 ・B-gallery賞 ・Cafe&Gallery KONOYO賞 ・WACCA IKEBUKURO賞 |

IAG AWARDS 2022 EXHIBITION

池袋アートギャザリング(IAG)事務局は、応募内容を審査し、「第17回 池袋モンパルナス回遊美術館」のメイン企画として、入選作家たちによる展覧会が下記期間開催し、IAG大賞を含む受賞者を決定いたしました。

2022年5月20日[金]~

25日[水]

展示会場:

東京芸術劇場5階 ギャラリー1&2

受賞者リストのあとに、入選者リストがございます。

入選者リスト

| 名前/Name | 生まれ | 主な技法 |

| あごぱん/Agopan | 1979 / 鹿児島県 | アクリル画 |

| 新井あかね/Arai Akane | 1993 / 神奈川県 | 紙本彩色 |

| yii | 2001 / | レーザー |

| いいじまれいか/IIZIMA Reika | 1998 / 東京都 | モデリングからの素材転換 |

| 池田彩香/Ayaka Ikeda | 東京都 | 油性色鉛筆/アクリルガッシュ |

| 石 瑩瑩/Shi Yingying | 1995 / 中国 | 箔焼き、盛り上げ |

| 伊藤七海/Ito Nami | 1994 / 山梨県 | アクリル画、Photoshop、Illustrator |

| 今福康介/IMAFUKU Kousuke | 1989 / 静岡県 | キャンバスにアクリル絵の具 / 点描 |

| UZU SWIRL | 1995 / 神奈川県 | モーショングラフィックス、イラストデザイン、音楽制作 |

| 内田まる/UCHIDA Maru | 1999 / 茨城県 | 日本画 |

| 翁 素曼/Weng Suman | 0618 / 中国 | 木彫 |

| 大門 嵩、祁答院雄貴/KEDOMON | 1988 / 奈良県 | マンガ |

| 小熊杏奈/Anna Oguma | 1992 / 千葉県 | 油彩 |

| 河端政勧/Masayuki Kawabata | 岡山県 | |

| 清原 啓/Kiyohara Kei | 1992 / 東京都 | 油彩 |

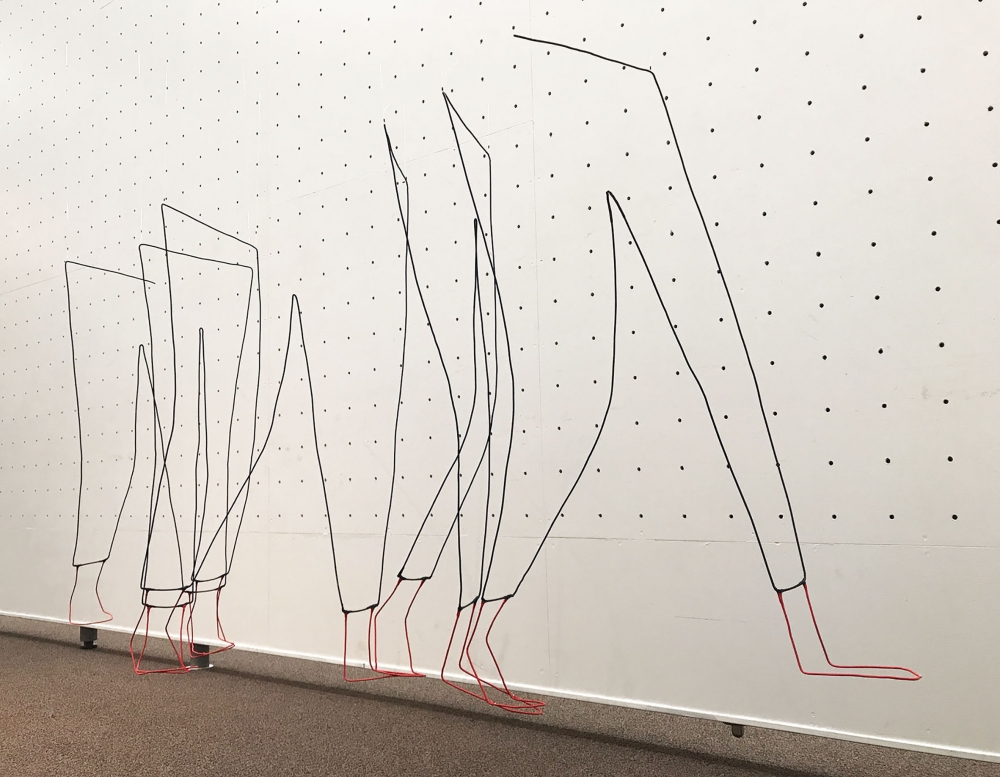

| 久保田華布☆/Kubota Kaho | 1998 / 静岡県 | インスタレーション/針金/ホットメルト接着剤/アクリルガッシュ |

| 黒岩まゆ/Mayu Kuroiwa | 1984 / 神奈川県 | ミクストメディア |

| 桒原幹治/Kanji Kuwahara | 1998 / 宮崎県 | 紙にインク |

| 孔 維彧 | 1995 / 中国 | 映像・インスタレーション |

| 古西穂波/Honami Konishi | 1996 / 兵庫県 | 木彫 |

| CAI QIN | 1994 / 中国 | 水彩、アクリルガッシュ、墨 |

| 西園寺リル/Rill Saionji | 1974 / 徳島県 | 映像、コラージュ、音楽、詩 |

| 櫻井あや乃/Sakurai Ayano | 1998 / 東京都 | 油彩、木炭 |

| 笹井 弘/Hiromi Sasai | 1952 / 長野県 | フォトグラヴィエール |

| 笹尾 真/Sasao Makoto | 1964 / 神奈川県 | 紙による造形 |

| 鹿野裕介/SHIKANO Yusuke | 1992 / 東京都 | インスタレーション |

| 清水のぶ子/Nobuko Shimizu | 愛知県 | 樹脂絵の具と油彩の混合技法 油彩 |

| 杉本憲一/Kenichi Sugimoto | 1978 / 北海道 | アクリル、キャンバス、木製パネル |

| 杉 亮介/Ryosuke Sugi | 1994 / 広島県 | 木彫 |

| 鈴木寛人/Hiroto Suzuki | 1989 / 滋賀県 | 油彩画 |

| 染矢光信/Mitsunobu Someya | 1996 / 石川県 | CGアニメーション |

| 大工 碧/Daiko Midori | 1998 / | デジタルイラスト |

| 武田萌恵子/Takeda Moeko | 1993 / 千葉県 | 木彫 彫刻 |

| 富樫 幹/Kan Togashi | 1982 / 北海道 | 絵画/アクリル、油彩、パステル等 |

| 長島勇太/Yuta Nagashima | 1979 / 東京都 | 写真、映像、コンピュータプログラム、サウンド、ドローイング、インスタレーションなど |

| ナカジマミノル/Minoru Nakajima | 東京都 | アクリル絵具、シルクスクリーン、デジタルイラスト |

| 永田かんびん/Kanbin Nagata | ペン画、色鉛筆画、デジタル、木材加工 | |

| 中村 岳/Nakamura Takeshi | 1966 / 北海道 | 木材を使ったインスタレーション |

| 丹羽 啓/Satoshi Niwa | 1994 / 愛知県 | 石彫 |

| 華山 萌/Megumu Hanayama | 1997 / 東京都 | ミクストメディア |

| 平入裕佳子/Yukako Hirairi | 2000 / 静岡県 | 油彩、アクリル画、銅版画 |

| 福住 電/Fukuzumi Den | 1996 / 兵庫県 | アクリル・色鉛筆 |

| 星野明日香/Hoshino Asuka | 1988 / 埼玉県 | 油彩画、水彩画、ドローイング |

| 前川美衣/Mii Maekawa | 2000 / 東京都 | 彫刻、版画 |

| 増田充高/Mitsutaka Masuda | 1999 / 中国北京 | 木彫 |

| Mizuki Matsuoka | 1992 / 東京都 | 彫刻 |

| 三浦勇人/Yuto Miura | 1993 / 福島県 | 写真(阿波和紙インクジェットプリント) |

| ミシマタカシ/Takashi Mishima | 1960 / 岐阜県 | 水彩画用紙にパステルとアクリル絵具を着色 |

| 迎山和司/Kazushi Mukaiyama | 1968 / 兵庫県 | コンピュータ |

| 望月隆大/Ryuta Mochiduki | 1990 / 埼玉県 | ボールペン画 |

| 八澤季実/Kimi Yazawa | 1995 / 広島県 | 油彩、木版画 |

| やのや/yanoya | 1977 / 東京都 | アクリル、マーカー |

| 山崎雅未/YAMASAKI Mami | 兵庫県 | |

| 山本豊/Yutaka Yamamoto | 1983 / 兵庫県 | 写真 |

| 楊 佳/YANG Jia | 1992 / 中国 | 銅版画、水彩画、鉛筆画 |

| 劉 暢/LIU Chang | 1985 / 中国 | 絵画 |

| 輪島明子/WAJIMA Akiko | 1978 / 愛知県 | ホットワーク |

IAG審査員

2022年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の審査員の紹介、講評コメントを掲載しています。

審査員は、一次・二次の入選審査および最終審査会「IAG AWARD EXHIBITON」にて会場で実際に展示作品を確認し、アワードの授与などを多角的な視点からの協議を担いました。

※プロフィール記載情報は現在と異なる場合がございます

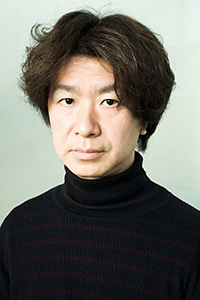

押元 一敏

〈Kazutoshi Oshimoto〉

東京藝術大学美術学部 教授/画家

2017- 審査員長(一般部門)

1970 千葉県生まれ

1995 東京藝術大学美術学部デザイン科 卒業

1997 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程 修了

2000 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程 満期退学

2010-2013 横浜美術大学 准教授

2013- 東京藝術大学美術学部 准教授

2024- 東京藝術大学美術学部 教授

日本美術家連盟会員

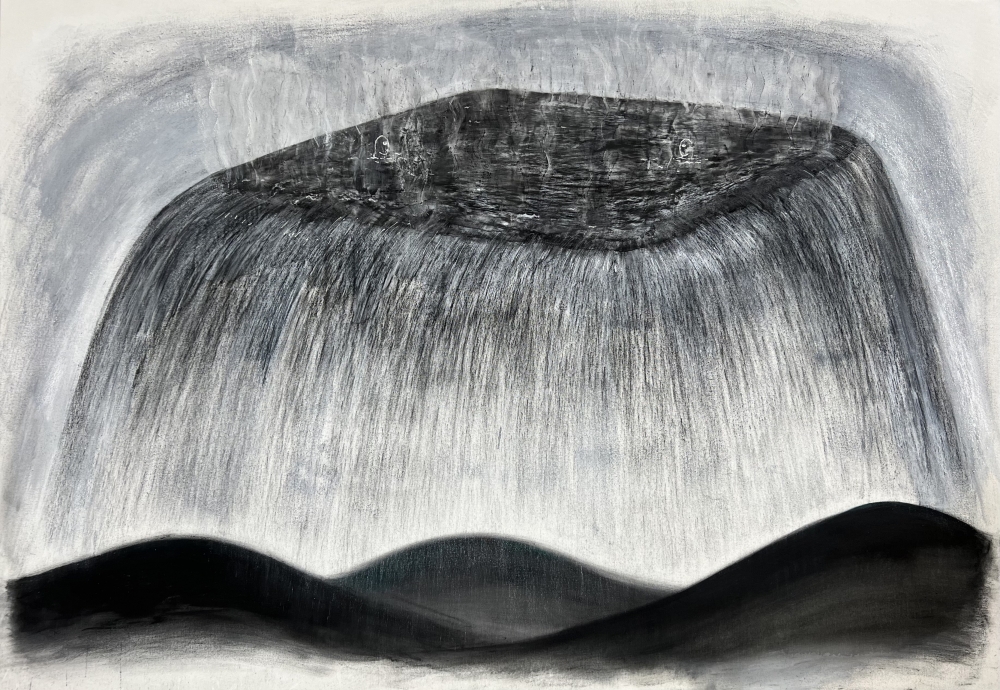

総評と大賞受賞の櫻井あや乃さんについて

IAGの特徴として年齢やジャンルが幅広く、毎回新たな表現に出会えることは新鮮で興味深い反面、審査が難しくもあります。圧倒するほどの巨大作品も多く、作家の意気込みを強く感じました。

賞が確定するまでに3度の審査を行うのですが、その都度で私の見方が変化したことはこれまでにありませんでした。それは作品を観る環境が変わることで捉え方も違う訳ですが、逆にいえば全ての作品に魅力が含まれているということです。それは、各審査員から多くの作品が候補に挙げられたことからも理解できます。

大賞の櫻井あや乃さんの作品は、正直一次審査では目立っていませんでしたが、最終展示で立体作品などが多く並ぶ中、絵画作品としても負けていない存在感を放っていました。黒の深みと白さの厚み、力強い筆跡から身体性や精神性といった衝動的にじわじわと伝わるものがあります。櫻井さんは、これまでいくつもの公募展で入選にも掛からなかったと言いますが、自分のスタイルを貫いて描いてきた強靭さが背景にあるのではないでしょうか。そういう点では、入選者の皆さんもこだわりを持った自己表現ができていることで互いに刺激し合う素晴らしい展覧会であり、我々の目指すところでもあります。

三橋 純

〈Mitsuhashi Jun〉

横浜美術大学教授/写真家

2017- 一般部門

1990-94 博報堂フォトクリエイティブ(現 博報堂プロダクツ)

1995 朝日広告賞 準朝日広告賞

1999 日本大学大学院芸術学研究科博士課程単位取得満期退学

2000-07 千葉大学工学部画像科学科 多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース 東京ビジュアルアーツ 埼玉県立芸術総合高校映像科など 非常勤講師歴任

2001 日本写真芸術学会 第1回奨励賞 受賞

2001「1990年代の現代日本写真」展参加ブタペスト郊外に参加

2002 東京都写真美術館「映像体験ミュージアム」に出品

2011 個展「Qualia」Gallery Niepce, nagune

2015 個展「末那識」PhotoGallery MOMOZONO

その他 個展・グループ展 多数

所属学会:日本写真学会/日本映像学会/日本写真芸術学会

総評と準IAG大賞受賞の翁素曼さんについて

コロナ禍が続く中でも、アーティストたちの力強い創作意欲に、改めて前に進む勇気を与えられました。IAG AWARDS 2022も素晴らしい展示となり心より嬉しく思っております。フレッシュな作品や円熟された作品など表現の幅に加え、年々出品者の年齢や国籍の幅も広がっていることも大変嬉しく思っております。

(翁素曼さんについて)

広東省潮州市に生まれ育った翁さんは、自身の原体験を元に、人間形成に及ぶ記憶や体験を作品コンセプトやテーマに据えています。表現者は多かれ少なかれ自分の作品に自己を投影するものではありますが、翁さんのこの作品では記憶の外化、言わば脳内を木彫インスタレーションで表出しているということになります。時間と空間を超越したその脳内のイメージは、翁さんの生まれ故郷である古都・潮州の町の独特な宗教観や文化意識、価値基準が表出されているようです。自身の根底に横たわり、今なお自分を支え、束縛し、自分たらしめているイメージの総体です。作品制作を通しその大きな影響を手繰る旅路は、どこか郷愁を帯び観者である私たちの集合的無意識にも触れるのです。映像作家デレクジャーマンの作品、映画「ザ・ガーデン」も同様に、創作すること自体が、自身の根底を探索することでもあり、それはまるで居心地が良く自身を癒す桃源郷を作り上げているのかもしれません。翁さんは今後の活動においてもこのようなイメージの外化を図ることによって、私たちにある種のユートピアを与えてくれるものであると活躍を楽しみにしています。 作に子育てに奮闘する劉さん自身を見ているようで、誰もが最初は持っているけれど長年持続することが難しい強い覚悟と意志をキャンバスから感じました。

大森 暁生

〈Akio Ohmori〉

彫刻家/D.B.Factory代表

2017-22 一般部門

1971 東京に生まれる

1995~2002 「籔内佐斗司工房」にて彫刻家 籔内佐斗司氏のアシスタントを勤める

1996 愛知県立芸術大学美術学部彫刻専攻卒業

国内外のギャラリー、百貨店、アートフェア、美術館等での発表に加え、多くのファッションブランドとのコラボレーションやパブリックワークなど幅広く作品を発表。

フォトエッセイ+作品集『PLEASE DO DISTURB』(芸術新聞社)、大森暁生作品集『月痕 つきあと』(マリア書房)を刊行。

総評と準大賞受賞の丹羽啓さんについて

IAG AWARDS も回を重ねるごとに入選作のクオリティも高くなり、公募展として”人格”ならぬ”展格”がハッキリとしてきたように思います。

入選、落選に関わらず毎年応募してくださる方が増えたことからも、IAG AWARDS が一定の評価を頂けているものと理解いたします。

入選作については、作品を通して「言いたいこと」「やりたいこと」に対して、それを伝えるための技術がある程度追いついてきたという印象です。

とくに立体作品は技術の成熟未熟が顕著に表れがちですが、一定レベルを越え安心して鑑賞出来る立体作品が増えたことは、喜ばしい限りです。

なかでも準大賞に選ばれました丹羽啓さんの作品は、高い技術力だけに留まらず、それを越える存在感と確固たる意志を感じるものでした。

しいて言うならば、あと少し「色気」が足りなかったことが、大賞に一歩及ばずに留まった要因でしょうか。

しかしながら、それは若さゆえのこともあるでしょうから、年齢と経験を重ねてゆく今後に益々期待するところです。

喜多祥泰

〈Yoshihiro Kita〉

画家/沖縄県立

芸術大学美術工芸学部 准教授

2022- 一般部門

1978 徳島県生まれ

2006 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻(日本画)修了(美術博士)

2021- 沖縄県立芸術大学美術学部 准教授

創画展会友(創画展奨励賞受賞・春季創画展春季展賞受賞・ will+s展奨励賞受賞)

ほか、全国で数々の個展を開催

総評と奨励賞受賞の楊佳さんについて

今回初めてIAGの審査に携わりましたが、その審査会場はお祭りのようでした。初見で全体としての熱量が大きい印象を持ちました。多様な技法や手法においてどの作品も、創意がはっきりと打ち出された表現が目立ったように感じます。異分野の審査員による選考もユニークで、残った入選作や受賞作には、たとえ専門外でも納得できるアート性を感じました。また、受賞や入選を逃した出品作の中にも、何か魅力を感じるものがあり、もっと作品を見てみたいと思わせる力作も多かったと思います。

奨励賞の楊佳さんの作品は、大きくインパクトのある作品が並ぶなか、逆に発する言葉は少ないような印象でした。しかし、じわりと伝わるエングレービングによる淡々とした黒の表現世界は、少し怪異的でとても魅力的でした。作者の表現方法と制作意図の合致が感じられ、多様な作品群の中に静かに存在する個性は、素晴らしいと感じました。今後、さらに豊かな意味性を含んだ作品に展開することを期待しています。

皆さまの作品制作に向かう意気込みや思いは、作品から伝わります。IAGが、それらが共鳴し化学反応を起こす、魅力的な場であり続けることを目指して私も頑張ります。この度はありがとうございました。

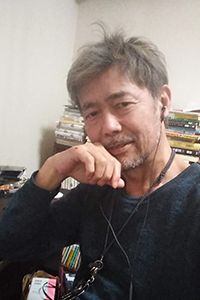

金丸悠児

〈Yuji Kanamaru〉

画家/C-DEPOT代表

2017- 一般部門

1978 神奈川県に生まれる。

1997 桐蔭学園高等学校卒業、東京藝術大学デザイン科に入学。在学中は、劇団に所属し舞台美術、宣伝美術、映像制作を担当する。その他、知人のコンサートチラシのデザインを行うなどして、自身の可能性を模索する。

2001 同大学の東京藝術大学大学院(大藪雅孝)研究室に進学、大藪雅孝、中島千波の元で指導を受ける。

2002 杉山治とともにアーティスト集団「C-DEPOT」を設立、代表を務める。創立以来現在に至るまで、1年に1度開催する「EXHIBITION C-DEPOT」のプロデュースを手がけている。

2003 東京藝術大学大学院修了後、プロの画家として活動開始。

2004 クリエイターチーム「ebc」の一員として、ebcアトリエの創設から携わる。

現在は、百貨店や画廊を中心に発表を行い、作品は動物や建物などを題材に独自の表現と手法で創作している。また、社会におけるアーティストのあり方を追求し、様々な活動にも挑戦している。

総評と奨励賞受賞の杉本憲一さんについて

今年のIAG AWARDSは、見所が多くチャレンジングな作品群にワクワクしながら拝見することができました。展示全体の傾向として、大きさや主張の強さに傾倒することなく、自分の持ち味を最大限研ぎ澄ました作品が強く印象に残りました。

そういった点からも、奨励賞を受賞した杉本憲一さんは、自分の武器を客観的に理解した上で与えられた展示空間を活かしたプレゼンテーションに成功していました。平面的な表現というのは一つ間違えると簡素に見えがちですが、杉本さんは親しみやすいキャラクターを巧みに扱い、観る者の想像力を喚起する演出によって、作品に奥行きを作り出せていたように感じます。

小路 浩

〈Hiroshi Shoji〉

アートディレクター/

(一社)JIAN代表理事

2017- 一般部門/統括ディレクター

1965年 東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。

広告業界ディレクター、プロデューサーを経て、2010年、美術業界の広告デザインと若手作家の美術作品販売を主業務とする株式会社八犬堂を設立。

2011年、画家の泉東臣をリーダーとする日本藝術大学出身の日本画作家たちのグループ展を母体に、大規模アンデパンダン展「KENZAN」をスタートさせ、以降毎年開催。

2016年、八犬堂代表を辞任し、日本の芸術創作環境向上を目的とする美術作家団体 一般社団法人JIANを設立し代表理事に就任。以降、JIANがKENZANの主催団体となる。

2017年、池袋モンパルナス回遊美術館のメイン企画として「池袋アートギャザリング公募展 IAG AWARDS」をスタートさせ、以降毎年、チーフディレクターとして、企画運営を手掛ける。その他、ファインアーティストを起用する様々な企業や地域とのコラボプロジェクトを多数手がける。

松井えり菜

〈Matsui Erina〉

美術家

2022- 一般部門

1984年岡山県生まれ。東京都在住。

2010年 東京藝術大学大学院絵画専攻油画専攻修了。

松井えり菜にとって、自画像はコミュニケーションツールであり最も身近なモチーフである。GEISAI6にて金賞を受賞した『エビチリ大好き』に代表される変顔作品は、濃厚な実体験を通して、他者と笑いや感情を共有したいという想いをキャンバスに描き出している。

デビュー時より自画像表現の可能性の模索を続け、近年は直接的に顔を描写する表現に留まらず、幼少期に油絵に触れるきっかけとなった西洋画と少女漫画をコマ割りで繋ぎ合わせる「古典回帰」シリーズ、今を生きる女性の感情を可視化する層を描いた「レイヤー」シリーズ、自身の分身ともいえる「ウーパールーパー」をモチーフにしたシリーズなど、幅広く制作に取り組んでいる。

主な展覧会に「J’en reve」(カルティエ現代美術館、2005)、「松井えり菜~大原美術館をおもちゃ箱に」(大原美術館、2012)、「ROAD SWEET ROAD」(クンストラーハウスベタニエン、2013)、「高橋コレクションミラーニューロン」(東京オペラシティアートギャラリー、2014)、「顔の惑星」(鹿児島県霧島アートの森、2016)、「令和おとぎ草子 桃太郎 KAMISHI By 松井えり菜」(岡山県立美術館、2020)など国内外で精力的に活動している。

総評と奨励賞受賞の劉暢さんについて

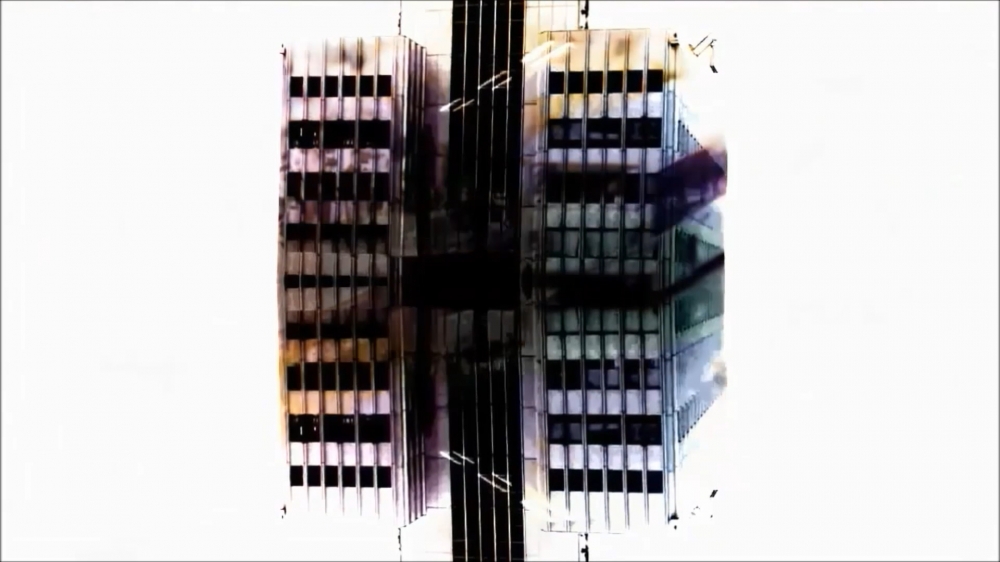

年齢制限があることである程度その年の傾向が生まれるものなのですが、このコンペにはない!! ただ勢いはあるっ!!!! 入選と受賞の差がかなり僅差なことや立体も平面も混在する中で目立つにはかなりの技量が必要であり、対IAGの展示方法を開拓していくことが今後の課題になるのだと思いました。

(劉さんについて)

輪郭を失うことで色が混ざり合い新しい形となっていく。

奨励賞の劉さんの作品は一見二次元絵のコラージュですが、高度な絵画作品へと昇華されています。パソコンの画面で審査をする一次審査の時よりも実物を前にした時に技術の高さが目立ち大きく評価を伸ばしました。

輪郭という枠組みから解放された色彩は画面の中を漂いながらも生き生きと形を保っています。それは、彼女の持つしっかりとした形態感と色感によるものですが、慣れ親しんだ故郷という枠から飛び出し、留学に制作に子育てに奮闘する劉さん自身を見ているようで、誰もが最初は持っているけれど長年持続することが難しい強い覚悟と意志をキャンバスから感じました。

しりあがり寿

〈Shiriagari Kotobuki〉

漫画家

2022- 漫喜利部門/同審査員長

1958年静岡市生まれ。1981年多摩美術大学グラフィックデザイン専攻卒業後キリンビール株式会社に入社し、パッケージデザイン、広告宣伝等を担当。1985年単行本『エレキな春』で漫画家としてデビュー。パロディーを中心にした新しいタイプのギャグマンガ家として注目を浴びる。1994年独立後は、幻想的あるいは文学的な作品など次々に発表、新聞の風刺4コママンガから長編ストーリーマンガ、アンダーグラウンドマンガなど様々なジャンルで独自な活動を続ける一方、近年では映像、アートなどマンガ以外の多方面に創作の幅を広げている。

●受賞歴

2000年 『時事おやじ2000』(アスペクト)、『ゆるゆるオヤジ』(文藝春秋)/第46回文藝春秋漫画賞 受賞

2001年 『弥次喜多 in DEEP』(エンターブレイン)/第5回手塚治虫文化賞 マンガ優秀賞 受賞

2011年 『あの日からのマンガ』(エンターブレイン)/第15回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 優秀賞 受賞

2013年 『赤城乳業 BLACK シリーズ』/第50回ギャラクシー賞CM部門 優秀賞、第53回ACC賞テレビCM部門 ACCシルバー 受賞

2014年 平成26年春の叙勲 紫綬褒章 受章

漫喜利部門総評

マンガにとってアート、あるいはアートにとってマンガというのは、今みんなが避けて通れない課題だと思うんですけど、そういう意味では今回マンガのいろんな要素が解体されたり発見されたりして、新たな作品群になっていて、とても充実して見れました。マンガはなにか、アートはなにかを考え直す良い機会になればと思います。ほんとかな(笑)。

山内 康裕

〈Yasuhiro Yamauchi〉

(一社)マンガナイト代表理事

2022- 漫喜利部門/同ディレクター

1979年生。法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科修了

一般社団法人マンガナイトにて「これも学習マンガだ!」事業(日本財団助成)を推進。

2019年には「東アジア文化都市2019豊島(豊島区・文化庁)」マンガ・アニメ部門事業ディレクターを務めた。マンガ関連の企画会社レインボーバード合同会社代表社員、さいとう・たかを劇画文化財団代表理事、文化庁メディア芸術連携基盤等整備推進事業有識者タスクチーム員、国際マンガ・アニメ祭ReiwaToshima(IMART)共同委員長、日本マンガ学会監事他を務める。

共著に『『ONE PIECE』に学ぶ最強ビジネスチームの作り方』(集英社)、『人生と勉強に効く学べるマンガ100冊』(文藝春秋)など。

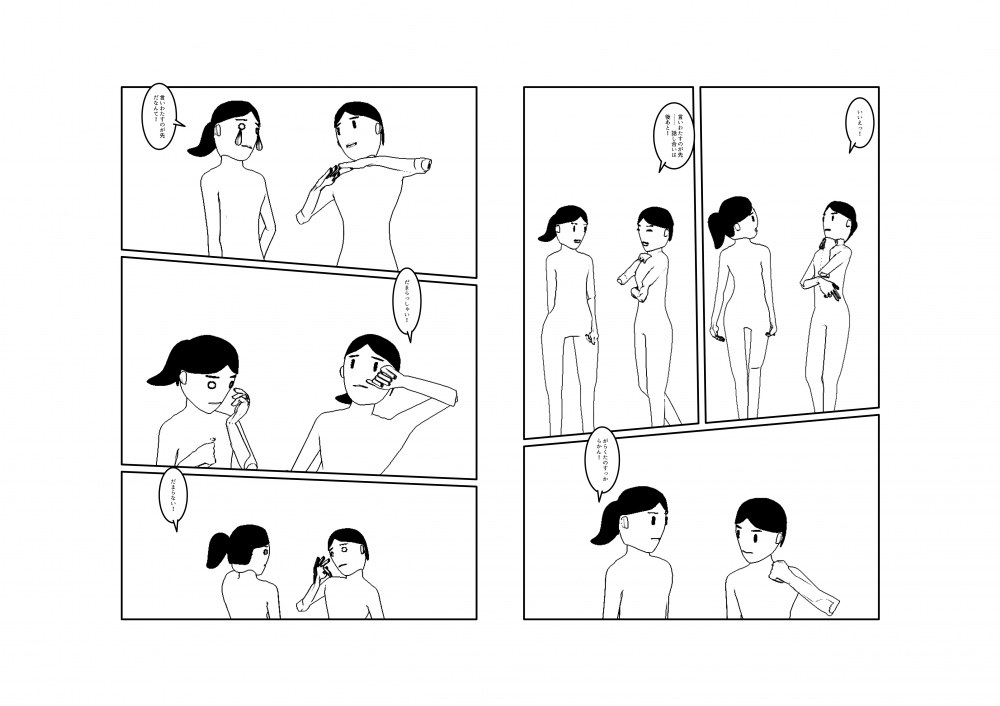

漫喜利部門入選のKEDOMON(大門 嵩、祁答院 雄貴)さんについて

ドローイングアニメーションとモーションコミックの良いところを融合したかのような、マンガともアニメーションともいえるような作品で漫喜利らしい動画作品だと思います。コマワリもよく考えられていて、動画ならでは視やすさがあり好印象でした。

中村ケンゴ

〈Kengo Nakamura〉

美術家

2022-23 漫喜利部門

Eメールで使われる顔文字、ワンルームマンションの間取り図、マンガの吹き出しやキャラクターのシルエットなど、現代社会を表象するモチーフから、美術史上のさまざまなイメージまでをも用いたユニークな絵画を制作。日本画の技法で描かれるこれらの作品は、近代になって生まれた日本の「美術」の概念を相対化する仕事でもある。また、絵画制作だけでなく、他ジャンルのクリエイターとのコラボレーションのほか、展覧会、シンポジウムなど様々なアートプロジェクトの企画運営にもあたる。国内外の展覧会、アートフェアに多数出品。

共編著『20世紀末・日本の美術ーそれぞれの作家の視点から』( アートダイバー )。

武蔵野美術大学 非常勤講師、東北芸術工科大学 非常勤講師。

多摩美術大学大学院美術研究科修士課程修了。

平良 志季

〈Shiki Taira〉

画家

2022-23 漫喜利部門

1990年 東京都生まれ

2015年 東京藝術大学大学院修士課程 描画装飾研究室 修了

アートフェア東京、西武百貨店他、全国の有名百貨店や画廊で個展を多数開催

漫喜利部門入選の鈴木寛人さんについて

絵画作品という見方ではなく、MANGIRIに合わせた絵画にしっかりなっているというところと、全体の8作が1つ1つが完結しすぎずに、8作で1つのMANGIRIの作品として成り立っているところが良かったと思います。コマにセリフがないっていうところも見る人によって感じ方が違うというところもエモいというか、絵柄の流動的な感じと合っていて良いかなと思いました。

福士 朋子

〈Tomoko Fukushi〉

美術家/女子美術大学教授

2022-23 漫喜利部門

マンガの表現手法を絵画と融合させる試みを続けている。

1967年 青森県生まれ

2005年 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻油画修了

●主な展覧会

2011年 「SICF12」グランプリ受賞(主催:スパイラル)

2011-12年「ストリート・ペインティング・プロジェクト『見て見て☆見ないで』」(東京芸術劇場仮囲い壁面、東京)

2012年 「ART IN THE OFFICE 2012」(マネックス証券株式会社、東京)

2013年 個展「Boarding」 (山本現代、東京)

2014-15年「府中市美術館公開制作63福士朋子『見えたものと見えなかったもの』」(府中市美術館、東京)

2017年「アブラカダブラ絵画展」 (市原湖畔美術館、千葉)

2018年「絵画の現在」 (府中市美術館、東京)

2020年「メイド・イン・フチュウ 公開制作の20年」(府中市美術館、東京)

●著書/作品集

『元祖FAXマンガ お絵描き少女☆ラッキーちゃん』(BLUE ART 2014年刊)

『Cut & Paste』(BLUE ART 2016年刊)

『絵画と時間と〜『お絵描き少女☆ラッキーちゃん』をめぐって』福士朋子×北澤憲昭×櫻井拓(BLUE ART 2019年刊)

永田 晃一

〈Koichi Nagata〉

漫画家

2022 漫喜利部門

1975年 名古屋生まれ

高橋ヒロシのアシスタントを経て「ランディーズ」で連載デビュー

●主な連載作品

ランディーズ(全1巻連載終了/少年画報社)

Hey リキ!(原案:高橋ヒロシ/連全31巻/載終了/少年画報社)

鬼門街(連載終了/全15巻/少年画報社)

鬼門街 KARMA(連載中/少年画報社)

児童養護施設で育った俺がマンガ家になるまでの(おおよそ)8760日(連載中/少年画報社)

漫喜利部門入選の永田かんびんさんについて

単純に視覚上の見せ方が面白かったのと、1つのイラストのなかに畳んでいくとそこにスポットが当てられて、その感覚がマンガ的でもあり、アートの感覚もあり、僕は興味が惹かれました。もうちょっと大きいサイズで見てみたかったですね。