池袋アートギャザリング公募展(Ikebukuro Art-Gathering)IAG AWARDS 2025 EXHIBITION 出品作家を募集

2023

2023年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の開催概要、受賞者及び入賞者のリストを掲載しています。記載情報は開催当時の内容になりますので、現在とは異なる場合がございます。

2023年開催概要

東京芸術劇場を擁し、芸術文化を核とした街づくりを推進する池袋エリアは、街そのものが様々な分野のアーティストが集い、表現し、発信する劇場であり、舞台であることを目指しています。

そんな池袋の街とアーティストをつなぐプロジェト「池袋アートギャザリング(IAG)」は、年齢国籍ジャンルを問わず、一人でも多くのアーティストの方々にこの舞台にあがっていただき、その活動を池袋の街とともに支援したいとの願いから、池袋エリアの地域アートイベント「池袋モンパルナス回遊美術館」のメインイベントとして、当アワードを2017年にスタート。現役美術作家を審査員とし、美術業界との連携を重視する当アワードの成果として、その入選をきっかけに美術界への飛躍を果たしたアーティストを多数輩出する他、入選アーティストが地域プロジェクトへ起用される実績も重ねています。

また、IAGをコアとする池袋アートシーンの創出と発信力強化のため、2022年より、漫画家のしりあがり寿氏を審査員長に迎えて、展示する漫画=「漫喜利-MANGIRI-」部門を新たに創設、より池袋らしい展示を実現しました。

池袋アートギャザリングは、池袋という世界に開かれた舞台と、そこに集う才能を活かし、より豊かな文化創造の一端を担えるよう、今後も活動してまいります。

今回も、多くの才能がこの舞台を目指し、応募してくださることをお待ちしております。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主 催 |

池袋モンパルナスまちかど回遊美術館 実行委員会 (発起人:NPO法人ゼファー池袋まちづくり/立教大学/東武百貨店/豊島区) |

| 企画/運営 |

池袋アートギャザリング事務局(一般社団法人JIAN) |

| 共 催 |

東京芸術劇場 |

| 協 力 |

公益財団法人としま未来文化財団/株式会社サンシャインシティ |

| 応募条件 |

年齢・国籍・ジャンルを問わず、日本に活動基盤をもち、入選者による展覧会(IAG AWARDS EXHIBITION)に参加可能なアーティスト |

| 部 門 |

◎自由部門 =テーマや平面、立体、映像等のジャンルの制約なし ◎漫喜利-MANGIRI-部門 =漫画をモチーフにした展示作品。ジャンルの制約はなし |

| 自由部門審査員 |

・押元 一敏 <Kazutoshi Oshimoto> 画家 / 東京藝術大学美術学部 准教授(審査員長) ・金丸 悠児 <Yuji Kanamaru> 画家 / C-DEPOT代表 ・喜多 祥泰 <Shohei Kita> 画 家 / 沖縄県立芸術大学美術工芸学部 准教授 ・小路 浩 <Hiroshi Shoji> アートディレクター / 一般社団法人JIAN 代表理事 ・松井 えり菜 <Erina Matsui> 美術家 ・三橋 純 <Mitsuhashi Jun> 写真家 / 横浜美術大学教授 ・渡辺おさむ <Akio Ohmori> 現代美術作家 |

| 漫喜利-MANGIRI-部門審査員 |

・しりあがり寿 <Shiriagari Kotobuki> 漫画家(審査員長) ・ジャスミン・ギュ <Jasmine Gyuh> 漫画家 ・平良 志季 <Shiki Taira> 画家 ・中村ケンゴ <Kengo Nakamura> 美術家 ・福士 朋子 <Tomoko Fukushi> 美術家/女子美術大学教授 ・山内 康裕 <Yasuhiro Yamauchi> (一社)マンガナイト代表理事 |

| ディレクター |

・小路 浩 <Hiroshi Shoji> 統括ディレクター/一般部門・音源指定映像部門チーフディレクター ・山内 康裕 <Hiroshi Shoji> 漫喜利部門チーフディレクター |

| アワード |

①IAG賞……IAG審査員5名による賞。大賞ほか奨励賞など随時選出 ②豊島区長賞……豊島区長が選出 ③オーディエンス賞……来場者による好きな作家投票を集計し選出 ④IAGパートナーズ各賞……IAGを応援してくださる豊島区内外のギャラリー等による賞 ・東武百貨店ギャラリー賞 ・協同組合美術商交友会賞 ・岐阜アートギャザリング実行委員会賞 ・Cafe&Gallery KONOYO賞 ・ギャラリー上り屋敷賞 ・ギャラリー路草賞 ・栗原画廊賞 ・C-DEPOT賞 ・ターナーギャラリー賞 ・名村大成堂賞 ・八犬堂ギャラリー賞 ・B-gallery賞 ・WACCA IKEBUKURO賞 |

IAG AWARDS 2023 EXHIBITION

池袋アートギャザリング(IAG)事務局は、応募内容を審査し、「第18回 池袋モンパルナス回遊美術館」のメイン企画として、入選作家たちによる展覧会が下記期間開催し、IAG大賞を含む受賞者を決定いたしました。

2023年5月14日[日]~

24日[水]

展示会場:

東京芸術劇場5階 ギャラリー1&2

受賞者リストのあとに、入選者リストがございます。

入選者リスト

| 名前/Name | 生まれ | 主な技法 |

| 浅見和司/Kazushi Asami | 1962 / ブラジル | 木工に着彩 |

| 井口広大/Iguchi Kodai | 1992 / 千葉県 | 日本画 |

| 石田麻衣/Mai Ishida | 1980 / 静岡県 | アクリル絵具、岩絵具、粘土、麻布など |

| 伊藤 航/Wata Bicycleart | 1997 / 東京都 | ペイント |

| 王 暁晗/Wang Xiaohan | 1994 / 北京 | 水彩 パステル |

| 汪 汀/Wang Ting | 1997 / 中国 安徽省 | インスタレーション |

| 楽 嘉怡/Jiayi Yue | 中国 上海 | 日本画 |

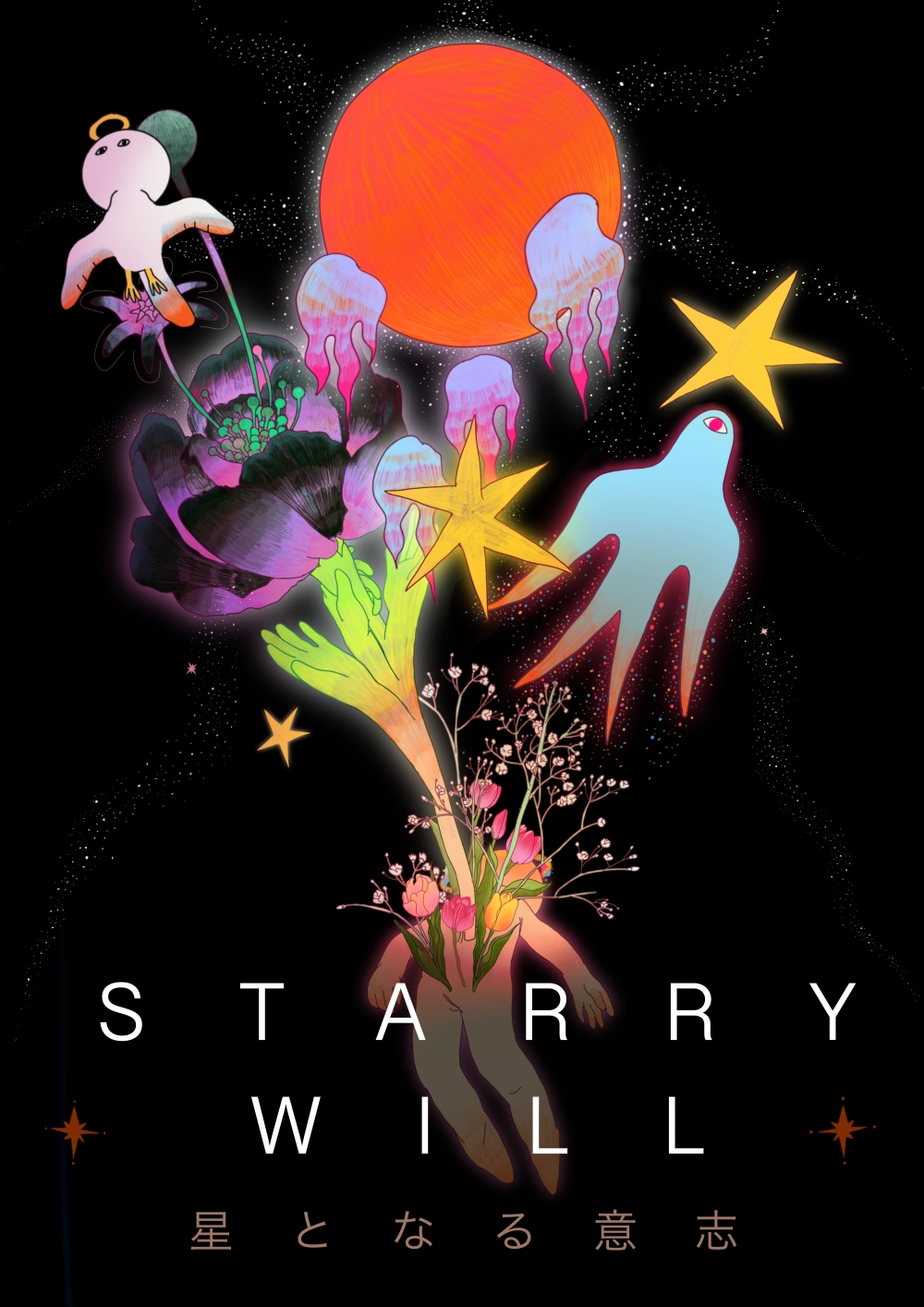

| 火星/Marskasei | 1998 / 中国 | デジタルアニメーション |

| 片岡美保香/Mihoka Kataoka | 1992 / 岐阜県 | 油彩 |

| 片桐正義/Masayoshi Katagiri | 1995 / 富山県 | 写真&インスタレーション |

| 神谷たお/Tao Kamiya | 1998 / 埼玉県 | ミクストメディア、インスタレーション |

| 唐木 優/Yu Karaki | 1984 / 長野県 | 油絵具、鉛筆 |

| 唐杉庸平/Youhei Karasugi | 1986 / 富山県 | 布にインク |

| 河合 桂/Kei Kawai | 1996 / 兵庫県 | 乾漆 蒔絵 |

| カワイタケシ/Takeshi Kawai | 1999 / 大阪府 | パフォーマンス |

| 川原井康之/KAWARAI Yasuyuki | 1997 / 東京都 | リトグラフ、ペン画 |

| 木白 牧/Maki Kishiro | 1975 / 滋賀県 | アクリル画をベースにしたミクストメディア |

| 貴俵秀行/Kidawara Hideyuki | 1968 / 東京都 | 光を素材にしたインスタレーションおよび立体作品 |

| 許願/wishwizain | 1995 / 中国 | デジタル |

| Kwon YoungJin | 1977 / 韓国 | アクリルガッシュ |

| くどうゆうだい/KUDO Yudai | 1998 / 千葉県 | 木工、金属溶接、石彫等 |

| 後藤花甫里/Kahori Goto | 1991 / 埼玉県 | 油彩 |

| こまちみゆた/KOMACHI Miyuta | 1985 / 神奈川県 | 透明水彩・ガッシュ・鉛筆・色鉛筆 |

| 今野樹里恵/Jurie Konno | 1996 / 埼玉県 | 腐食銅版画、絵画 |

| 笹井 弘/Hiromi Sasai | 1952 / 長野県 | フォトグラヴィエール |

| 柴田貴史/Takashi Shibata | 1984 / 栃木県 | 油彩 キャンバス |

| シバタマミ/Shibatama | 1993 / 愛知県 | 日本画の画材である岩絵の具、和紙を使用。 |

| 柴トラ夏子/Natsuko Shibatora | 日本 | 日本画画材、ミクストメディア |

| 杉山遥香/Haruka Sugiyama | 1997 / 愛知県 | 日本画 |

| 泰樂瑠花/Ruca Tairaku | 2000 / 東京都 | かすれた表現や独自の色合い |

| 高島亮三/TAKASHIMA Ryozo | 1972 / 東京都 | モニュメント |

| たかすぎるな。/Takasugi Runa | 1997 / 神奈川県 | レーザーカット/アクリル着彩 |

| 丹治奈美/Nami Tanji | 2000 / 千葉県 | 油彩、アニメーション |

| 中條亜耶/Aya Nakajo | 1993 / 神奈川県 | 日本画 |

| 張 思甜/ZHANG Sitian | 1999 / 中国 | 紙に水溶性絵の具 |

| 陳干/Chen Gan | 1994 / 中国 | インスタレーション |

| つむりきねか/TSUMURI Kineka | 1988 / 北海道 | マンガ |

| Tomohiko Kozuka | 1984 / 愛知県 | 木彫/漆箔/彩色 |

| 西 除闇/Nisi Joan | 1979 / 東京都 | 流木・生木・雑誌など様々な材に仏像を彫刻 |

| by N | 1994 / 石川県 | アクリル絵の具 |

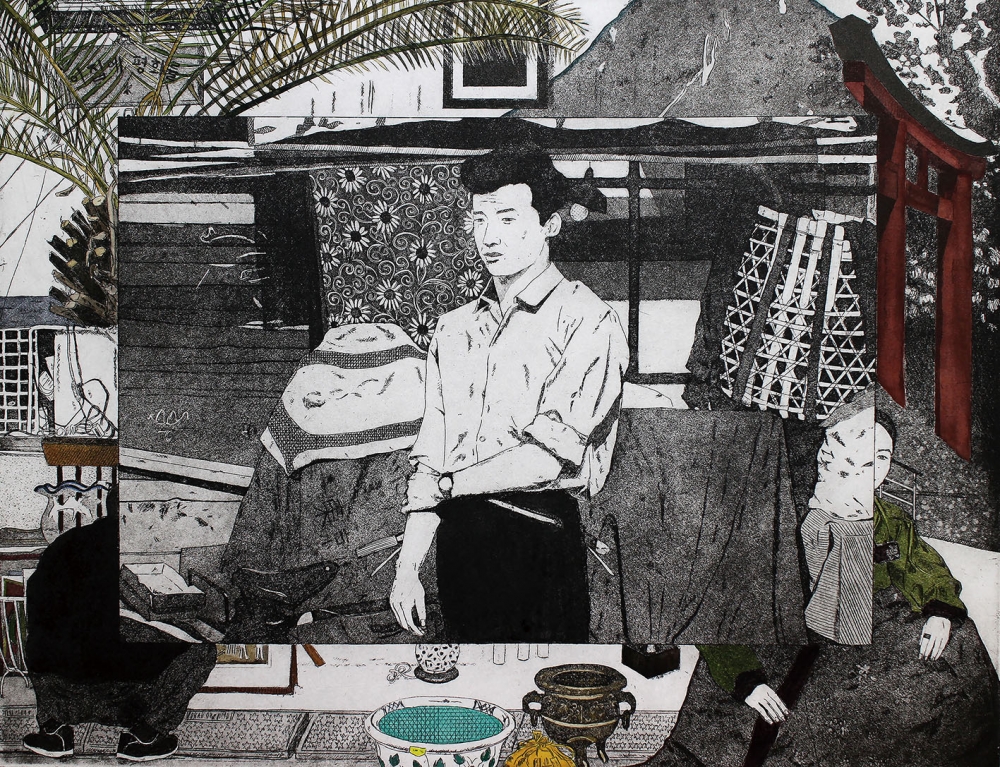

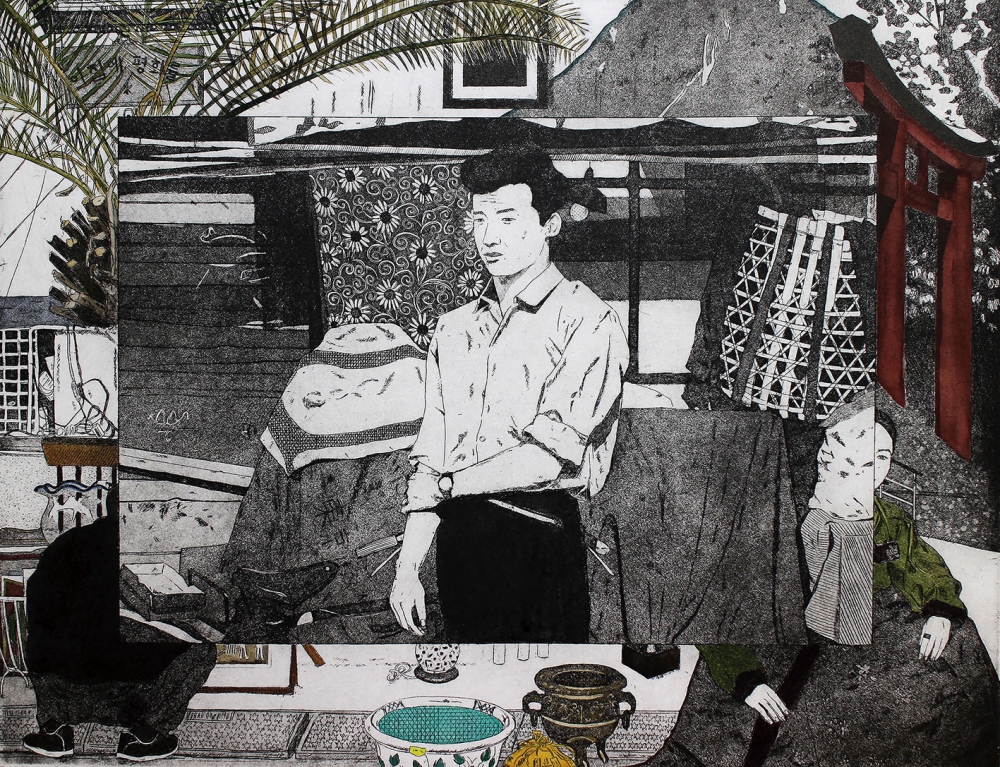

| 朴 愛里/Aeri Park | 1992 / 東京都 | エッチング、アクアチント |

| 松崎 央/Akira Matsuzaki | 1991 / 石川県 | 映像 |

| ムラハシヒロユキ/Hiroyuki Murahashi | 1968 / 鳥取県 | 油彩 |

| meeg | 1980 / 東京都 | アクリルガッシュ ペインティング |

| めだまのわかこ/medamanowakako | 1988 / 岩手県 | インスタレーション |

| 矢野晋次/Shinji Yano | 1994 / 福岡県 | 陶土、彩漆 |

| 山田なつみ/YAMADA Natsumi | 1987 / 愛知県 | ペン画 |

| 李 光宗/Mitsumune Lee | 1991 / 中国 湖南 | 墨、岩絵具、胡粉、木炭、木材架構オブジェ |

| LIM KEH SOON | 1980 / マレーシア | イラスト、絵 |

| LIU JIALIANG | 1990 / 中国 | 手描きアニメーション、VR |

| 渡邊綾乃/Ayano Watanabe | 1983 / 北海道 | 油彩 |

IAG審査員

2023年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の審査員の紹介、講評コメントを掲載しています。

審査員は、一次・二次の入選審査および最終審査会「IAG AWARD EXHIBITON」にて会場で実際に展示作品を確認し、アワードの授与などを多角的な視点からの協議を担いました。

※プロフィール記載情報は現在と異なる場合がございます

押元 一敏

〈Kazutoshi Oshimoto〉

東京藝術大学美術学部 教授/画家

2017- 審査員長(一般部門)

1970 千葉県生まれ

1995 東京藝術大学美術学部デザイン科 卒業

1997 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程 修了

2000 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程 満期退学

2010-2013 横浜美術大学 准教授

2013- 東京藝術大学美術学部 准教授

2024- 東京藝術大学美術学部 教授

日本美術家連盟会員

総評と準IAG大賞受賞の朴 愛里さん、火星さんについて

今年もIAG AWARDS2023には、過去にも増して多くのご応募がありましたこと御礼申し上げます。今回目立った点では、映像作品と平面作品の層が厚く、個々のクオリティーも一段上がったように思います。特に2次審査で実物と対峙した際は、展覧会への期待値も高まりました。ただその反動なのか最終展示になると少し大人しいというか、平均化されたように感じます。単なるサイズの問題ではなく、自身の枠に収まった印象を受けるのです。もちろん入選に値する作品に間違いはなく、発表することで一つの目的が果たせたと思います。しかしそこで満足せず、展覧会が本当の闘いの場であり、個性あふれる作品群の中で自分を大きく見せていくことを忘れてはいけません。作品同士がぶつかり合うことで緊張感が生まれ、他者と比較する中で何かを掴むことにグループ展のメリットがあります。その点で一歩飛び抜ける作品に欠けていたことから今回は大賞の該当者は無しという結果になり、期待を込めて今後自らの枠を突き破るような作品を目指してもらいたいと願います。

準大賞に選ばれた火星さんのアニメーション作品は、短いストーリーでありながら表現の豊かさを持って伝える力を感じ、共感を生みやすいことから多くの票を集めました。

同じく準大賞の朴愛里さんの作品は、版画表現によるモノトーンの構成とテーマ性が強く印象に残る作品でした。特に人物表現は魅力的で安定感を感じます。在日韓国人の家系であることから自身のアイデンティティーを求めて作品化することは、当然というか必然的な取り組みだと考えます。しかも単なる自己満足に終わらず、表現としても興味を惹く作品となっています。エッチングに墨やスクリーントーンを取り入れることで作品の強度を増しているといえるでしょう。ただ欲を言えば、3点それぞれが独立した作品のようにも見えて、シリーズとして束で大きく存在感を示してもらえたらと思いました。

このIAG AWARDSは、作品の評価はもちろんのこと作家性や展示計画(最終展示)も含んだトータルで評価していくものです。一連を通して自己を振り返り、今後の創作活動の糧にしてもらえたら幸いです。

喜多祥泰

〈Yoshihiro Kita〉

画家/沖縄県立

芸術大学美術工芸学部 准教授

2022- 一般部門

1978 徳島県生まれ

2006 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻(日本画)修了(美術博士)

2021- 沖縄県立芸術大学美術学部 准教授

創画展会友(創画展奨励賞受賞・春季創画展春季展賞受賞・ will+s展奨励賞受賞)

ほか、全国で数々の個展を開催

金丸悠児

〈Yuji Kanamaru〉

画家/C-DEPOT代表

2017- 一般部門

1978 神奈川県に生まれる。

1997 桐蔭学園高等学校卒業、東京藝術大学デザイン科に入学。在学中は、劇団に所属し舞台美術、宣伝美術、映像制作を担当する。その他、知人のコンサートチラシのデザインを行うなどして、自身の可能性を模索する。

2001 同大学の東京藝術大学大学院(大藪雅孝)研究室に進学、大藪雅孝、中島千波の元で指導を受ける。

2002 杉山治とともにアーティスト集団「C-DEPOT」を設立、代表を務める。創立以来現在に至るまで、1年に1度開催する「EXHIBITION C-DEPOT」のプロデュースを手がけている。

2003 東京藝術大学大学院修了後、プロの画家として活動開始。

2004 クリエイターチーム「ebc」の一員として、ebcアトリエの創設から携わる。

現在は、百貨店や画廊を中心に発表を行い、作品は動物や建物などを題材に独自の表現と手法で創作している。また、社会におけるアーティストのあり方を追求し、様々な活動にも挑戦している。

小路 浩

〈Hiroshi Shoji〉

アートディレクター/

(一社)JIAN代表理事

2017- 一般部門/統括ディレクター

1965年 東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。

広告業界ディレクター、プロデューサーを経て、2010年、美術業界の広告デザインと若手作家の美術作品販売を主業務とする株式会社八犬堂を設立。

2011年、画家の泉東臣をリーダーとする日本藝術大学出身の日本画作家たちのグループ展を母体に、大規模アンデパンダン展「KENZAN」をスタートさせ、以降毎年開催。

2016年、八犬堂代表を辞任し、日本の芸術創作環境向上を目的とする美術作家団体 一般社団法人JIANを設立し代表理事に就任。以降、JIANがKENZANの主催団体となる。

2017年、池袋モンパルナス回遊美術館のメイン企画として「池袋アートギャザリング公募展 IAG AWARDS」をスタートさせ、以降毎年、チーフディレクターとして、企画運営を手掛ける。その他、ファインアーティストを起用する様々な企業や地域とのコラボプロジェクトを多数手がける。

松井えり菜

〈Matsui Erina〉

美術家

2022- 一般部門

1984年岡山県生まれ。東京都在住。

2010年 東京藝術大学大学院絵画専攻油画専攻修了。

松井えり菜にとって、自画像はコミュニケーションツールであり最も身近なモチーフである。GEISAI6にて金賞を受賞した『エビチリ大好き』に代表される変顔作品は、濃厚な実体験を通して、他者と笑いや感情を共有したいという想いをキャンバスに描き出している。

デビュー時より自画像表現の可能性の模索を続け、近年は直接的に顔を描写する表現に留まらず、幼少期に油絵に触れるきっかけとなった西洋画と少女漫画をコマ割りで繋ぎ合わせる「古典回帰」シリーズ、今を生きる女性の感情を可視化する層を描いた「レイヤー」シリーズ、自身の分身ともいえる「ウーパールーパー」をモチーフにしたシリーズなど、幅広く制作に取り組んでいる。

主な展覧会に「J’en reve」(カルティエ現代美術館、2005)、「松井えり菜~大原美術館をおもちゃ箱に」(大原美術館、2012)、「ROAD SWEET ROAD」(クンストラーハウスベタニエン、2013)、「高橋コレクションミラーニューロン」(東京オペラシティアートギャラリー、2014)、「顔の惑星」(鹿児島県霧島アートの森、2016)、「令和おとぎ草子 桃太郎 KAMISHI By 松井えり菜」(岡山県立美術館、2020)など国内外で精力的に活動している。

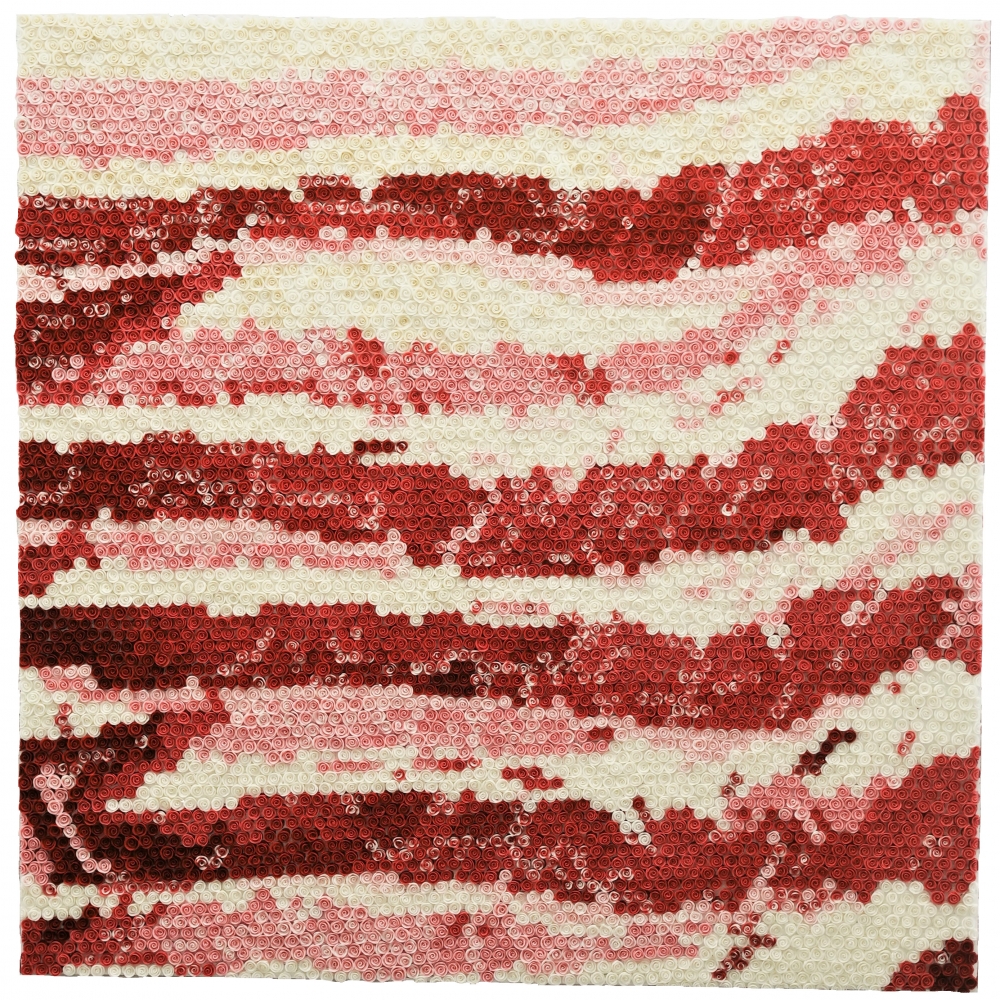

渡辺おさむ

〈Osamu Watanabe〉

現代美術作家

2023- 一般部門

2003年 東京造形大学デザイン学科卒

スイーツデコの技術をアートに昇華させた第一人者として「東京カワイイTV」(NHK)や「徹子の部屋スペシャル」(テレビ朝日)等にもとりあげられる。本物そっくりのカラフルで精巧なクリームやキャンディ、フルーツなどを用いた作品は国内はもとより海外でも注目を集め、中国、インドネシア、イタリア、ベルギー、トルコ、アメリカ、韓国などでも個展が開催され話題を呼ぶ。3冊の作品集や著書が出版されたほか、大原美術館や笠間日動美術館など国内9ヶ所の美術館に作品がコレクションされている。

●パブリックコレクション

大原美術館/清須市はるひ美術館/山ノ内町立志賀高原ロマン美術館/高崎市美術館/おかざき世界こども美術博物館/平野美術館/大原こども美術館/笠間日動美術館/酒田市美術館

●著書

作品集「SWEET OR UNSWEET?」 BNN新社/「OSAMUWATANABE POSTCARD BOOK」パルコ出版/「渡辺おさむスイーツデコメソッド」誠文堂新光社

IAG奨励賞受賞の高島 亮三さん、柴田貴史さんについて

奨励賞として2名挙げさせていただきました。今、人々にとって必要な視点のある作品と、未来に向けて希望となるような作品を選びました。

まず、現在に必要な世界の見方をしている作品として、高島氏の作品を選びました。

世界的なスポーツの祭典であるシンボルとその名称は、人類の平和の象徴でありながら、多数の利権が絡んでおり、アートであっても自由に名称や形を表現する事はできません。

そんな象徴を「シン・モニュメント」として制作した高島氏の作品は、会場で断トツの存在感を放っていました。悔しくも2023年になっても逮捕者が続出し、様々な問題が露呈した国家事業の墓標となる作品です。

社会への問題提起は言葉にすると刺々しく、受け取る側は拒絶する人もいますが、同じ問題提起でも高島氏の作品は、わかりやすい皮肉とユーモアで、じわじわと見た者の心に染み入り、いつの間にか作者の突きつけた問題と向き合ってしまいます。

そして、これからの未来に向けての灯火になるような作品として柴田氏の作品を選びました。

今まで現代美術のお作法では、難解なコンセプトと社会に問題提起するようなソーシャリー・エンゲイジド・アートが最上級の表現と持て囃されてきましたが、現実で戦争が起こり、世界的な不況の中で、わざわざ不幸と社会問題を作品で表現する事に食傷気味になってきたように思います。

芸術の歴史を紐解いてみると、世界に富が溢れ豊かな時代は、アートで社会へ問題提起する作品が持て囃され、世界が貧しく苦しくなると、人は芸術へ幻想と救いを求めます。

19世紀フランス革命により社会の根幹を揺り動かす激動と不安の時代に、ロマン主義が生まれ、後世に残る名作が誕生しました。

出口の見えない不安な時代になればなるほど、人は芸術に幻想を求めるのかもしれません。

柴田氏の作品は、幻想的な物語が画面一面に広がり、残酷で不安な世界の中でも生きていくしかない人類の希望の灯火になるのではないかと感じました。これからの美術表現の主流になるような気がします。

しりあがり寿

〈Shiriagari Kotobuki〉

漫画家

2022- 漫喜利部門/同審査員長

1958年静岡市生まれ。1981年多摩美術大学グラフィックデザイン専攻卒業後キリンビール株式会社に入社し、パッケージデザイン、広告宣伝等を担当。1985年単行本『エレキな春』で漫画家としてデビュー。パロディーを中心にした新しいタイプのギャグマンガ家として注目を浴びる。1994年独立後は、幻想的あるいは文学的な作品など次々に発表、新聞の風刺4コママンガから長編ストーリーマンガ、アンダーグラウンドマンガなど様々なジャンルで独自な活動を続ける一方、近年では映像、アートなどマンガ以外の多方面に創作の幅を広げている。

●受賞歴

2000年 『時事おやじ2000』(アスペクト)、『ゆるゆるオヤジ』(文藝春秋)/第46回文藝春秋漫画賞 受賞

2001年 『弥次喜多 in DEEP』(エンターブレイン)/第5回手塚治虫文化賞 マンガ優秀賞 受賞

2011年 『あの日からのマンガ』(エンターブレイン)/第15回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 優秀賞 受賞

2013年 『赤城乳業 BLACK シリーズ』/第50回ギャラクシー賞CM部門 優秀賞、第53回ACC賞テレビCM部門 ACCシルバー 受賞

2014年 平成26年春の叙勲 紫綬褒章 受章

漫喜利部門総評と準漫喜利大賞受賞の西 除闇さんについて

どちらかというと小説や映画の様に『物語』として楽しむマンガを『美術』から見ようという無謀な試み。だからこそ見たこともないものがでてこないかとワクワクしながらの3回目。マンガというより「本」に注目した作品、マンガ世界と現実とのコントラストを楽しむ作品などなど今回も好奇心ととまどいと熱気あふれる作品が集まりました。果たしてマンガとは絵柄なのか吹き出しなのか枠線なのかそこに醸成される物語世界とは?審査を通じていろいろ考えさせられました。皆さんがどうご覧になるか楽しみです。

準大賞に選ばれた西 除闇さんは、マンガ雑誌の山の中から「ホトケサマ」が立ち上がるような作品。なんとなく「面白いね」と受けいれてしまう作品だけど、この山がマンガでなくエロ本だったら?ゴミだったら?なぜ「ホトケ」?マンガからホトケが立ち上がるってものすごい日本ぽくない?とか考え出すといろいろ分からなくて今後どう展開していくのか楽しみ。それにしても仏像になった主に80年代のジャンプが懐かしかったり惜しかったりつい中を読みたくなるのが困った。

山内 康裕

〈Yasuhiro Yamauchi〉

(一社)マンガナイト代表理事

2022- 漫喜利部門/同ディレクター

1979年生。法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科修了

一般社団法人マンガナイトにて「これも学習マンガだ!」事業(日本財団助成)を推進。

2019年には「東アジア文化都市2019豊島(豊島区・文化庁)」マンガ・アニメ部門事業ディレクターを務めた。マンガ関連の企画会社レインボーバード合同会社代表社員、さいとう・たかを劇画文化財団代表理事、文化庁メディア芸術連携基盤等整備推進事業有識者タスクチーム員、国際マンガ・アニメ祭ReiwaToshima(IMART)共同委員長、日本マンガ学会監事他を務める。

共著に『『ONE PIECE』に学ぶ最強ビジネスチームの作り方』(集英社)、『人生と勉強に効く学べるマンガ100冊』(文藝春秋)など。

準漫喜利大賞受賞の木白牧さんと奨励賞受賞の山田 なつみさんについて

木白牧さんについては、「マンガ」をアート作品として展示するという問いに対して、ストレートにチャレンジしていただけた作品だと感じました。マンガ特有の表現や、マンガが読者に届くまでの時間軸を、立体的に表現した意欲的な試みだと思います。分析的な解剖の先にある作品の主題が「夢」を皮切りに広がっていくことに期待したいです。

作家のバックボーンを活かした日本の伝統的な平面表現とマンガの記号的な表現が絶妙にマッチしており、「日本」の表現を見事に昇華していると感じました。また、不変なキャラクターの瞳は、それ自体インパクトがあり印象深いのですが、幼児へのほどよい距離感、そして愛情を感じました。

ジャスミン・ギュ

〈Jasmine Gyuh〉

漫画家

2023 漫喜利部門

京都精華大学 マンガ学科 ストーリーマンガコース卒業

2013 講談社『ヤングマガジン』にてデビュー

読み切り作品

2014 『エリコ大先生の教え』 (講談社ヤングマガジン)

2015 『ジャスミンのお茶会』4作品 (講談社ヤングマガジン)

連載作品

2015‐2018 『BACK STREET GIRLS-ゴクドルズー』 (講談社ヤングマガジン) 全12巻

2018 『BACK STREET GIRLS-ゴクドルズー』 テレビアニメ化 (BS11)

2019 『BACK STREET GIRLS-ゴクドルズー』 実写映画化 (東映)

2019 『BACK STREET GIRLS-ゴクドルズー』 テレビドラマ化 (TBS)

2020‐『ケンシロウによろしく』 (講談社ヤングマガジン) 連載中

2023 『ケンシロウによろしく』 実写ドラマ化

中村ケンゴ

〈Kengo Nakamura〉

美術家

2022-23 漫喜利部門

Eメールで使われる顔文字、ワンルームマンションの間取り図、マンガの吹き出しやキャラクターのシルエットなど、現代社会を表象するモチーフから、美術史上のさまざまなイメージまでをも用いたユニークな絵画を制作。日本画の技法で描かれるこれらの作品は、近代になって生まれた日本の「美術」の概念を相対化する仕事でもある。また、絵画制作だけでなく、他ジャンルのクリエイターとのコラボレーションのほか、展覧会、シンポジウムなど様々なアートプロジェクトの企画運営にもあたる。国内外の展覧会、アートフェアに多数出品。

共編著『20世紀末・日本の美術ーそれぞれの作家の視点から』( アートダイバー )。

武蔵野美術大学 非常勤講師、東北芸術工科大学 非常勤講師。

多摩美術大学大学院美術研究科修士課程修了。

準漫喜利大賞受賞の木白牧さんと奨励賞受賞のTomohiko Kozukaさんについて

木白牧さんは、漫画表現の形式を作者の世界観に置き換えながら、アクリル絵具によるペイント、画面から浮かんだカッティングされたクジラ、そのクジラに貼り付けられた少女漫画を思わせるさまざまな眼のシールなど、多様な技法を駆使して制作された目にも楽しい作品。

こうした作品の特徴が「漫喜利」の評価ポイントの一つの方向性を示すと考えられますが、もっと自由な発想で、作品のサイズや表現方法が考えられれば、さらに多様な視点からの評価が得られるかもしれません。

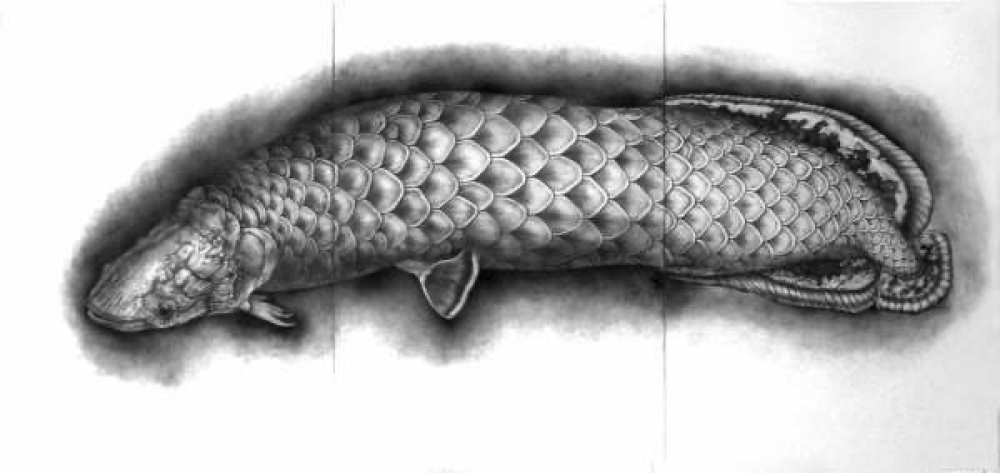

小塚工房さんは、仏像制作や修復を行っている作者によるハイクオリティな木彫作品。作者自身のロボットアニメやオカルト文化などのサブカルチャー対する偏愛が、この作品の制作に影響を与えたということです。仏像と「キャラクター」の相性の良さは日本文化の特徴の一つとも言えるかもしれません。

そうした作者のこだわりが自由部門でなく、漫喜利部門に応募させたのでしょうか。審査では若干の疑問を感じつつも、作者があえて漫喜利部門を選んでくださった熱意(?)も含めて今回の入賞となりました。

一方で、著名な伝統工芸作家や彫刻家がポケモンキャラの彫像を作る時代において、今後、こうしたコンセプトに対する評価がどのように変化していくのか、興味のあるところです。

平良 志季

〈Shiki Taira〉

画家

2022-23 漫喜利部門

1990年 東京都生まれ

2015年 東京藝術大学大学院修士課程 描画装飾研究室 修了

アートフェア東京、西武百貨店他、全国の有名百貨店や画廊で個展を多数開催

福士 朋子

〈Tomoko Fukushi〉

美術家/女子美術大学教授

2022-23 漫喜利部門

マンガの表現手法を絵画と融合させる試みを続けている。

1967年 青森県生まれ

2005年 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻油画修了

●主な展覧会

2011年 「SICF12」グランプリ受賞(主催:スパイラル)

2011-12年「ストリート・ペインティング・プロジェクト『見て見て☆見ないで』」(東京芸術劇場仮囲い壁面、東京)

2012年 「ART IN THE OFFICE 2012」(マネックス証券株式会社、東京)

2013年 個展「Boarding」 (山本現代、東京)

2014-15年「府中市美術館公開制作63福士朋子『見えたものと見えなかったもの』」(府中市美術館、東京)

2017年「アブラカダブラ絵画展」 (市原湖畔美術館、千葉)

2018年「絵画の現在」 (府中市美術館、東京)

2020年「メイド・イン・フチュウ 公開制作の20年」(府中市美術館、東京)

●著書/作品集

『元祖FAXマンガ お絵描き少女☆ラッキーちゃん』(BLUE ART 2014年刊)

『Cut & Paste』(BLUE ART 2016年刊)

『絵画と時間と〜『お絵描き少女☆ラッキーちゃん』をめぐって』福士朋子×北澤憲昭×櫻井拓(BLUE ART 2019年刊)