池袋アートギャザリング公募展(Ikebukuro Art-Gathering)IAG AWARDS 2025 EXHIBITION 出品作家を募集

2024

2024年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の開催概要、受賞者及び入賞者のリストを掲載しています。記載情報は開催当時の内容になりますので、現在とは異なる場合がございます。

2024年開催概要

池袋モンパルナス…それは池袋の都市としての原点です。かつて鉄道駅の開設により草原地に住宅や学校群が生まれ、その周縁に全国から創作熱を持った学生や芸術家が集まり、アトリエ村という自由区を形成しました。池袋は、交錯するジャンルを超えた情熱とその交流、切磋琢磨し合いながら創作に励み作家自身のアイデンティティーを強める魅力的な場所でした。当時の住人であった野見山暁治さんは「歯ぎしりのユートピア」と表現しています。

その池袋の街で毎年5月、さまざまなアーティストが集い、表現し、交流し、発信する舞台として、アートイベント「池袋モンパルナス回遊美術館」を開催しています。

そのメインイベントである「池袋アートギャザリング公募展 IAG AWARDS」は、現役で活躍する美術作家を審査員に迎え、地元ギャラリーや企業・団体、地方都市との連携による展示機会の提供、地域プロジェクトへの起用など、多くの作家の飛躍を支えています。

池袋モンパルナスの精神を引き継ぐ「国際アート・カルチャー都市」池袋での公募企画展に、多くの才能がチャレンジしていただくことを期待しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主 催 |

池袋モンパルナス回遊美術館 実行委員会 (発起人:NPOゼファー池袋まちづくり/立教大学/株式会社東武百貨店/株式会社そごう・西武/豊島区 ほか) |

| 企画/運営 |

池袋モンパルナス回遊美術館実行委員会事務局(一般社団法人としまアートカルチャーまちづくり協議会) |

| 共 催 |

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場 |

| 協 力 |

公益財団法人としま未来文化財団 |

| 募集作品 |

平面・立体・映像・マンガ的表現を取り入れた作品・インスタレーションなど、屋内ギャラリー展示が可能なオリジナル作品を募集いたします。詳しくは「募集要項」をご覧ください。

・テーマやジャンルの制約なし※/発表・未発表は問いません ※マンガ固有の表現である「フキダシ」「コマ割り」を取り入れ(いずれか一方でも可)新たなアート表現を実現している作品に対しては特別賞「漫喜利賞」を授与いたします 「漫喜利賞」について 本公募展は「豊島区立トキワ荘マンガミュージアム」を擁する豊島区の公募展として「マンガとアートの融合=展示するマンガ:漫喜利 ―MANGIRI」を新たな魅力とするべく発掘・発信に取り組んでいます。 本公募展各賞が「作家」に対して授与されるのに対し、本賞は、マンガ固有の表現である「フキダシ」「コマ割り」を取り入れる(いずれか一方でも可)ことによって新たなアート表現を実現している「作品」に対して授与いたします。 |

| 審査員 |

・押元 一敏 <Kazutoshi Oshimoto> 画家 / 東京藝術大学美術学部 教授(審査員長) ・金丸 悠児 <Yuji Kanamaru> 画家 / C-DEPOT代表 ・喜多 祥泰 <Yoshihiro Kita> 画 家 / 沖縄県立芸術大学美術工芸学部 准教授 ・小路 浩 <Hiroshi Shoji> アートディレクター / 一般社団法人JIAN 代表理事 ・松井 えり菜 <Erina Matsui> 美術家 ・三橋 純 <Jun Mitsuhashi> 写真家 / 横浜美術大学教授 ・山内 康裕 <Yasuhiro Yamauchi> 一般社団法人マンガナイト代表理事 ・渡辺おさむ <Osamu Watanabe> 現代美術作家 |

| ディレクター |

・小路 浩 <Hiroshi Shoji> 統括ディレクター/一般部門・音源指定映像部門チーフディレクター |

| アワード |

①IAG賞……優れた展示をした作家へ大賞・準大賞・奨励賞などを授与 漫喜利賞……マンガ的モチーフを取り入れたアート作品に対する賞 ②豊島区長賞……高際みゆき豊島区長が選出、豊島区立熊谷守一美術館での個展開催の権利を授与します ③オーディエンス賞……来場者投票によって選出される賞 都市間提携特別賞 ・裏小樽モンパルナス特別賞 裏小樽で実施するアーティストインレジデンスに招待します ・長野市芸術館特別賞 長野市芸術館の企画グループ展に招聘作家として出品する権利を授与します ④IAGパートナーズ各賞……本公募展を応援してくださる豊島区内外のギャラリーなどによる賞 ・東武百貨店ギャラリー賞 ・協同組合美術商交友会賞 ・ギャラリー上り屋敷賞 ・Gallery KAMON Irie賞 ・ギャラリー路草賞 ・栗原画廊賞 ・C-DEPOT賞 ・ターナーギャラリー賞 ・名村大成堂賞 ・八犬堂ギャラリー賞 ・B-gallery賞 ・WACCA IKEBUKURO賞 |

IAG AWARDS 2024 EXHIBITION

池袋アートギャザリング(IAG)事務局は、応募内容を審査し、「第19回 池袋モンパルナス回遊美術館」のメイン企画として、入選作家たちによる展覧会が下記期間開催し、IAG大賞を含む受賞者を決定いたしました。

2024年5月24日[金]~

6月2日[日]

展示会場:

東京芸術劇場5階 ギャラリー1&2

受賞者リストのあとに、入選者リストがございます。

入選者リスト

| 名前/Name | 生まれ | 主な技法 |

| あきちゃんしんちゃん/AKIchanSHINchan | 1995 / 岐阜県 | インタラクティブアート |

| 朝倉健太/ASAKURA Kenta | 2001 / 福岡県 | アクリル絵の具/ラッカースプレー/木パネル |

| 安部正兼/Masakane Abe | 1999 / 神奈川県 | 陶芸 粘土彫刻 |

| 阿部 駿/Shun Abe | 1994 / 静岡県 | 写真 |

| 池田はるか/Haruka Ikeda | 1990 / 東京都 | アクリル絵の具に紙 |

| 井下紗希/Saki Ishita | 1997 / 神奈川県 | 油彩 |

| 石田麻衣/Mai Ishida | 1980 / 静岡県 | 和紙、墨、岩絵具、粘土、麻布など |

| 岩本依留羽/Eruba Iwamoto | 1992 / 愛知県 | 鋳造 (真土込め型鋳造法、石膏鋳造法) |

| 植木裕大/Yudai Ueki | 2000 / 神奈川県 | 油絵 |

| ウスティンス・ドヴィンスキス/Ustins Dvinskis | 1976 / ラトビア | 油彩画、プリント |

| オーマ/Ouma | 東京都 | Mixed Media |

| 王 智恒/WANG ZHIHENG | 1996 / 中国 | 生物・鉱物由来の素材にしたインスタレーション、3DCG アニメーション、インタラクティブ作品 |

| 岡村あい子/OKAMURA Aiko | 1999 / 神奈川県 | アニメーション |

| Otti Ouri | 2003 / 東京都 | 色鉛筆画 |

| カトウアヤコ/Ayako Kato | 1984 / 宮城県 | アニメーション、写真 |

| 可児貴子/Takako Kani | 1997 / 東京都 | 日本画 |

| 上曽山花香/KAMISOYAMA Haruka | 2002 / 鹿児島県 | 立体造形、インスタレーション |

| 川島桃香/Momoka Kawashima | 2000 / 広島県 | 絵画、インスタレーション、戯曲、詩 |

| 河邉雅子/Masako Kawabe | 1979 / 神奈川県 | 油彩 |

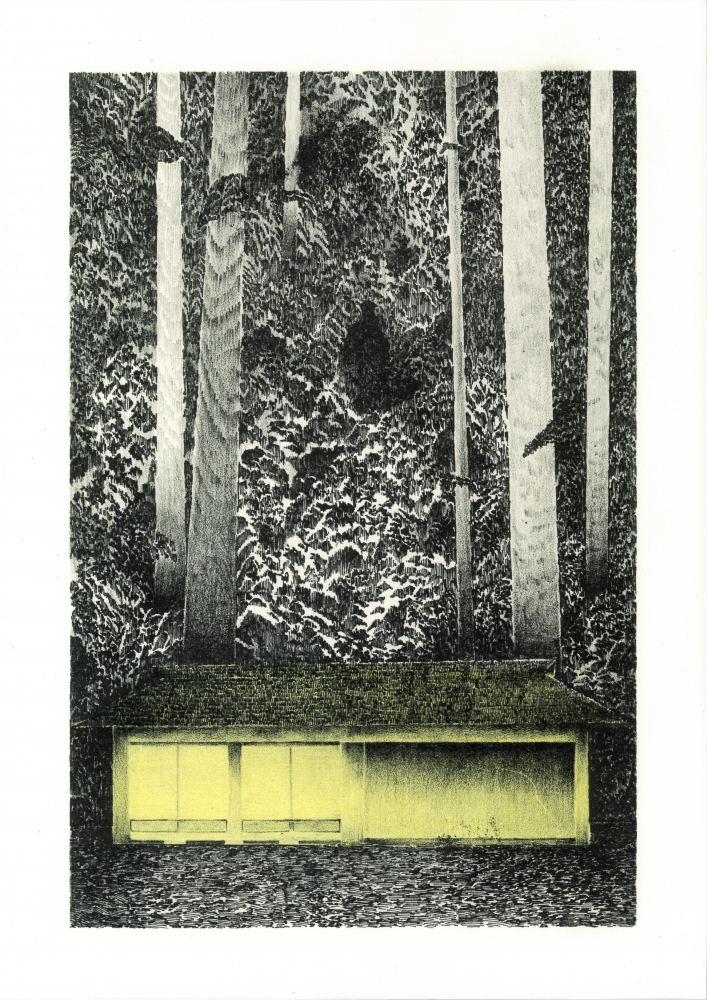

| 川原井康之/KAWARAI Yasuyuki | 1997 / 東京都 | リトグラフ、ペン画 |

| 喜愛来/KIARA | 2002 / 兵庫県 | ペン画、点描画、水彩画 |

| Kwon YoungJin | 1977 / 韓国 | アクリルガッシュ |

| 草間茂樹/Shigeki Kusama | 1971 / 長野県 | インスタレーション、パフォーマンス |

| 西園寺リル/Rill Saionji | 1974 / 徳島県 | 詩・思想・平面美術・映像・写真・インスタレーション・エクスペリメンタルミュージック |

| 宍倉志信/Shinobu Shishikura | 1996 / 京都府 | メディアアート・ビデオゲーム |

| 下田芳彦/Yoshihiko Shimoda | 1988 / 神奈川県 | |

| JAGGYBOX | Digi-drawing | |

| しらや/silaya | 1979 / 静岡県 | 染色布とビーズのコラージュ |

| 高島亮三/TAKASHIMA Ryozo | 1972 / 東京都 | モニュメント |

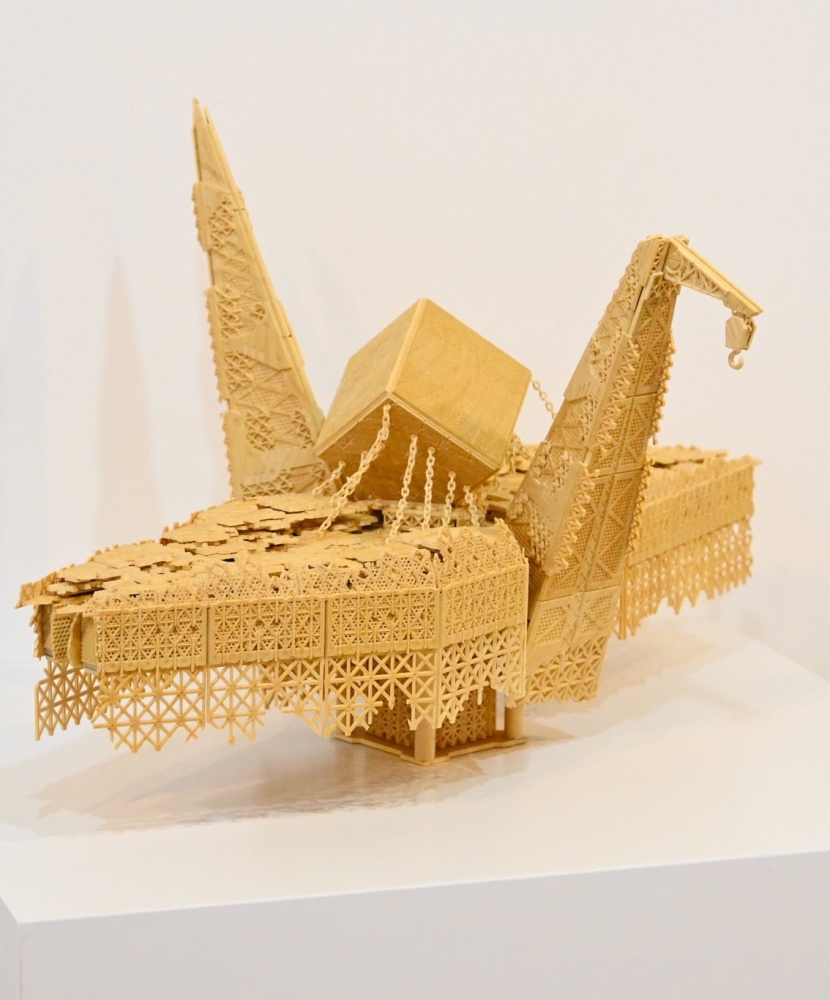

| 髙橋 星/Takahashi Akari | 1999 / 群馬県 | 透かし彫り、腐食 |

| タニモト大作/DAISAKU Tanimoto | 1980 / 和歌山県 | 平面 立体 映像 空間芸術 |

| 張 瑞麟/ZHANG Ruilin | 1996 / 中国 | インスタレーション |

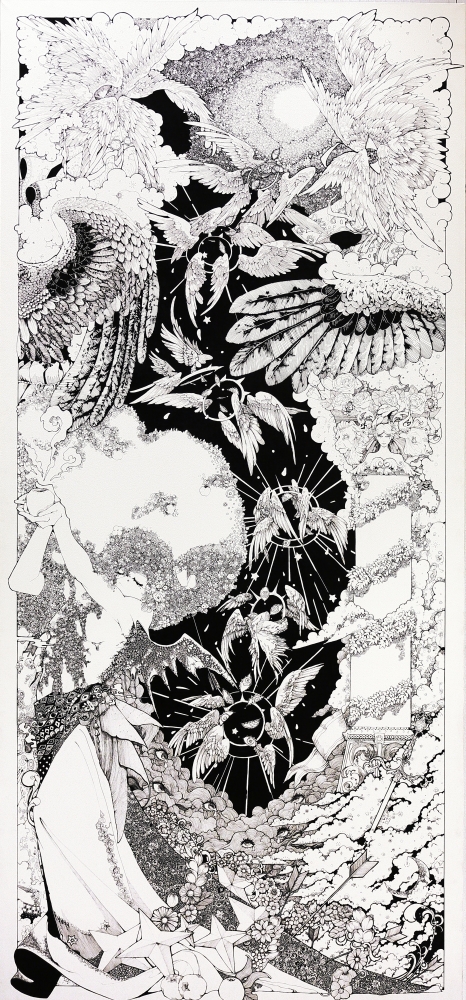

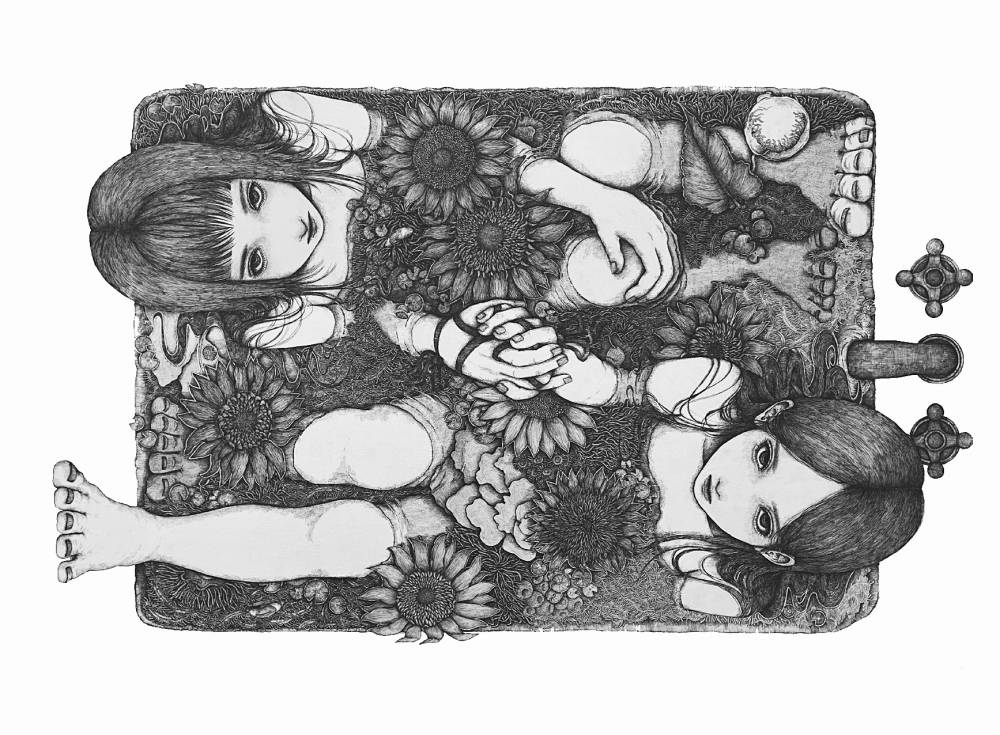

| DUANHAOYUE/TSUKINARI | 1996 / 中国内モンゴル | ペン、インク |

| 辻 宣/TSUJI Nobu | 1994 / 香川県 | 石粉粘土を使用した立体造形 |

| 寺島翔太郎/Shotarou Terashima | 1990 / 北海道 | 立体造形 |

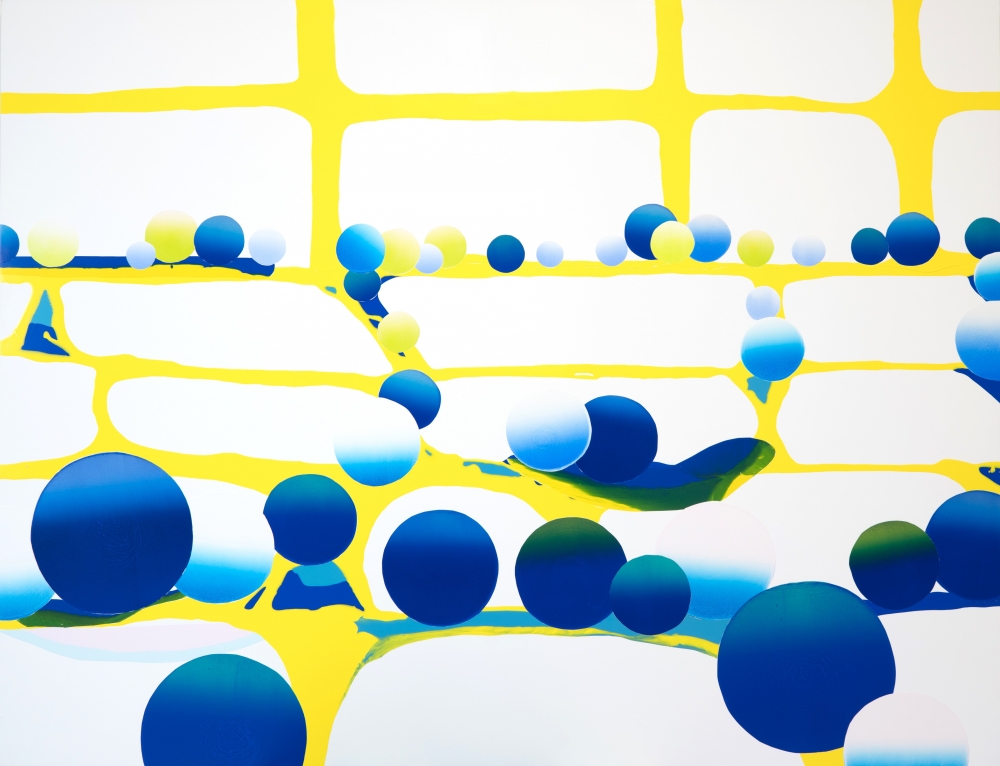

| 豊田玉之介/Toyoda Tamanosuke | 1988 / 群馬県 | キャンバスにアクリル |

| ナカダマコト/Nakada Macoto | 1991 / 東京都 | 木材彫刻 |

| 中根隆弥/Ryuya Nakane | 1996 / 山梨県 | インスタレーション、コラージュ、パピエ・コレ、アッサンブラージュ |

| ニイナ/NIINA | 2003 / 東京都 | 写真 / 映像 / インスタレーション |

| 温井大介/NUKUI Daisuke | 1981 / 日本 | 油彩、ミクストメディア |

| 野中美里/NONAKA Misato | 1995 / 日本 | 平面 油彩 テンペラ |

| HiiRO/HiiRO | 1975 / 東京都 | デジタルアート モーション映像 |

| ヒョーゴコーイチ/Kooichi Hyooogo | 新潟県 | 炭化彫刻 |

| 馮聖心/FENG SHENG-SHIN | 台湾台中 | インスタレーション |

| 藤田育代/Ikuyo Fujita | 東京都 | ニードルフェルティング |

| 牧 聖一朗/Seiichiro Maki | 1996 / 京都府 | デジタル |

| 丸山 純/Jun Maruyama | 1994 / 長野県 | 彫刻 |

| 水除琉聖/Ryusei Mizuyoke | 2000 / 東京都 | 絵画、写真 |

| 宮木沙知子/Sachiko Miyaki | 1985 / 青森県 | パネルにアクリル |

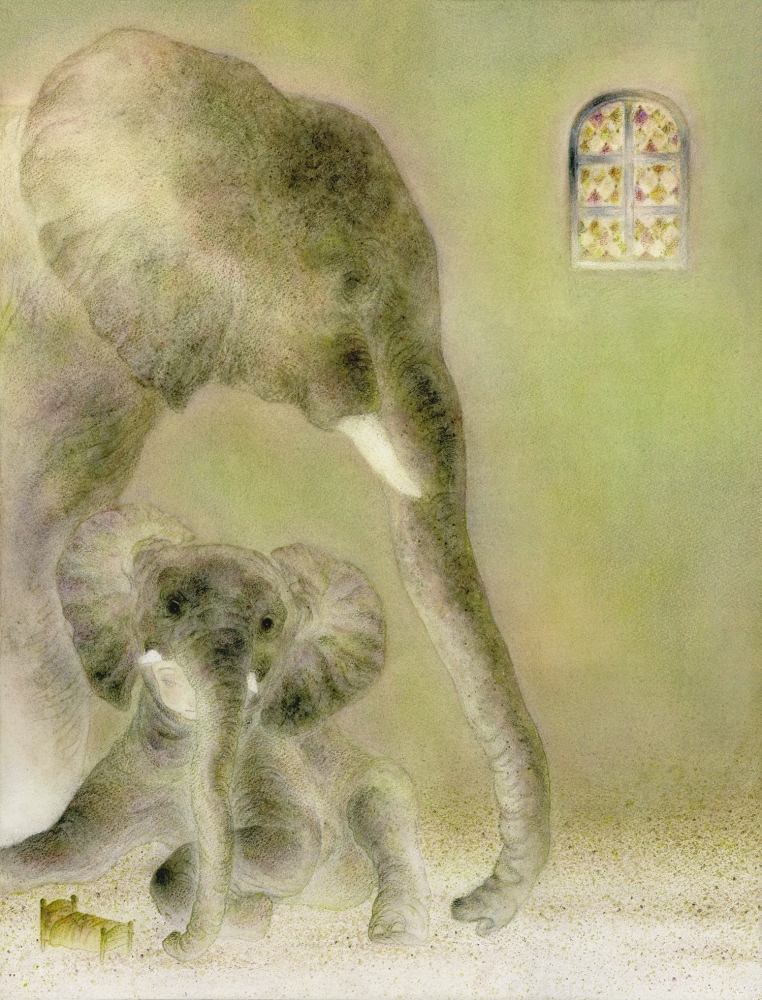

| 木曜日/mokuyoubi | 1979 / 神奈川県 | 透明水彩 |

| 有理yuri/Shanye yuri | 1999 / 中国 | 紙に水性絵具、パステル/立体 |

IAG審査員

2024年に開催された池袋アートギャザリング(Ikebukuro Art-Gathering: IAG)の審査員の紹介、講評コメントを掲載しています。

審査員は、一次・二次の入選審査および最終審査会「IAG AWARD EXHIBITON」にて会場で実際に展示作品を確認し、アワードの授与などを多角的な視点からの協議を担いました。

※プロフィール記載情報は現在と異なる場合がございます

押元 一敏

〈Kazutoshi Oshimoto〉

東京藝術大学美術学部 教授/画家

2017- 審査員長(一般部門)

1970 千葉県生まれ

1995 東京藝術大学美術学部デザイン科 卒業

1997 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程 修了

2000 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程 満期退学

2010-2013 横浜美術大学 准教授

2013- 東京藝術大学美術学部 准教授

2024- 東京藝術大学美術学部 教授

日本美術家連盟会員

総評

今年で8回目を迎え、年々展覧会全体の質が向上していることがみてとれました。中には続けて応募している人もおり、前回の反省を踏まえて成長したかたちで出品してくれたことは、本当に嬉しいかぎりです。まとまってみえる一方で、これは長く続けたことによるのかもしれませんが、良くも悪くも飛び抜けた作品に欠ける点についても否めません。毎回、審査に関わらせてもらうことで皆さんの作品から刺激をもらっていますので、更に我々の想像を超えた作品とその熱意に期待する次第です。

IAG賞には賞金がないため名誉という意味合いが強いです。本来それも必要なく入選して展示できるだけで十分なのではないかとも思いますが、やはり一人ひとりが作品に対する想いも強く、挑戦した結果に対して認めていくことで今後の励みになればと考えています。もちろんそれによって選ばれなかった人もいる訳ですが、審査員が変われば結果も違うように見方はそれぞれ違いますので自信を持ってこの先も続けてもらいたいと願います。何よりも様々な作品が並ぶ中で自分の作品を客観的に捉える機会のためにご応募いただき、皆様の将来の糧になれば幸いです。

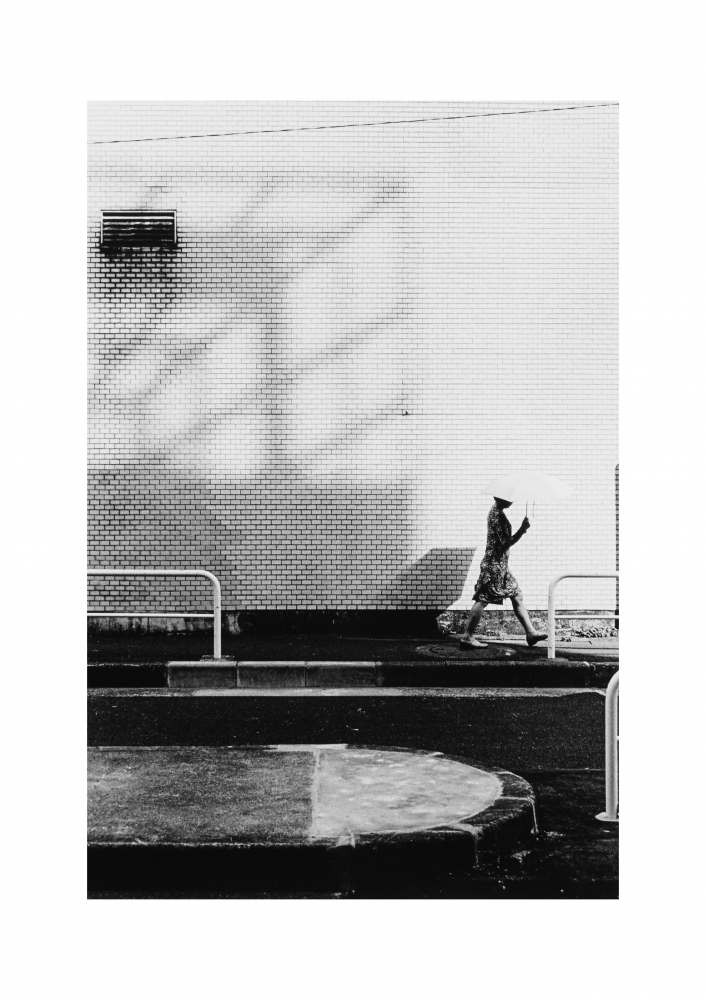

三橋 純

〈Mitsuhashi Jun〉

横浜美術大学教授/写真家

2017- 一般部門

1990-94 博報堂フォトクリエイティブ(現 博報堂プロダクツ)

1995 朝日広告賞 準朝日広告賞

1999 日本大学大学院芸術学研究科博士課程単位取得満期退学

2000-07 千葉大学工学部画像科学科 多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース 東京ビジュアルアーツ 埼玉県立芸術総合高校映像科など 非常勤講師歴任

2001 日本写真芸術学会 第1回奨励賞 受賞

2001「1990年代の現代日本写真」展参加ブタペスト郊外に参加

2002 東京都写真美術館「映像体験ミュージアム」に出品

2011 個展「Qualia」Gallery Niepce, nagune

2015 個展「末那識」PhotoGallery MOMOZONO

その他 個展・グループ展 多数

所属学会:日本写真学会/日本映像学会/日本写真芸術学会

喜多祥泰

〈Yoshihiro Kita〉

画家/沖縄県立

芸術大学美術工芸学部 准教授

2022- 一般部門

1978 徳島県生まれ

2006 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻(日本画)修了(美術博士)

2021- 沖縄県立芸術大学美術学部 准教授

創画展会友(創画展奨励賞受賞・春季創画展春季展賞受賞・ will+s展奨励賞受賞)

ほか、全国で数々の個展を開催

金丸悠児

〈Yuji Kanamaru〉

画家/C-DEPOT代表

2017- 一般部門

1978 神奈川県に生まれる。

1997 桐蔭学園高等学校卒業、東京藝術大学デザイン科に入学。在学中は、劇団に所属し舞台美術、宣伝美術、映像制作を担当する。その他、知人のコンサートチラシのデザインを行うなどして、自身の可能性を模索する。

2001 同大学の東京藝術大学大学院(大藪雅孝)研究室に進学、大藪雅孝、中島千波の元で指導を受ける。

2002 杉山治とともにアーティスト集団「C-DEPOT」を設立、代表を務める。創立以来現在に至るまで、1年に1度開催する「EXHIBITION C-DEPOT」のプロデュースを手がけている。

2003 東京藝術大学大学院修了後、プロの画家として活動開始。

2004 クリエイターチーム「ebc」の一員として、ebcアトリエの創設から携わる。

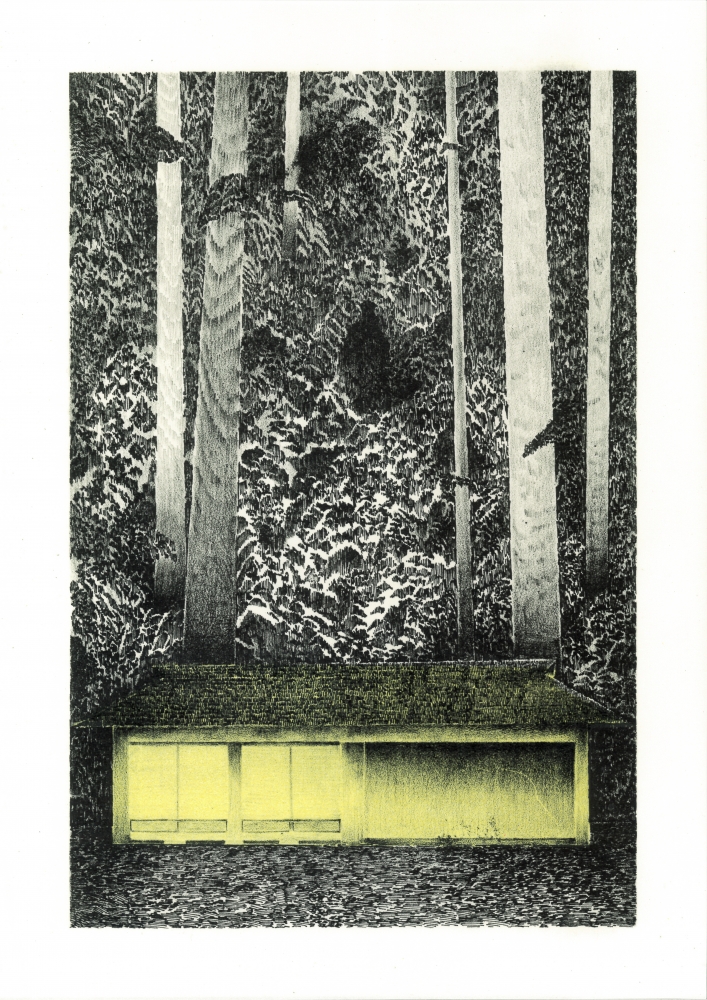

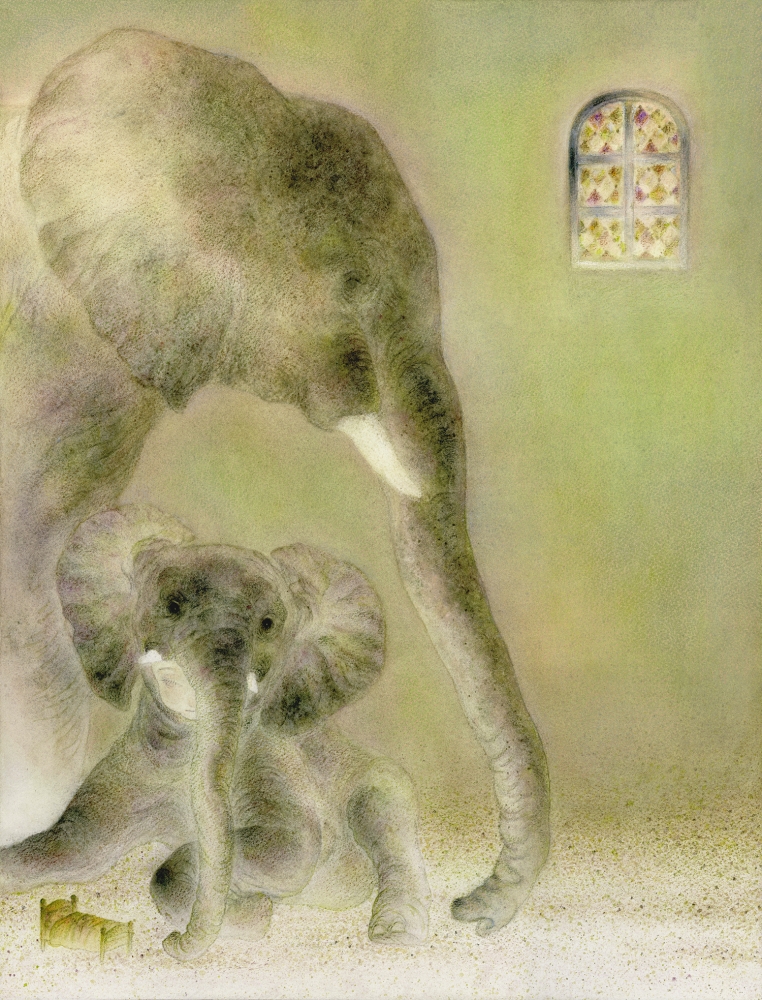

現在は、百貨店や画廊を中心に発表を行い、作品は動物や建物などを題材に独自の表現と手法で創作している。また、社会におけるアーティストのあり方を追求し、様々な活動にも挑戦している。

小路 浩

〈Hiroshi Shoji〉

アートディレクター/

(一社)JIAN代表理事

2017- 一般部門/統括ディレクター

1965年 東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。

広告業界ディレクター、プロデューサーを経て、2010年、美術業界の広告デザインと若手作家の美術作品販売を主業務とする株式会社八犬堂を設立。

2011年、画家の泉東臣をリーダーとする日本藝術大学出身の日本画作家たちのグループ展を母体に、大規模アンデパンダン展「KENZAN」をスタートさせ、以降毎年開催。

2016年、八犬堂代表を辞任し、日本の芸術創作環境向上を目的とする美術作家団体 一般社団法人JIANを設立し代表理事に就任。以降、JIANがKENZANの主催団体となる。

2017年、池袋モンパルナス回遊美術館のメイン企画として「池袋アートギャザリング公募展 IAG AWARDS」をスタートさせ、以降毎年、チーフディレクターとして、企画運営を手掛ける。その他、ファインアーティストを起用する様々な企業や地域とのコラボプロジェクトを多数手がける。

松井えり菜

〈Matsui Erina〉

美術家

2022- 一般部門

1984年岡山県生まれ。東京都在住。

2010年 東京藝術大学大学院絵画専攻油画専攻修了。

松井えり菜にとって、自画像はコミュニケーションツールであり最も身近なモチーフである。GEISAI6にて金賞を受賞した『エビチリ大好き』に代表される変顔作品は、濃厚な実体験を通して、他者と笑いや感情を共有したいという想いをキャンバスに描き出している。

デビュー時より自画像表現の可能性の模索を続け、近年は直接的に顔を描写する表現に留まらず、幼少期に油絵に触れるきっかけとなった西洋画と少女漫画をコマ割りで繋ぎ合わせる「古典回帰」シリーズ、今を生きる女性の感情を可視化する層を描いた「レイヤー」シリーズ、自身の分身ともいえる「ウーパールーパー」をモチーフにしたシリーズなど、幅広く制作に取り組んでいる。

主な展覧会に「J’en reve」(カルティエ現代美術館、2005)、「松井えり菜~大原美術館をおもちゃ箱に」(大原美術館、2012)、「ROAD SWEET ROAD」(クンストラーハウスベタニエン、2013)、「高橋コレクションミラーニューロン」(東京オペラシティアートギャラリー、2014)、「顔の惑星」(鹿児島県霧島アートの森、2016)、「令和おとぎ草子 桃太郎 KAMISHI By 松井えり菜」(岡山県立美術館、2020)など国内外で精力的に活動している。

山内 康裕

〈Yasuhiro Yamauchi〉

(一社)マンガナイト代表理事

2022- 漫喜利部門/同ディレクター

1979年生。法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科修了

一般社団法人マンガナイトにて「これも学習マンガだ!」事業(日本財団助成)を推進。

2019年には「東アジア文化都市2019豊島(豊島区・文化庁)」マンガ・アニメ部門事業ディレクターを務めた。マンガ関連の企画会社レインボーバード合同会社代表社員、さいとう・たかを劇画文化財団代表理事、文化庁メディア芸術連携基盤等整備推進事業有識者タスクチーム員、国際マンガ・アニメ祭ReiwaToshima(IMART)共同委員長、日本マンガ学会監事他を務める。

共著に『『ONE PIECE』に学ぶ最強ビジネスチームの作り方』(集英社)、『人生と勉強に効く学べるマンガ100冊』(文藝春秋)など。

渡辺おさむ

〈Osamu Watanabe〉

現代美術作家

2023- 一般部門

2003年 東京造形大学デザイン学科卒

スイーツデコの技術をアートに昇華させた第一人者として「東京カワイイTV」(NHK)や「徹子の部屋スペシャル」(テレビ朝日)等にもとりあげられる。本物そっくりのカラフルで精巧なクリームやキャンディ、フルーツなどを用いた作品は国内はもとより海外でも注目を集め、中国、インドネシア、イタリア、ベルギー、トルコ、アメリカ、韓国などでも個展が開催され話題を呼ぶ。3冊の作品集や著書が出版されたほか、大原美術館や笠間日動美術館など国内9ヶ所の美術館に作品がコレクションされている。

●パブリックコレクション

大原美術館/清須市はるひ美術館/山ノ内町立志賀高原ロマン美術館/高崎市美術館/おかざき世界こども美術博物館/平野美術館/大原こども美術館/笠間日動美術館/酒田市美術館

●著書

作品集「SWEET OR UNSWEET?」 BNN新社/「OSAMUWATANABE POSTCARD BOOK」パルコ出版/「渡辺おさむスイーツデコメソッド」誠文堂新光社